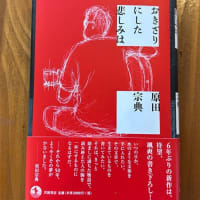

特に、途中で無くなったのではといわれている、源氏物語の「輝く日の宮」の章の謎にまつわる話が、とてもよく書かれていて、紫式部のイメージもなるほどこういう感じかもなどと思われて良かったですよ。

これが刺激になって、以前にも書いた、再版された与謝野晶子の源氏物語の全訳の方を読んでいます。これがまた、とてもよいです。戦前は、天皇の周囲のことを露骨に書けなかったらしいのですが、小さな出版社から出したために比較的好きに訳すことができたのではないか、また夫の寛が亡くなった後であるので、まったく寛の影響を受けていないので、より晶子自信の色が鮮明に出ているのではなきかと解説にありました。このためかどうか分からないけど、とても読みやすく、飽きずに読めます。晶子は少女のころから源氏物語が好きだったので、その愛情が感じられるような気がするのです(私の勝手な感慨ですが)。

しかし、光源氏という人は個人的には好きになれないな・・・ だいたい彼はとても悲観的で、煮え切らない、おまけに一番好きだったのが母親にそっくりな藤壺の宮だったという究極的なマザコン。容姿がとっても良く(そんなに素敵な男の人を想像がつかない?)、学問も音楽も絵も、何をやらせても最高にできてしまう人が、現実に居たら、源氏のように厭世的になってしまうのでしょうね。そして、もしもこういう人に言い寄られたら、やっぱり断れないのが、女心というものなのでしょうね。

今回読んでみて、やっぱり「桐壺」のあとに、説明不足のところが多々あって、非常に分かりにくい展開になっていると思います。今は、話の流れが分かって読んでいるので違和感が薄いけれど、知らないで読んだらさっぱり分からないかも。なぜこういう構成になったかは、千年の謎ですが、なんでかなと自分なりに考えるのもまた興味深いですね

この点で、最初に紹介した『千年の黙』は良くできた本だと思います。

この点で、最初に紹介した『千年の黙』は良くできた本だと思います。