山 名 鷲ヶ巣山(1093.3m)

所 在 新潟県岩船郡朝日村大字岩崩

日 時 平成19年9月13日(木) 晴

人 員 16名(男10名女6名 ウエルネス村上のイベント)

コースタイム

沼田林道入口発5:32~(0:11)登山口(さるまそ)~(0:15)ハルゴ沢(たけんそ)~(0:42)見晴台~(0:35)避難小屋~(0:25)前の岳~(0:20)前の岳鞍部~(0:38)中の岳水場~(0:23)中の岳~(0:17)大日様~(0:39)おそごえ(鞍部)~(0:21)だまかし坂ピーク~(0:19)鷲ヶ巣山頂上(奥の院)着11:20

頂上発12:22~(0:15)だまかし坂ピーク~(0:15)おそごえ(鞍部)~(0:45)大日様~(0:16)中の岳~(0:12)中の岳水場~(0:30)前の岳鞍部~(0:25)前の岳~(0:16)避難小屋~(0:22)見晴台~(0:22)ハルゴ沢(たけんそ)~(0:10)登山口(さるまそ)~(0:09)沼田林道入口着17:00

【注】カッコ内は所要時間で休憩時間は含まない。山の所在は入山口の集落又は最奥の施設の字名をとった。参加者数には引率スタッフも含む。

-----------------------------------------------------------------------------

鷲ヶ巣山は村上市から見ると前の岳と中の岳が重なってひとつとなり、鷲ヶ巣山奥の院と二つの鋭鋒として遠望されるので二子山とも呼称される。

この山は、昭和38年に職場の先輩に連れられて初めて登った山で、登山を趣味とするきっかけになった山だ。以後この山をホームグラウンドとして年に数回は登っていたが、きつい山なので歳を取るごとに疎遠になってしまった。これまでに登った回数は58回、頂上までは30回を数える。(前の岳以上へ登った回数をカウント)

早暁、村上体育館発。沼田林道入口でマイクロバスを降り(ゲートがあり林道を入ることができない)500m位先の登山口(さるまそ)から杉林に入る。すぐに前を行く人の裾からヤマビルが這い上がり始めたので、準備したきた塩水スプレーで撃退する。ここからハルゴ沢(たけんそ)を経て杉林、雑木林のジグザグ道あたりまでヤマビルがおり、尾根筋に入ってから靴や衣服を点検して退治した。

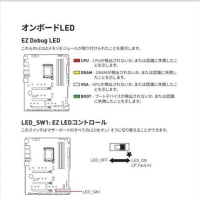

見晴台は木々が繁茂してあまり見晴しは良くなかった。避難小屋(元雨量観測所)はドアが外れかなり痛んでいた。昔は周囲が整地され良い休憩場所だったが、ススキ藪などで腰を下ろす場もなくなっていた。

避難小屋の左斜め上20m位のところに水場があり、手帳鉛筆位の太さだが水量に勢いがある水が出ていた。ここから急登を前の岳目指して登る。さして藪はないが前の岳の肩に出て道が平らになると大薮が前の岳まで続いていた。

前の岳も少し広場のあるよい休憩地であったが、三角点がどこにあるかわからないほど藪に覆われていた。この藪道は前の岳を少し下ったところまで続き、足元が見えず登山道を踏み外す人もいた。

前の岳鞍部から小さいコブを越え、中の岳の水場付近までは以前と変わらない登山道だったが、中の岳水場付近は身の丈ほどのススキや笹の大薮で、水場の確認をする気になれなかった。ここから中の岳の登りも急だが藪はない。総じて道が緩くなるところが大薮になっている。

中の岳の肩に出たが中の岳には寄らず進む。また藪が濃くなり歩きづらい。大日様からしばらく稜線を行き、おそごえ(大日様とだまかし坂の鞍部)まではヘツリ道となるが、ほとんどが胸くらいの藪だ。

足元が見えないため前の人のすぐ後に続かないと、自分で足探りして進まなければならなくなる。朝露のあるときはカッパを着なければずぶ濡れになってしまうだろう。幸い今日の天候は晴でその心配はないが、暑い、暑い。

おそごえからだまかし坂の登りにかかる。ここも急登だが例によって藪は少なくなる。皆黙々と登り約20分でだまかし坂のピークを越えた。少したるみを行きひと登りすれば鷲ヶ巣山の頂上だ。

頂上直下、ここも藪が濃い。もう先頭が頂上について歓声があがってもいいころだと思うころ頂上に到着。皆疲れていたせいか、頂上も大薮で頂上かどうか分からなかったせいか、歓声はあがらなかった。

頂上の祠の周りもススキ藪だった。藪をこざき奥の三角点地点に着く。ここは少し開けていて十分に腰を下ろして休憩がとれるスペースがあった。頂上からは朝日連峰が祝瓶山から以東岳まで指呼の間にあったが、飯豊連峰は本山付近が雲にかかりあまり良く見えなかった。

頂上で1時間昼食休憩をとり下山開始。途中中の岳に寄り眺望を楽しみ、避難小屋の水場では水をたらふく飲み、ヤマビルの棲家を足早に通り抜け、17時、マイクロバスの待つ沼田林道入口に到着。

全員武装解除してヤマビルの点検。登り下りでほとんどの人にヤマビルが付いたが、登山靴と靴下、ショートスパッツにヤマビル忌避剤を塗布していた私には1匹のヤマビルも付かなかった。

村上城址から鷲ヶ巣山。右が鷲ヶ巣山頂(奥の院)、左側に前の岳と中の岳が重なっている。

元観測所の避難小屋。ドアが外れ痛みが激しい。周囲も藪で腰を下ろす場所もない。水場は手帳鉛筆位の太さの水量が勢いよくでており、十分水を確保することができた。

前の岳頂上。三角点もススキ藪の中で知らない人は通り過ぎてしまう。

中の岳から大日様。後方は鷲ヶ巣山本峰。中の岳~大日様~おそごえ(大日様と本峰の鞍部)間は胸までの藪で足元も見えない。

山頂を大岩に鎮座する古い祠。祠の前になぜか橋の銘板が置かれていた。

山頂から村上方面。山頂付近も藪が多い。撮影場所の三角点のある場所はまだ腰を下ろして昼食をとるスペースが残っている。

山頂から中の岳と前の岳。手前の高いピークが大日様、その向こう低いところが中の岳。左ののっぺりしたピークが前の岳

山頂から朝日連峰