== TPPは、反対しよう ==

== 食糧自給率を上げよう ==

== 北朝鮮のような食料品がない国になる危険性が ==

== 防腐剤など、薬漬けの輸入食料品には No といおう =

<輸入小麦>4月から18%上げ、不作、国際相場の高騰で

毎日新聞 2月23日(水)20時44分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110223-00000099-mai-bus_all

農林水産省は23日、民間の製粉会社に売り渡す輸入小麦の価格を4月から主要5銘柄平均で18%引き上げ、1トン当たり5万6710円とすると発表した。同省は毎年4、10月に価格を改定しているが、値上げは昨年10月に続き2期連続で、上げ幅が2けたに達するのは08年10月以来2年半ぶり。生産国の不作や新興国の需要拡大、農産物市場への投機資金流入などで国際相場が高騰しているためで、パンやめん類などの製品価格に転嫁されれば、食卓にも大きな影響が出そうだ。

日本が消費量(09年で約626万トン)の85%を輸入に頼る小麦は、大半が政府を通じて輸入されている。農水省は売り渡し価格を改定時期の2カ月前までの6カ月間の輸入価格を基に算定しているため、その時期の国際価格が反映される。

シカゴ市場での小麦の先物価格は、08年2月に1ブッシェル(27.2キロ)あたり12.8ドルの史上最高値をつけた後は値下がりに転じ、10年半ばまでは4~5ドル台の落ち着いた相場が続いた。しかし、同年8月に干ばつで不作となったロシアが穀物輸出を停止したことなどをきっかけに再び上昇基調に転じ、豪州での洪水や中国の干ばつも加わり今月初めには8ドル台にまで上昇した。

政府売り渡し価格は算定時期をさかのぼって計算するため、昨年10月は1%の引き上げにとどまったが、今回は海外の高値が本格的に反映された形となった。

大手製粉会社は、政府の価格改定から約1カ月後に業務用小麦粉の出荷価格に転嫁するのが通例。最大手の日清製粉グループ本社は23日「顧客の理解を得て価格に反映させていきたい」とのコメントを発表した。【行友弥、井出晋平】

「食料危機」の活字も踊り始めた 世界的農産物高騰の深刻

J-CASTニュース 1月26日(水)19時12分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110126-00000004-jct-bus_all

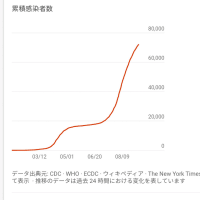

穀物を中心に農産物の国際価格が上昇し、世界的な高騰が問題になった2008年の再来かと懸念されている。新聞に「食料危機」の活字も踊り始めた。一方、景気低迷とデフレが続く日本経済には新たなかく乱材料になりそうだ。

食料の国際価格は、小麦が、2008年の1トン=400ドルから一時は200ドル割れと半分以下に下がったが、2010年から騰勢を強めて今は300ドル近辺に戻っている。同様に大豆は600ドルから300ドルに落ちた後、500ドル台に、家畜の餌のトウモロコシも300ドルから100ドル近くまで落ちたが、今は250ドル超に上がってきている。

■行き場なくしたカネが商品相場を上昇させる

最近、値上がりが激しいのが砂糖で、1ポンド(0.45キロ)の価格が昨年春の0.15ドルくらいから今は0.3ドルを超え、30年ぶりの高値。コーヒー豆も、ここ4、5年で、1.8倍から2倍くらいに上がっている。

国連食糧農業機関(FAO)の主要食料価格指数はここ半年で30%以上も上昇、2008年6月を上回り、過去最高を記録している。

価格高騰の要因の一つは、新興国の食料需要の大幅拡大。例えば砂糖消費量は中国とインドで5年前と比べ3割、 ブラジルで15%増えたという。コーヒーについても、「ブラジルやインド、ロシアなど新興国の需要急増」(業界関係者)が、今回の相場急騰の要因とみられる。

加えて、世界的な異常気象の影響も大きい。オーストラリアの大洪水で小麦などの生産が減る恐れがあるほか、アルゼンチンの干ばつでトウモロコシの生産が打撃を受けている。小麦は2010年夏、ロシアが不作のために輸出をストップしており、オーストラリアの洪水が追い打ちをかけている形だ。

さらに、マネーゲームが相場上昇に拍車をかけている。日米欧は金融緩和を競っているが、企業が金を借りて事業を拡大するという、本来の景気回復のパターンにならない。余ったカネが流れ込んだ新興国はバブルの恐れが強まり、金融引き締め、外資規制に転じた。そこで、いよいよ行き場をなくしたカネが商品相場を上昇させているというわけだ。

国際価格上昇は日本国内にも影響し始めた。食用油大手の日清オイリオとJ-オイルミルズは、大豆と菜種の高騰を受け、食用油の出荷価格を2011年1月分から15%程度(家庭用が1キロあたり30円程度)値上げ。三井製糖も砂糖の出荷価格を2010年10、11月に1キロ当たり6、7円ずつ上げた。

■ガソリンなどの値上げも加わり、物価全体もジリジリ上昇

コーヒーも、UCC上島珈琲とキーコーヒーが3月から家庭向けのレギュラーコーヒーなどの価格を15~20%上げる。値上げはそれぞれ約4、5年ぶりという。 味の素ゼネラルフーヅ(AGF)はレギュラーコーヒー3品目について、価格は据え置く代わりに2月17日出荷分から内容量を30グラム(約9%)減らし320グラムにする。実質値上げだ。

食料以外のガソリンなどの値上げも加わり、物価全体もジリジリ上がり始めている。通常、デフレを判断する際は、値動きが激しい食料やガソリンを除く消費者物価指数を見る。こちらは前年比1%程度の下落が続き、デフレ継続を示しているが、エネルギーや食料を含む総合指数は2010年10月以降、プラスに転じた。通常の食料品の物価は生鮮食品の天候不順や季節的な変動での影響が大きいが、今回は食用油やコーヒーの影響が大きい。

こうした消費者物価上昇は、給与が上がらないデフレ下で可処分所得を減らして景気を一段と悪化させる「悪い物価上昇」。AGFが「デフレで値上げは受け入れられにくい」ということで、「値段据え置き、数量を減らす」という「苦肉の策」を取っているように、メーカーや小売り各社が値上げをするのは簡単ではなく、値上げを控えることで収益が圧迫され、景気にマイナスになる。仕入れ価格上昇を小売価格に転嫁しても、しなくても、日本経済には重荷になる。

食料の高騰は環太平洋経済連携協定(TPP)参加問題にも微妙な影響を与えかねない。TPP参加に消極的な農業団体などからは「世界的に人口は増え続け、食料争奪戦が激化するのは確実で、TPPで国内農業が打撃を受けたら取り返しがつかない」(全農関係者)などの声が強まっている。