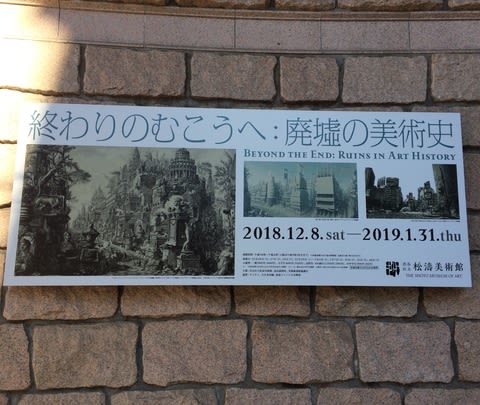

終わりのむこうへ:廃墟の美術史

2018年12月8日〜19年1月31日

渋谷区立松濤美術館

松濤美術館で、2階が第一会場、地下1階が第二会場というのは個人的に初めて。

想像以上のお客さん、「廃墟」人気が伺える。

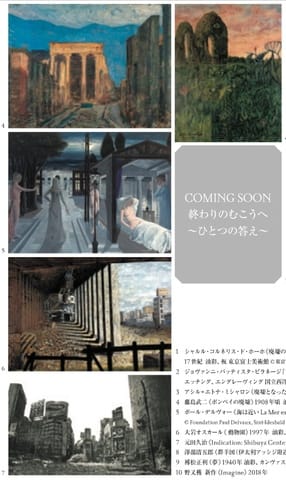

【本展の構成】

1章 絵になる廃墟:西洋美術における古典的な廃墟モティーフ

2章 奇想の遺跡、廃墟

3章 廃墟に出会った日本の画家たち: 近世と近代の日本の美術と廃墟主題

4章 シュルレアリスムのなかの廃墟

5章 幻想のなかの廃墟:昭和期の日本における廃墟的世界

6章 遠い未来を夢見て:いつかの日を描き出す現代画家たち

西洋美術における廃墟画の巨匠といえば、フランスのユベール・ロベール(1733-1808)、そしてイタリアのジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ(1720-78)。

2012年に国立西洋美術館で回顧展が開催されたユベール・ロベールは、ペン・水彩による《ローマのパンテオンのある建築的奇想画》。

ピラネージは、版画集『ローマの古代遺跡』より1点、および版画集『ローマの景観』より5点。

後者の所蔵者・国立西洋美術館は、自館開催中(〜1/20)の企画展「ローマの景観-そのイメージとメディアの変遷」においても、版画集『ローマの景観』より8点を出品している。『ローマの景観』は137点からなるらしく、西美は(ほぼ)全点を所蔵するようだから、まだまだ余裕。

《古代アッピア街道とアルデアティーナ街道の交差点》、空想の古代の墓遺跡が五月蝿いこと。

ジャングルのイメージはあれど、廃墟のイメージはないアンリ・ルソー《廃墟のある風景》はサービス出品か。

日本は、江戸時代からスタート。亜欧堂田善と伝歌川豊春により、西洋の版画をもとにローマの遺跡を描いた版画。「羅馬」なのに「独逸」「阿蘭陀」の図。

「伝」の付かない歌川豊春の《浮繪アルマニヤ珎藥物集之圖》は原画をもとにしながらも、付け加え(海、タイル)があるのが面白い。

フォンタネージによる廃墟のデッサンと、工部美術学校生徒によるその模写。

明治初期に欧州に留学した洋画家、百武兼行と松岡壽による廃墟の油彩画。

澤部清五郎による、アッシジの羊の群れ、その背景にロッカ・マジョーレ(大要塞)。

日本の戦間・戦中期その1、山口薫、難波田龍起、矢橋六郎。

1969年の不染鉄の作品は、廃墟ではなく、馬鹿でかい「廃船」、近代産業遺産の登場である。

シュルレアリスム。西洋では、デルヴォー、キリコ、マグリット。日本の戦間・戦中期その2、伊藤久三郎、北脇昇、浜田浜雄、中尾彰、榑松正利。

最後に日本の現代画家。

麻田浩による廃墟と化した「最後の晩餐」の舞台。

大岩オスカールによる寿命を迎えたトンネルと動物園。

元田久治、野又穫による、渋谷を舞台とする未来の廃墟は、松濤美術館での開催だからこそ。鑑賞後すぐに現地で余韻に浸ることができる。

本展出品作はすべて国内の美術館所蔵(一部作家蔵あり)。