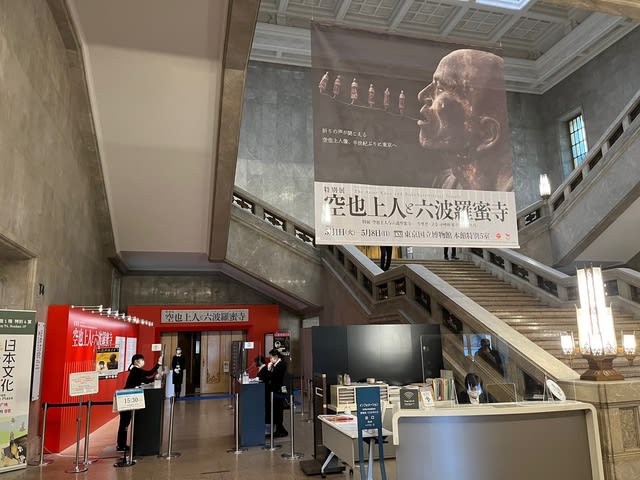

空也上人と六波羅蜜寺

2022年3月1日〜5月8日

東京国立博物館特別5室

まず本展の観覧料について。一般1,600円。総合文化展の観覧料が一般1,000円だから妥当な水準かもしれない。ただ「友の会」会員に対しても同料金なのはいかがなものか。300〜500円ほど割引して欲しいもの。

京都の六波羅蜜寺には、大昔に一度だけ行ったことがある。

窮屈そうな敷地内の狭めの収蔵庫に窮屈そうに彫像が並んでいた印象が残る。

また、《空也上人立像》の何か小さなものがついた細長い棒を口に咥えている表現を面白く思ったことを覚えている。

今回の展覧会HPの説明により、その表現は、「開いた口から木造の小さな阿弥陀立像が六体現れ出るさま」であり、「空也上人が南無阿弥陀仏の名号を唱えると、その声が阿弥陀如来の姿に変じたとする伝承を立体化したもの」だと知るが、当時の私がそのように正しく認識していたかどうかは覚えていない。

特に眺めた展示品。

重要文化財

《空也上人立像》

康勝作 鎌倉時代・13世紀

運慶の四男である康勝の作。

THE「写実」。その言葉が浮かぶ。

顔の表情、細い目に光る玉眼、痩身、相当の前屈みになって一歩ずつ足を進める姿、首から吊るす鉦、左手に持つ鹿角杖、硬そうな衣服。

開いた口から出てくるものは、951年の京都では阿弥陀如来の姿なのか。

もう1点。

《十王図》10幅

陸信忠筆

中国・南宋〜元時代、13〜14世紀

会期中3期に分けて3幅、3幅、4幅と展示替え予定。私の鑑賞日は、1〜3図にあたる「初七 奏広王」「二七 初江王」「三七 宋帝王」の3幅の展示。1、2、10図に「陸信忠」の落款があり、浙江省・寧波の仏画工房の制作と考えられているとのこと。

陸信忠の名前は、2021年の神奈川県立博物館「十王図」展で知る。同展では、横浜・称名寺所蔵の陸信忠の署名を有する《十王図》(全5幅、私の訪問時は2幅の展示)が出ていた。

同展からの印象。当初日本に入ってきた中国・南宋〜元時代の「十王図」は、本作も含めて、描かれる亡者の数は少なく、責め苦も控えめな描写で、静かに諭すという感じ。日本で制作される「十王図」もその頃はそんな感じ。時代が下るにつれて、おそらく量産を背景に素朴絵というか庶民的な画風となり、描かれる亡者の数が増え、責め苦の描写もどぎつくなり、絵のメインは責め苦の様子となり、煽っている感じとなる。

本作くらいがちょうどいい加減。

それ以外の展示品のうち彫像について、作品名だけ記載する。

重文《地蔵菩薩坐像》

運慶作、鎌倉時代・12世紀

重文《伝運慶坐像》

鎌倉時代・13世紀

重文《伝湛慶坐像》

鎌倉時代・13世紀

✳︎運慶の長男の肖像。

重文《伝平清盛坐像》

鎌倉時代・13世紀

重文《地蔵菩薩立像》

平安時代・11世紀

重文《閻魔王坐像》

鎌倉時代・13世紀

重文

《四天王立像》4軀

平安時代・10世紀

(増長天のみ鎌倉時代・13世紀)

重文

《薬師如来坐像》

平安時代・10世紀

《夜叉神立像》2軀

平安時代・11世紀

✳︎現存では東寺が所蔵する平安時代初期の夜叉神像に次ぐ古例だという。

また、特別5室以外に、すぐ近くの本館11室において、総合文化展の本展関連展示品コーナーとして、六波羅蜜寺所蔵の彫像5点が展示される。

2022年5月22日に、六波羅蜜寺では新文化財収蔵庫「令和館」が開館するという。

本展が終了してすぐのこととなる。

窮屈そうな印象は、新収蔵庫で変わるのだろうか。