さて、最愛の弟に邪険に追い払われたお兄さんですが……

――――な……、なんでいるの……!?

一夜明け、キッチンに顔を出した真理奈は澄ました顔でヴィルヘルムがテーブルに着いているのを見て唖然とした。その向かいに座ったレオンハルトはいつもと変わらず元気に手を振って真理奈を招く。

「おはよう、マリナ!」

「お、おはよう……ございます」

おそるおそる腰を下ろすと、レオンハルトがいつものように唇にチュッとキスをした。ヴィルヘルムはじろっと睨みはしたものの、憮然とした顔で黙っている。

「兄さんが言い張るもんだから今朝は和食にしたんだけど……、いい?」

「え、ええ。もちろん」

香ばしく焼いた鮭を載せた皿が運ばれてくる。豆腐とわかめの味噌汁に焼き海苔、生卵、きんぴらごぼうなど、純和風メニューだ。ヴィルヘルムはとまどう様子もなく、箸を揃えて上品に味噌汁を飲み、卵を割って掻き混ぜた。

「レオン、しょうゆ取ってくれ」

「はい」

ヴィルヘルムは渡されたしょうゆを掻き混ぜた卵にちょろりと垂らし、ほかほかの御飯にかけると器用に焼き海苔でくるんで口に運んだ。感心して見ていると、気付いた彼にじろりと睨まれる。

「なんだ?」

「あ、いえ! ……和食、召し上がるんですね」

「日本食は概ね健康的だからな。嫌いではない」

むすっとした顔でヴィルヘルムは答えた。同じように卵かけ御飯を食べながら、真理奈は何となく落ち着かなかった。

(シュールだなぁ……。金髪の美形王子ふたりと卵かけ御飯食べてるなんて)

それにこのふたり、昨日怒鳴り合いの喧嘩をしていたくせに、遺恨のかけらもなく普通に会話している。

(基本的に仲はいい……ってことだよね)

自分のせいで兄弟が仲違いするのも忍びないと案じていた真理奈はとりあえずホッとした。あとはどうやってヴィルヘルムに結婚を認めてもらうかだ。兄さんの許可なんか要らないとレオンハルトは言い張っているが、真理奈としては出来れば彼の家族全員に認められて結婚したいと思う。

どうしたら認めてもらえるだろうかと頭を悩ませていると、静かに食後のお茶を啜っていたヴィルヘルムが、湯飲みをテーブルに置いた。

「――さて」

キラリと目が光り、真理奈は反射的にビシッと背筋を伸ばした。

「私が日本へやって来たのは他でもない、レオンハルト」

「やだよ」

いきなり撥ねつけられてヴィルヘルムは怯んだ。

「……まだ何も言っていないが」

「どうせ帰国しろって言うんだろ」

「まぁ、そうだが……。もう二か月以上も日本に居るんだぞ。視察だって見たいところは大体回っただろう。そろそろ帰国してもいい頃合いだ」

「マリナと入籍したら戻るよ。式は向こうで挙げるつもりだし」

ねぇ~? とにっこり笑いかけられて真理奈は顔を引き攣らせた。ヴィルヘルムが眉根をぐしぐし揉んで深々と嘆息する。

「……ミス・クヌギ」

「は、はい?」

「改めて訊くが、あなたは本当に私の弟と結婚するつもりかね」

真理奈は息を呑み、ぐっと奥歯を噛みしめてから頷いた。

「はい」

「身を引くつもりはないと?」

「ありません。レオンにはわたしが必要だと思います。……わたしがいないと、このひと何かとんでもないことをしでかしそうな気がするので」

うん、そうそう、そのとおり、とニコニコ頷いている弟を、ヴィルヘルムは呆れ顔で見やった。

「そこは怒るべきところなんじゃないか?」

「なんでさ? マリナは実によく僕のことをわかってくれてるよ。――兄弟のよしみで警告しておくけどね、無理にマリナを取り上げたりなんかしたら……、僕、兄さんを暗殺しちゃうかもよ?」

レオンハルトは冗談とは思えぬ凄絶な笑みを口端に浮かべ、ヴィルヘルムは青ざめた。

「真顔で言うなッ……」

「だって本気だもん。兄さんだって死にたくはないだろ」

「や、やめてよ、レオン。怖いわ……」

容赦のない恫喝口調に、厚樹に対する苛烈なふるまいを思い出して、真理奈はとっさに彼の腕を掴んだ。レオンハルトはたちまち叱られた仔犬みたいに眉を下げた。

「ごめん。マリナの嫌がることはしないよ」

「本当ね? 約束してよ」

「うん、約束する」

従順にこっくりと頷く弟を、呆れたような困ったような顔で眺め、ヴィルヘルムは苦々しげに嘆息した。

「……もういい、わかった。そんなに結婚したけりゃ勝手にするがいい」

「やったぁ!」

「ただし! 籍を入れる前に父上と母上にきちんと紹介しろ。おまえはバウムガルテンの王子なんだぞ。その妻になる女性を将来の立場にふさわしく扱ってしかるべきだ」

兄の言葉に、レオンハルトは生真面目な顔で頷いた。

「そうだね。僕にとってマリナがいかに大切な存在か、両親にもしっかりわかってもらわないと」

ニコッと笑ってレオンハルトは真理奈の手を取った。

「マリナ。僕の両親に会ってくれる?」

真剣なまなざしに胸が熱くなる。

「もちろんよ……!」

「よーし、善は急げだ。早速航空券を手配しよう」

レオンハルトはスマートフォンを取り出し、画面に指を走らせた。

「――あ、友松くんかい? 僕だよ。急な話で申し訳ないが、バウムガルテン行きの航空券を二枚取ってくれないか? うん、一番早い便で。今日でもいいよ」

「三枚だ。俺も乗る!」

ヴィルヘルムが断固とした口調で割り込む。レオンハルトは鬱陶しそうに顔をしかめた。

「あー、はいはい。――聞こえた? うん、そうなんだよ。いきなり兄さんが押しかけて来てさぁ」

ハッと思い出し、真理奈は慌ててレオンハルトの袖を引いた。

「待って、レオン! あたしパスポート持ってないわ」

ぽかんとした顔でレオンハルトは真理奈を見返した。

「え……? 持ってないの? パスポート」

「だって、海外旅行なんて行く予定なかったもの……」

レオンハルトはにわかに眉を吊り上げると通話をスピーカーに切り換えて怒鳴った。

「トド松くん! マリナのパスポートは用意してあるんだろうね!?」

『友松ですッ』

美人弁護士の怒鳴り声が返ってくる。

『書類は用意しましたが、申請してません。まだパスポート用の写真も撮ってませんし』

「写真……!? そんなもの、いつだって撮れるじゃないか。何故言わなかった!?」

『写真はともかくとして、入籍したら姓が変わるでしょう? 今パスポートを取っても無駄になるかと。それに、うっかりパスポートなんか持たせて強引に連れ去られたりしては困りますからね。同じ日本人女性として、真理奈さんが拉致られないよう用心しただけですわ』

小気味よさげに高笑いされてレオンハルトはぐぬぬと唸った。王子の無茶苦茶な命令に従いながらも、友松が彼女なりに配慮してくれていたことを知って、真理奈は嬉しくなった。だが、レオンハルトのほうはそうはいかない。彼はますます眉を吊り上げて息巻いた。

「そんな言い方はないだろうっ、トド松くん! 僕を独裁国家の将軍と一緒にしないでくれ!」

『友松!!』

「すぐにパスポート申請するぞっ。マリナを連れて両親に会いに行くんだ! 彼女も承知しているし、兄も了解済みだ!」

『本当ですかぁ?』

疑わしげな友松の呟きに、真理奈は思わず声を上げた。

「あの、友松さん、本当なんです。その……、いろいろ考えまして、やっぱりレオンと結婚することにしました」

『ならいいんですけど……。本当に皇太子殿下もご承知で?』

ヴィルヘルムはごほんと咳払いをして、しかつめらしく会話に加わった。

「あー、ミス・トモマツ。遺憾ながら本当だ。説得したのだが、ミス・クヌギとの結婚を邪魔したら殺すと脅された。もうどうしようもない」

真理奈は青くなったが、レオンハルトは『遺憾って何だよ』とぶつくさ言っているし、友松のほうは『それは御愁傷様です』と気の毒そうに呟いただけだった。

パスポートの申請から受領までには土日休日を除いて一週間程度かかる。レオンハルトは真理奈を抱き寄せ、心底ガッカリした顔で嘆息した。

「あーあ、これでまたマリナとの結婚が延びちゃったなぁ」

「おい、俺の目の前でイチャイチャするな。いいか、俺はおまえに殺されるのはごめんだから仕方なく承知しただけだ。けっしてこの女を認めたわけじゃないんだからな!」

勘違いするなよと睨まれ、真理奈は口許を引き攣らせた。レオンハルトはムッとした顔で兄を睨んだ。

「この女なんて言い方しないでくれる? マリナは僕の可愛い奥さんなんだからね!」

「まだ結婚してないだろうがっ」

懲りもせずまたもや兄弟はいがみ合いを始める。真理奈は頭が痛くなってきた。しばらく我慢して不毛な言い争いを聞いていたが、いつまで続けたところでどうせ平行線だ。

「あの~……、せっかく日本にいらしたんだから、観光でもしません?」

「観光だと?」

ぎろりとヴィルヘルムに睨まれて身を縮めながら、真理奈は頷いた。

「はぁ、あの。どのみち今日は役所も休みだからパスポートの申請にも行けないし……。レオンも今日はオフなのよね?」

「土日は基本休みだよ。マリナとまったり過ごしたいもん」

兄の目などまったく意に介さず、レオンは猫のようにすりすりと鼻先を真理奈の首筋に擦りつける。

「あ、あのね! せっかくだからお兄さんと観光したらどうかなっ!?」

「だったら俺は京都に行きたい」

いきなり真顔でヴィルヘルムは言い出した。

「あっ、いいですね! 今から新幹線に乗ればお昼には着いちゃいますよ。ねっ、レオン。行こうよ、みんなで仲良く観光しよっ」

レオンハルトは渋々頷いた。

「わかった。マリナとの婚前旅行に小姑がくっついて来たと思って我慢する」

「誰が小姑だ」

「そ、それじゃ支度するねっ」

真理奈は慌ててレオンハルトの膝から飛び下りた。

気まずさを何とかしようと突発的に思い立っただけだが、結果的には三人で小旅行したのは悪くなかった。ヴィルヘルムの仏頂面が、別段不機嫌だからではないというのも段々わかってきた。いつもニコニコしている弟とは対照的に、彼はふだんから無口で無愛想なのだ。

むろん公務ともなれば愛想も振りまくのだろうけど、それがまたけっこう苦痛のようで、反動でプライベートではますます無愛想になるらしい。

嵐山の渓谷沿いにあるリゾートホテルに一泊し、冷酒に酔って寝てしまったレオンハルトを膝枕しながら、ヴィルヘルムとぽつりぽつりと話をした。

「……どうにかしてやりたいと、ずっと思っていたんだ」

彼は幸せそうに眠っている弟の顔を眺めながら呟いた。

弟の頭の中で吹き荒れている『嵐』。レオンハルトの鋭利すぎる頭脳はありとあらゆる知識を急激に吸収したものの、それらを正しく統合することができなかった。方向性を失った知識は細切れにランダム再生されるばかりで落ち着いて思考できない。

一度思考が流れ始めると、それはとめどなく速度を増してゆく。やがて思考スピードに自分自身がついていけなくなり、なすすべもなく翻弄されて自分を見失う。

情緒的には未熟な子どもにすぎなかったレオンハルトは癇癪を起こし、荒れ狂った。鎮静剤を使うことも珍しくはなかったという。

「あんまり可哀相で……、疲れ果ててぐったりしている弟を抱いて泣いたよ。落ち着いているときには、本当に優しくていい子だったから……。天才的な頭脳なんて必要ないのに」

縋るような思いで来日したものの、対症療法以外に打つ手はなく――。彼自身の成長と発達を待つしかないかと諦めかけた頃、思いもかけぬ『薬』が見つかった。それは迷子になったレオンハルトを家に連れ帰った日本人の女の子だった。

「あなただよ、ミス・クヌギ」

憂鬱そうにヴィルヘルムは呟き、真理奈は当惑気味に眉根を寄せた。

「あなたの側にいれば、何故か弟は落ち着いた状態を維持できた。年相応の、ごく普通の子どもとして過ごすことができたんだ。両親は行方不明になっていた我が子をやっと見つけ出して連れ帰ろうとしたが、抵抗のあまりの激しさに諦め、あなたの両親に頼んでしばらく置いてもらうことにしたんだ。弟の状態が改善したのはもちろん嬉しかったが、同時にひどく解せない気分だった。どうして彼を癒せたのが俺たち家族じゃなく、遠い異国の見知らぬ子どもだったんだ? いったいあなたのどこが特別だったんだ?」

「……わたしにもわかりません」

真理奈は呟き、レオンハルトの髪をそっと撫でた。

「自分が特別な人間だなんて、とても思えません。でも、レオンにとっては特別みたい……。最初は、わたしもそんなこと言われたってと困惑したけど、今はもう、だったらそれでいいかなって思うんです。レオンはずっとわたしのことを覚えていて、思い出してくれてたんです。……変な話だし、恥ずかしいんですけど……、わたしの匂いをかぐと安心するんですって」

「匂い? ……ああ、確かにそんなことを言ってたな。頭の中で嵐が吹き荒れそうになると、目を閉じて、両手で顔を覆って、マリナの匂いや息遣いや感触を思い出すんだ、と。そうするとすぅっと心が落ち着くそうだ。……あなたもレオンの匂いが好きなのかい?」

真理奈は顔を赤らめた。

「はぁ、あの……、すごくいい匂いだなって……思います……」

ヴィルヘルムは溜息をついた。

「聞くところによると、女性は遺伝子が遠い異性――つまり優秀な子孫を残せる可能性が高い相手ほど、その体臭を心地よく感じるそうだ。つまりあなたは彼からもっとも遠い存在であり、同時にもっとも近い存在でもある……ということか」

ふっと溜息をついて彼は独りごちるように呟いた。

「さしずめ俺は、もっとも近くてもっとも遠い存在だな」

「……っ、そんなことないですよ!」

真理奈の強い口調に、ヴィルヘルムは目を瞠った。真理奈は顔を赤らめながらも言葉を続けた。

「そんなはずありません。だってレオン……、すごく楽しそうにあなたのこと話してくれましたもの。レオンはあなたのことをすごく――誰より信頼してるんだと思います。信頼してるから……、絶対の味方だって思ってるから、つい甘えて、そっけなくしちゃうんですよ。何があっても見捨てられたりしないって、信じてるから……」

まじまじとヴィルヘルムに凝視され、真理奈は焦った。

「す、すみません。わかったようなこと言っちゃって。でもわたしはそう信じてますから……!」

「……ありがとう。それは……嬉しいな」

ぶっきらぼうな口調だが、少し頬が赤く、照れているようでもある。気まずくなって真理奈はうつむき、レオンハルトのふんわりした髪を意味もなく弄んだ。しばらく経って頬の熱が収まると、真理奈は視線を逸らしながら呟いた。

「……すごく遠いって、わたしも思ってたんです。本当に、殿下の仰るとおり、わたしとレオンは全然違う世界の人間だし……、きっとこの人、何か勘違いしてるか、変な思い込みをしてるだけだって。でも、一緒に暮らすうちに、何だかそれがすごく自然に思えてきたんです。レオンがもしもよその国の王子様じゃなかったら……って考えてみたら、他の要素は全然気にならないんだって気付いたの。顔も声も、匂いも好きだし……、優しいのにちょっと強引で、甘ったれなところも嫌いじゃないというか、変なところや困ったところも、まぁ、いいかと思えるし。……レオンは最初からわたしという存在だけを見ていて、わたしが好きだと言ってくれた。なのにわたしは彼を『バウムガルテンの王子』というフィルターを通してしか見てなかったんです。それって逆差別……なのかなって。うまく言えないですけど……、ああわたし、本当にレオンがすごく好きだなぁって、思っちゃったんです」

真理奈は気恥ずかしさをこらえてヴィルヘルムを見つめた。

「ごめんなさい。だからわたし、レオンと結婚します」

ヴィルヘルムは真理奈をじっと見返し、わずかに肩をすくめて嘆息した。

「私に謝る必要はない。きみが謝らねばならないとしたら、将来、うまくいかなかった場合のレオンにだろう。……そんなことになってほしくはないがね。それよりレオン、いつまで寝た振りをしているんだ。そういうのを日本語では確か『狸寝入り』とか言うんじゃなかったか?」

「え――!?」

眠っているとばかり思っていたレオンがにんまり笑って真理奈を見上げる。

「き、聞いてたの……!?」

「嬉しいよ、マリナ。そんなに僕を想っていてくれたなんて……」

起き上がったレオンハルトが目をキラキラさせてうっとりと真理奈を見つめる。真理奈はすっかり動転してレオンハルトの顔をぐいぐい押しやった。

「もうっ、信じられないっ……。レオンの馬鹿馬鹿、嫌いよーっ」

「マリナは本当に可愛いなぁ。そういう意地っ張りなところも大好きだよ」

強引に抱きすくめられ、兄王子の面前でちゅぅぅとキスされてマリナは真っ赤になって目を白黒させた。ヴィルヘルムは呆れ返った溜息を洩らすと、バカップルは放っておいて手酌で勝手に飲み始めたのだった。

というわけで、諦めの境地に達したらしいです。

いや~、報われない愛ってホント最高ですね

「兄王子の憂鬱」はこれにておしまいです。

お付き合いくださいましてありがとうございました!

2016年8月22日追記

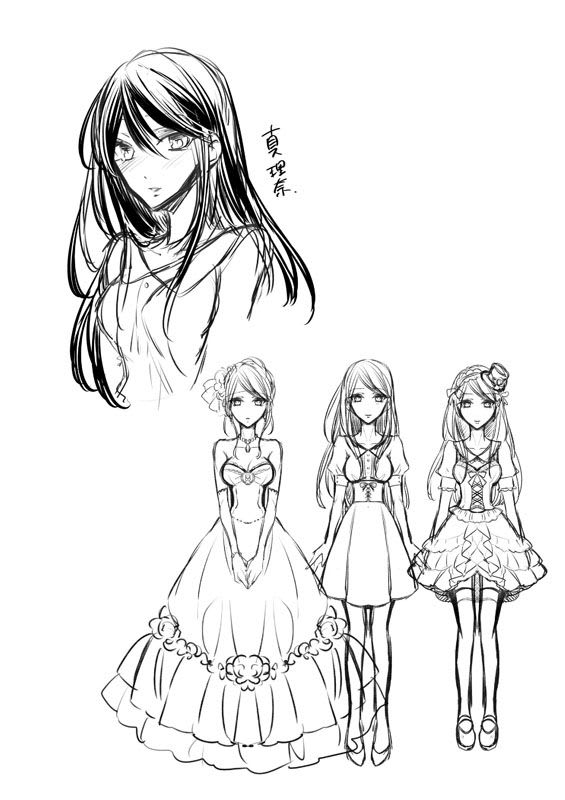

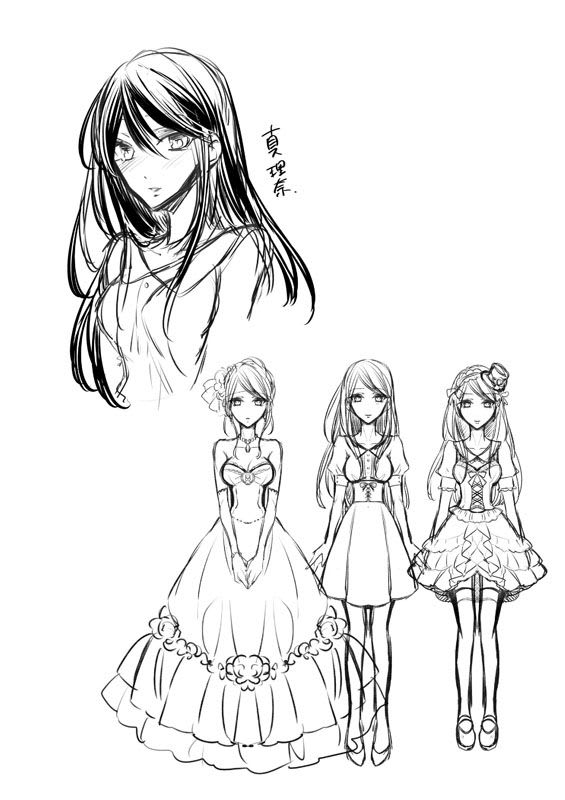

真理奈のラフも公開します。

衣装も可愛く描いていただきました。

青井先生、ありがとうございます!

――――な……、なんでいるの……!?

一夜明け、キッチンに顔を出した真理奈は澄ました顔でヴィルヘルムがテーブルに着いているのを見て唖然とした。その向かいに座ったレオンハルトはいつもと変わらず元気に手を振って真理奈を招く。

「おはよう、マリナ!」

「お、おはよう……ございます」

おそるおそる腰を下ろすと、レオンハルトがいつものように唇にチュッとキスをした。ヴィルヘルムはじろっと睨みはしたものの、憮然とした顔で黙っている。

「兄さんが言い張るもんだから今朝は和食にしたんだけど……、いい?」

「え、ええ。もちろん」

香ばしく焼いた鮭を載せた皿が運ばれてくる。豆腐とわかめの味噌汁に焼き海苔、生卵、きんぴらごぼうなど、純和風メニューだ。ヴィルヘルムはとまどう様子もなく、箸を揃えて上品に味噌汁を飲み、卵を割って掻き混ぜた。

「レオン、しょうゆ取ってくれ」

「はい」

ヴィルヘルムは渡されたしょうゆを掻き混ぜた卵にちょろりと垂らし、ほかほかの御飯にかけると器用に焼き海苔でくるんで口に運んだ。感心して見ていると、気付いた彼にじろりと睨まれる。

「なんだ?」

「あ、いえ! ……和食、召し上がるんですね」

「日本食は概ね健康的だからな。嫌いではない」

むすっとした顔でヴィルヘルムは答えた。同じように卵かけ御飯を食べながら、真理奈は何となく落ち着かなかった。

(シュールだなぁ……。金髪の美形王子ふたりと卵かけ御飯食べてるなんて)

それにこのふたり、昨日怒鳴り合いの喧嘩をしていたくせに、遺恨のかけらもなく普通に会話している。

(基本的に仲はいい……ってことだよね)

自分のせいで兄弟が仲違いするのも忍びないと案じていた真理奈はとりあえずホッとした。あとはどうやってヴィルヘルムに結婚を認めてもらうかだ。兄さんの許可なんか要らないとレオンハルトは言い張っているが、真理奈としては出来れば彼の家族全員に認められて結婚したいと思う。

どうしたら認めてもらえるだろうかと頭を悩ませていると、静かに食後のお茶を啜っていたヴィルヘルムが、湯飲みをテーブルに置いた。

「――さて」

キラリと目が光り、真理奈は反射的にビシッと背筋を伸ばした。

「私が日本へやって来たのは他でもない、レオンハルト」

「やだよ」

いきなり撥ねつけられてヴィルヘルムは怯んだ。

「……まだ何も言っていないが」

「どうせ帰国しろって言うんだろ」

「まぁ、そうだが……。もう二か月以上も日本に居るんだぞ。視察だって見たいところは大体回っただろう。そろそろ帰国してもいい頃合いだ」

「マリナと入籍したら戻るよ。式は向こうで挙げるつもりだし」

ねぇ~? とにっこり笑いかけられて真理奈は顔を引き攣らせた。ヴィルヘルムが眉根をぐしぐし揉んで深々と嘆息する。

「……ミス・クヌギ」

「は、はい?」

「改めて訊くが、あなたは本当に私の弟と結婚するつもりかね」

真理奈は息を呑み、ぐっと奥歯を噛みしめてから頷いた。

「はい」

「身を引くつもりはないと?」

「ありません。レオンにはわたしが必要だと思います。……わたしがいないと、このひと何かとんでもないことをしでかしそうな気がするので」

うん、そうそう、そのとおり、とニコニコ頷いている弟を、ヴィルヘルムは呆れ顔で見やった。

「そこは怒るべきところなんじゃないか?」

「なんでさ? マリナは実によく僕のことをわかってくれてるよ。――兄弟のよしみで警告しておくけどね、無理にマリナを取り上げたりなんかしたら……、僕、兄さんを暗殺しちゃうかもよ?」

レオンハルトは冗談とは思えぬ凄絶な笑みを口端に浮かべ、ヴィルヘルムは青ざめた。

「真顔で言うなッ……」

「だって本気だもん。兄さんだって死にたくはないだろ」

「や、やめてよ、レオン。怖いわ……」

容赦のない恫喝口調に、厚樹に対する苛烈なふるまいを思い出して、真理奈はとっさに彼の腕を掴んだ。レオンハルトはたちまち叱られた仔犬みたいに眉を下げた。

「ごめん。マリナの嫌がることはしないよ」

「本当ね? 約束してよ」

「うん、約束する」

従順にこっくりと頷く弟を、呆れたような困ったような顔で眺め、ヴィルヘルムは苦々しげに嘆息した。

「……もういい、わかった。そんなに結婚したけりゃ勝手にするがいい」

「やったぁ!」

「ただし! 籍を入れる前に父上と母上にきちんと紹介しろ。おまえはバウムガルテンの王子なんだぞ。その妻になる女性を将来の立場にふさわしく扱ってしかるべきだ」

兄の言葉に、レオンハルトは生真面目な顔で頷いた。

「そうだね。僕にとってマリナがいかに大切な存在か、両親にもしっかりわかってもらわないと」

ニコッと笑ってレオンハルトは真理奈の手を取った。

「マリナ。僕の両親に会ってくれる?」

真剣なまなざしに胸が熱くなる。

「もちろんよ……!」

「よーし、善は急げだ。早速航空券を手配しよう」

レオンハルトはスマートフォンを取り出し、画面に指を走らせた。

「――あ、友松くんかい? 僕だよ。急な話で申し訳ないが、バウムガルテン行きの航空券を二枚取ってくれないか? うん、一番早い便で。今日でもいいよ」

「三枚だ。俺も乗る!」

ヴィルヘルムが断固とした口調で割り込む。レオンハルトは鬱陶しそうに顔をしかめた。

「あー、はいはい。――聞こえた? うん、そうなんだよ。いきなり兄さんが押しかけて来てさぁ」

ハッと思い出し、真理奈は慌ててレオンハルトの袖を引いた。

「待って、レオン! あたしパスポート持ってないわ」

ぽかんとした顔でレオンハルトは真理奈を見返した。

「え……? 持ってないの? パスポート」

「だって、海外旅行なんて行く予定なかったもの……」

レオンハルトはにわかに眉を吊り上げると通話をスピーカーに切り換えて怒鳴った。

「トド松くん! マリナのパスポートは用意してあるんだろうね!?」

『友松ですッ』

美人弁護士の怒鳴り声が返ってくる。

『書類は用意しましたが、申請してません。まだパスポート用の写真も撮ってませんし』

「写真……!? そんなもの、いつだって撮れるじゃないか。何故言わなかった!?」

『写真はともかくとして、入籍したら姓が変わるでしょう? 今パスポートを取っても無駄になるかと。それに、うっかりパスポートなんか持たせて強引に連れ去られたりしては困りますからね。同じ日本人女性として、真理奈さんが拉致られないよう用心しただけですわ』

小気味よさげに高笑いされてレオンハルトはぐぬぬと唸った。王子の無茶苦茶な命令に従いながらも、友松が彼女なりに配慮してくれていたことを知って、真理奈は嬉しくなった。だが、レオンハルトのほうはそうはいかない。彼はますます眉を吊り上げて息巻いた。

「そんな言い方はないだろうっ、トド松くん! 僕を独裁国家の将軍と一緒にしないでくれ!」

『友松!!』

「すぐにパスポート申請するぞっ。マリナを連れて両親に会いに行くんだ! 彼女も承知しているし、兄も了解済みだ!」

『本当ですかぁ?』

疑わしげな友松の呟きに、真理奈は思わず声を上げた。

「あの、友松さん、本当なんです。その……、いろいろ考えまして、やっぱりレオンと結婚することにしました」

『ならいいんですけど……。本当に皇太子殿下もご承知で?』

ヴィルヘルムはごほんと咳払いをして、しかつめらしく会話に加わった。

「あー、ミス・トモマツ。遺憾ながら本当だ。説得したのだが、ミス・クヌギとの結婚を邪魔したら殺すと脅された。もうどうしようもない」

真理奈は青くなったが、レオンハルトは『遺憾って何だよ』とぶつくさ言っているし、友松のほうは『それは御愁傷様です』と気の毒そうに呟いただけだった。

パスポートの申請から受領までには土日休日を除いて一週間程度かかる。レオンハルトは真理奈を抱き寄せ、心底ガッカリした顔で嘆息した。

「あーあ、これでまたマリナとの結婚が延びちゃったなぁ」

「おい、俺の目の前でイチャイチャするな。いいか、俺はおまえに殺されるのはごめんだから仕方なく承知しただけだ。けっしてこの女を認めたわけじゃないんだからな!」

勘違いするなよと睨まれ、真理奈は口許を引き攣らせた。レオンハルトはムッとした顔で兄を睨んだ。

「この女なんて言い方しないでくれる? マリナは僕の可愛い奥さんなんだからね!」

「まだ結婚してないだろうがっ」

懲りもせずまたもや兄弟はいがみ合いを始める。真理奈は頭が痛くなってきた。しばらく我慢して不毛な言い争いを聞いていたが、いつまで続けたところでどうせ平行線だ。

「あの~……、せっかく日本にいらしたんだから、観光でもしません?」

「観光だと?」

ぎろりとヴィルヘルムに睨まれて身を縮めながら、真理奈は頷いた。

「はぁ、あの。どのみち今日は役所も休みだからパスポートの申請にも行けないし……。レオンも今日はオフなのよね?」

「土日は基本休みだよ。マリナとまったり過ごしたいもん」

兄の目などまったく意に介さず、レオンは猫のようにすりすりと鼻先を真理奈の首筋に擦りつける。

「あ、あのね! せっかくだからお兄さんと観光したらどうかなっ!?」

「だったら俺は京都に行きたい」

いきなり真顔でヴィルヘルムは言い出した。

「あっ、いいですね! 今から新幹線に乗ればお昼には着いちゃいますよ。ねっ、レオン。行こうよ、みんなで仲良く観光しよっ」

レオンハルトは渋々頷いた。

「わかった。マリナとの婚前旅行に小姑がくっついて来たと思って我慢する」

「誰が小姑だ」

「そ、それじゃ支度するねっ」

真理奈は慌ててレオンハルトの膝から飛び下りた。

気まずさを何とかしようと突発的に思い立っただけだが、結果的には三人で小旅行したのは悪くなかった。ヴィルヘルムの仏頂面が、別段不機嫌だからではないというのも段々わかってきた。いつもニコニコしている弟とは対照的に、彼はふだんから無口で無愛想なのだ。

むろん公務ともなれば愛想も振りまくのだろうけど、それがまたけっこう苦痛のようで、反動でプライベートではますます無愛想になるらしい。

嵐山の渓谷沿いにあるリゾートホテルに一泊し、冷酒に酔って寝てしまったレオンハルトを膝枕しながら、ヴィルヘルムとぽつりぽつりと話をした。

「……どうにかしてやりたいと、ずっと思っていたんだ」

彼は幸せそうに眠っている弟の顔を眺めながら呟いた。

弟の頭の中で吹き荒れている『嵐』。レオンハルトの鋭利すぎる頭脳はありとあらゆる知識を急激に吸収したものの、それらを正しく統合することができなかった。方向性を失った知識は細切れにランダム再生されるばかりで落ち着いて思考できない。

一度思考が流れ始めると、それはとめどなく速度を増してゆく。やがて思考スピードに自分自身がついていけなくなり、なすすべもなく翻弄されて自分を見失う。

情緒的には未熟な子どもにすぎなかったレオンハルトは癇癪を起こし、荒れ狂った。鎮静剤を使うことも珍しくはなかったという。

「あんまり可哀相で……、疲れ果ててぐったりしている弟を抱いて泣いたよ。落ち着いているときには、本当に優しくていい子だったから……。天才的な頭脳なんて必要ないのに」

縋るような思いで来日したものの、対症療法以外に打つ手はなく――。彼自身の成長と発達を待つしかないかと諦めかけた頃、思いもかけぬ『薬』が見つかった。それは迷子になったレオンハルトを家に連れ帰った日本人の女の子だった。

「あなただよ、ミス・クヌギ」

憂鬱そうにヴィルヘルムは呟き、真理奈は当惑気味に眉根を寄せた。

「あなたの側にいれば、何故か弟は落ち着いた状態を維持できた。年相応の、ごく普通の子どもとして過ごすことができたんだ。両親は行方不明になっていた我が子をやっと見つけ出して連れ帰ろうとしたが、抵抗のあまりの激しさに諦め、あなたの両親に頼んでしばらく置いてもらうことにしたんだ。弟の状態が改善したのはもちろん嬉しかったが、同時にひどく解せない気分だった。どうして彼を癒せたのが俺たち家族じゃなく、遠い異国の見知らぬ子どもだったんだ? いったいあなたのどこが特別だったんだ?」

「……わたしにもわかりません」

真理奈は呟き、レオンハルトの髪をそっと撫でた。

「自分が特別な人間だなんて、とても思えません。でも、レオンにとっては特別みたい……。最初は、わたしもそんなこと言われたってと困惑したけど、今はもう、だったらそれでいいかなって思うんです。レオンはずっとわたしのことを覚えていて、思い出してくれてたんです。……変な話だし、恥ずかしいんですけど……、わたしの匂いをかぐと安心するんですって」

「匂い? ……ああ、確かにそんなことを言ってたな。頭の中で嵐が吹き荒れそうになると、目を閉じて、両手で顔を覆って、マリナの匂いや息遣いや感触を思い出すんだ、と。そうするとすぅっと心が落ち着くそうだ。……あなたもレオンの匂いが好きなのかい?」

真理奈は顔を赤らめた。

「はぁ、あの……、すごくいい匂いだなって……思います……」

ヴィルヘルムは溜息をついた。

「聞くところによると、女性は遺伝子が遠い異性――つまり優秀な子孫を残せる可能性が高い相手ほど、その体臭を心地よく感じるそうだ。つまりあなたは彼からもっとも遠い存在であり、同時にもっとも近い存在でもある……ということか」

ふっと溜息をついて彼は独りごちるように呟いた。

「さしずめ俺は、もっとも近くてもっとも遠い存在だな」

「……っ、そんなことないですよ!」

真理奈の強い口調に、ヴィルヘルムは目を瞠った。真理奈は顔を赤らめながらも言葉を続けた。

「そんなはずありません。だってレオン……、すごく楽しそうにあなたのこと話してくれましたもの。レオンはあなたのことをすごく――誰より信頼してるんだと思います。信頼してるから……、絶対の味方だって思ってるから、つい甘えて、そっけなくしちゃうんですよ。何があっても見捨てられたりしないって、信じてるから……」

まじまじとヴィルヘルムに凝視され、真理奈は焦った。

「す、すみません。わかったようなこと言っちゃって。でもわたしはそう信じてますから……!」

「……ありがとう。それは……嬉しいな」

ぶっきらぼうな口調だが、少し頬が赤く、照れているようでもある。気まずくなって真理奈はうつむき、レオンハルトのふんわりした髪を意味もなく弄んだ。しばらく経って頬の熱が収まると、真理奈は視線を逸らしながら呟いた。

「……すごく遠いって、わたしも思ってたんです。本当に、殿下の仰るとおり、わたしとレオンは全然違う世界の人間だし……、きっとこの人、何か勘違いしてるか、変な思い込みをしてるだけだって。でも、一緒に暮らすうちに、何だかそれがすごく自然に思えてきたんです。レオンがもしもよその国の王子様じゃなかったら……って考えてみたら、他の要素は全然気にならないんだって気付いたの。顔も声も、匂いも好きだし……、優しいのにちょっと強引で、甘ったれなところも嫌いじゃないというか、変なところや困ったところも、まぁ、いいかと思えるし。……レオンは最初からわたしという存在だけを見ていて、わたしが好きだと言ってくれた。なのにわたしは彼を『バウムガルテンの王子』というフィルターを通してしか見てなかったんです。それって逆差別……なのかなって。うまく言えないですけど……、ああわたし、本当にレオンがすごく好きだなぁって、思っちゃったんです」

真理奈は気恥ずかしさをこらえてヴィルヘルムを見つめた。

「ごめんなさい。だからわたし、レオンと結婚します」

ヴィルヘルムは真理奈をじっと見返し、わずかに肩をすくめて嘆息した。

「私に謝る必要はない。きみが謝らねばならないとしたら、将来、うまくいかなかった場合のレオンにだろう。……そんなことになってほしくはないがね。それよりレオン、いつまで寝た振りをしているんだ。そういうのを日本語では確か『狸寝入り』とか言うんじゃなかったか?」

「え――!?」

眠っているとばかり思っていたレオンがにんまり笑って真理奈を見上げる。

「き、聞いてたの……!?」

「嬉しいよ、マリナ。そんなに僕を想っていてくれたなんて……」

起き上がったレオンハルトが目をキラキラさせてうっとりと真理奈を見つめる。真理奈はすっかり動転してレオンハルトの顔をぐいぐい押しやった。

「もうっ、信じられないっ……。レオンの馬鹿馬鹿、嫌いよーっ」

「マリナは本当に可愛いなぁ。そういう意地っ張りなところも大好きだよ」

強引に抱きすくめられ、兄王子の面前でちゅぅぅとキスされてマリナは真っ赤になって目を白黒させた。ヴィルヘルムは呆れ返った溜息を洩らすと、バカップルは放っておいて手酌で勝手に飲み始めたのだった。

というわけで、諦めの境地に達したらしいです。

いや~、報われない愛ってホント最高ですね

「兄王子の憂鬱」はこれにておしまいです。

お付き合いくださいましてありがとうございました!

2016年8月22日追記

真理奈のラフも公開します。

衣装も可愛く描いていただきました。

青井先生、ありがとうございます!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます