泌尿器科学と婦人科学の境界領域であることを示す「urogynecology」

urologyの泌尿器科学、gynecologyの婦人科学を合わせた学問です。この領域の最も大きな国際学会が、オーストラリアで開催されています。わが医局からも、私「くりぼう」の上司にあたるKGW先生が立派なポスター片手に学会に参加しています。現地のリポートではなく、留守番役の私が国内からあれこれ綴っても何の変哲もありませんが、懲りずに投稿しますので宜しくお願いいたします。

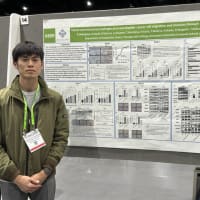

今回発表のポスターですが、先日、KGW先生と私の二人で刷ったものです(注・内容は全てKGW先生のオリジナルです)。勿論、全て英語表記。学術を感じさせますね。バックは白地、文字は黒のみ。術中写真はカラーですが、全体的にはオーソドックスな造りで、見た目が地味な分、逆に演者の自信や風格を漂わせます。

私に言わせれば、背景の白地の真ん中あたりに、うっすら赤い丸が浮かび上がって見えそうなくらいです。国内から参加の先生は結構多いようですが、日本代表の一人として思う存分(学術的に)暴れ回っていただきたいというのが、留守番組の願いです。

今朝、いつものように某SNSを覗きましたら、早速、「現地に到着しました」との投稿。ちなみに、開催地ブリスベンとの時差はわずかに1時間です。「こちらは3日の朝です」というコメントでボケをかまそうかと思ったりもしましたが、真性と思われては困るので止めておきました。

しかし、時差こそ最小時間差ですが、南半球にある現地の季節は日本と正反対のはずで、こっちが秋を迎えたばかりであれば現地は早春ということになります。そして、ふと、この正反対の関係にある季節は、一体どちらが先に進んでいるものなのだろうか、という疑問が頭をよぎりました。つまり、今、日本が迎えた秋は、オーストラリアが半年前に迎えた秋なのか、半年後に迎える秋なのか・・・。

鶏とタマゴにも似たる問題ですが、そちらにはタイムパラドックス的な問題を含んでいますので、おそらくこの「日豪春秋問題」の方が易しいはずです。皆さんも考えてみてくださいね。

さてさて、「タイムパラドックス」と聞いて誰もが最初に思いつくのはやはり「タイムマシン」だと思いますが、今日2012年9月3日は、あのドラえもんの誕生日からちょうど100年前に相当します。ま、皆さんご存知でしたよね?

自分の学童期には21世紀が遠い未来のように感じられ、「22世紀」を現実に意識するようなことは一瞬たりともなかったように思いますが、自分の子や孫らには手の届くところまで時間が過ぎてしまいました。

今朝の朝刊によれば、22世紀を迎える頃の東京は人口が現在の約半分で、40%以上が65歳以上の高齢者だそうです。この手のニュースを聞くたびに大した根拠もなく、100年後より今の方が色んな意味で豊かなはず、と考えてしまいがちです。しかし、そんなことでは子や孫、その先の子孫らに対してあまりに無責任です。100年先のこの国にも、「日豪春秋問題」を熱く議論できるような素晴らしい四季、そして人々の豊かな心が残っていることを期待したいですね。

学会と全く関係のない話題ですみません。現地から、季節を超えて何かコメントでも入ったら嬉しいのですが、ガクジュチュニムチュウ・・・学術に夢中かな。

コメント有難うございます。お元気そうで何よりです。

こちらは色々とありましたが、こうしてブログを投稿するくらいの余裕は(まだ)あります。面白い話題がありましたら、またコメントお願いします。

あと、日豪春秋問題を現地の人々はどう思っているのか、ちらっと聞いてみてください。

今日は午前中にPT向きのPFMTのワークショップに出た後,コアラとカンガルーと懇親してきたので,今からのReceptionでは世界中のUrogynecologistと懇親してこようと思います.