2日前(12月6日)、SX-3より一回り大きな箱にするにはどうするか、前日からずっと

考えたがなかなか決まらない。いきなり新しく作るのにはリスクがある。DYNAUDIO社のSpecに

よれば65リットルが推奨なので、外形が70リットル以上となる。この数値は製品版のトールボーイ

スタイルの標準的な大きさみたいだ。高さが、1m程度、幅25-6cm、奥行き35cm程度と。

とりあえず、またHardOffを覗いてみることにした。ジャンクの棚を眺めていたら

奥の方にユニット無しの箱だけというのがあった。ONKYO D-77XX フロントバッフルはゆうに

4cmはある。頑丈だ。31cmウーファが収まっていたようだ。ミッドとハイの穴もそのままダクトに

使えそうだった。価格は三千円と、ユニット無しのジャンクにしては高い部類だ。が、これだけ

頑丈なのを自作することを考えると失敗しても惜しくない。箱を作る時間を考えると大助かりだ。

ということで、SX-3からユニットを移植する。ダクトも四隅を少しカットしたら、簡単に

ミッドレンジの後のザグリにうまい具合に収まった。ツィータ後も塞いで、プロトタイプは完成。

<< これは今日、現在の様子 >>

さっそく、早る気持ちを抑えて音出し。「お おーーっ」と声が出そうになるほど、思っていた以上の

低音が出てきた。とりあえずNWのクロス周波数は -3Khz/Octのままだ。

少し低域がもたついている感じなので、後ろにあったダクトを塞ぐ。少し音に明るさが出てきて

JAZZもいい感じの音色になった。ダクトは約8cm径の長さ20cm、果たしてこれがベストかどうかは

わからない。が、かなりの音になったのは間違いない。山本剛の「Misty」のピアノも元気よく鳴る。

それよりも一番、感動したのは、Pops系の音が見違えるように鳴りだしたことだ。

私の好きな 大滝詠一の「Each Time」「Long Vacation」や山下達郎の「Melodies」などが

やっとそれらしく聴ける状態になった。

これまでは、すごい音数が録音されているので、音の壁が団子状態で 音量を上げればうるさくなるだけだった。

「これは、きっとカーラジオで聴くためのバランスにしてあるからだろう」なんて 勝手に決めつけていた。

が、初めて 眼の前に ミキシングルームでは、こんな風に聴こえているのだろうな、というように、

視界が開けた音場が再現された。山下達郎の「クリスマス・イブ」は、もう圧巻だ。

と、夜中まで いろんなレコードを聴きながら このDYNAUDIOのユニットのすごさを感じていた。

田舎に居ると、この手のハイエンドの音を聴かせてくれる手頃な店もないし、周りにそういうのを持っている

知人も居ない。ま、店にあったとしても、とても手が出ない。

そして、やっぱり時代は進化していたのだなと痛感した。

翌日(12月7日)も、午後から いろんなCD、レコードを聴いてみたが、耳が慣れてくると 少し

気になることも出て来た。中域あたりが少しうるさいというか、濁っている感じがしてきた。

それに、Vocalものだと、声もバックの演奏も同じような 像を描くというか、同等に扱われているような

少し平面的な感じが気になり始めた。

それは荒井由美の「ひこうき雲」を聴いたときだ。ウーファーとツィターのレベルを調整しても

うまくいかない。マルチ・アンプにしてクロス・オーバーを変えてみるが改善されない。

CR型なので、コンデンサを変えるだけで簡単に変更できるでこういう場合は便利だ。

それに、DYNAUDIOのデータによれば、NWは-6db/octで良いと書いてあるのでシンプルだ。

ただ、ツィーターのデータを読むと どうも3Way、4way用みたいな表現が出ているのが気になった。

スペック的には 1.5kHzから40Khzと書いてあるが、使用は4Khz-40Khzとも書いてある。

ウーファーの方は 30Hz-3,000Hzとあり、それほど高いところまでは使えないみたいだ。

ということは、クロス周波数を3Khzにしているのはまずいということになる。

もっと低い周波数から使えるツィーターでないといけないのかもしれない。

または、王道というか ミッドレンジ用のユニットを持ってきて3Wayにすべきなのだろう。

では、何とか手持ちの中から使えそうなものと考えて お払い箱になっていた B&WのMD602を引っ張りだした。

これのクロスは推定では5KHzなので、このユニットとオリジナルのNWを使い、3Wayにしてみた。

これは、予想どおり惨敗。全体のクオリティがMD602のレベルに落ちてしまった。解像度がまるで低い。

ユニットの見た目は、B&Wの方がカッコいいのに。ベールがかかったようで、音が見透せない。

では、と いびつというか、メーカーでは絶対にやれない組み合わせをやってみることにした。

というか、手持ちの中での私の「解」はこれしか残っていなかった。

375と木製ホーンの登場だ。いかにも、組み合わせとしてはアンバランスだが、物は試しだ。

とりあえずMD602の代わりにセットする。音を出してみる。375のアッテネータは、殆ど絞り切り状態だ。

かなりVocalがクリアになった感じだ。使うアンプをEL156に変えると、もう少し明るくなった感じもするが、

もう0時を過ぎ大きな音は出せない。

ということで、今朝から、再度、CR型デバイダをいじり3Wayのマルチにする。

ウーファー と375との間は 1.5Khz 、375の上は 4Khzで切ることにして 音出し。

まあ、普通375とでかいホーンをこういう使い方をすることは、まずないだろう。贅沢というか

ちょっと味付けに使っているだけだ。が、これでアッテネータを絞り切る必要もなく

EL156の出力も少ない領域になるので歪の心配もない。

出てきた音は、昨日より一段と(微々たるものでも、本人にはすごく)良くなった。

で、さすがに6-800Hzから使えるでかいホーンや375である必要もないので、LE85+小ホーンに

替えてみた。ホーンが小さすぎかなとも思えたが、遜色なく聴けた。

ということで、重石としても十分な働きをしてくれる375+ホーンだが、ちょっと実用的では

ないので、LE85でいくことにした。

で、音の方は、クラッシクのオーケストラだと 後方への音の広がり感、特に上方向は、

減った気がする。が、LE85をアンプ直結で鳴らしているのが功を奏したのだろうVocalものは

私好みの音像で、廻りの音に埋もれていたのが、浮き上がってきたようだ。

荒井由美のアルバルの冒頭「ひこうき雲」(これが、一番録音が悪いみたいだ)も、かなり聴き易く

なった。このレコードにこんなにいい音が入っていたとはビックリした。オーディオ人生の中では

30年ぶりくらいの感動だ。荒井由美の音程が不安定になる部分や、声質が変わる部分など、すごく

リアルに再現される。いままで被っていた 荒井由美自身のコーラスがちゃんと3声に分かれて

出て来たりして驚きばかりだった。

でも、欲が出てくるもので、38cmウーファーと違って、やっぱり重低音の質が気になる。

セッティングでもう少し良くならないか、やってみよう。

最新の画像[もっと見る]

-

プレーヤー復活へ

5ヶ月前

プレーヤー復活へ

5ヶ月前

-

プレーヤー復活へ

5ヶ月前

プレーヤー復活へ

5ヶ月前

-

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

-

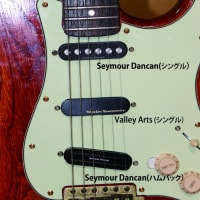

MDギターの改造

3年前

MDギターの改造

3年前

-

MDギターの改造

3年前

MDギターの改造

3年前

-

MDギターの改造

3年前

MDギターの改造

3年前

-

Schector改造記 番外編 その2

3年前

Schector改造記 番外編 その2

3年前

-

Schector改造記 番外編 その2

3年前

Schector改造記 番外編 その2

3年前

-

Schector改造記 番外編

3年前

Schector改造記 番外編

3年前

-

Schector改造記 その5

3年前

Schector改造記 その5

3年前