自分なりに理想の音を出すべく38cmクラスのウーファー用の箱を作ったのは '80年前後のことだ。

かれこれ30数年前のことになってしまった。

当時のJAZZファンにはお馴染のJBLの43**系のシステムが欲しかったが今から見ても

普通のサラリーマンには高嶺の花みたいな値段だった。

なんとか、ユニット単体ならば買えそうだった。当時、並行輸入ものというのも出回るように

なっていたので、サンスイ経由だと5万円くらいのが、4万円弱で手に入った時代だった。

で、それ(JBL 2231A)を入手すべく馴染みの店に行ったら、見慣れぬメーカーのごついウーファーが転がっていた。

GAUSSというらしい、そのユニットは、店が手違いだかなにかで届いたそうだ。

店主いわく「ちょっと高いけど、頑丈でJAZZに向いているかも」という言葉に乗せられて

1本だけだったが買った。もう1本は日本の正規代理店になった シャープ・ブランドの

OPTONICAから購入できるとのことだった。OPTONICA経由だと、確か107,000円だった思う。

ということで、その珍しいユニットを手に入れ、いろいろあったが、赤坂工芸さんに世話になり

220Lの箱を作り、それに収めた。

が、そのGAUSSの5831というユニットは、なかなか手強くて苦労した。20年ほど格闘して

わかったことは、スタジオ・モニター用なので、度デカい音で鳴らさないと真価を発揮しないと

いうことだった。ということで、紆余曲折したが最終的にTADのTL1601系を入手した。これもなかなか手強くて

金田式のDCアンプを普通に使った場合の出力50-60Wでは制御しきれないことがわかり、

BTLで使うことでなんとか、8割くらいポテンシャルを引き出せたように思う。

いづれにしても、やっぱりスタジオやPAで使うユニットなので、一般家庭で鳴らすにはオーバー・スペックだ。

確かに会話もできない程の音量で鳴らすと スタジオ・ライクな音が出る。バス・ドラがちゃんと

床に据え付けられている感じまで出る。

が、それだけの音量で鳴らすことは稀だし、聴くのも疲れる。

仕事をリタイアしてからは家族からも 「こんな大きなBOXをこれからどうするの? 今後のことも

考えてね!!」とか言われたりしたので、ダウン・サイジングして 箱を120Lくらいにしたのが

数年前のことだ。

やっぱり箱を小さくしたことでスケール感は下がった。そして、暫くするとこの120Lの箱でも

嵩張る感じになってきた。物で溢れた部屋も整理したくなってきた。

ということで、以前から考えていた30cm径のウーファーへの取り換えということを本気で考えた。

が、今どきは小型、トールボーイTYPEが全盛の時代なので、30cmクラスのウーファーはあまり

見当たらない。ならばと、Car Audio用を捜してみた。こちらは豊富に揃っている。

米国からの直輸入の店を調べて決めたのがこれだった。

<< 先日、入手した カーオーディオ用のSUB Woofer GTO1214 >>

推奨サイズが50Lなので、手持ちの箱(70L弱)に組み込んでみた。

鳴らしてみたら、低域はかなり低い方まで出ているが、すごくボンつく音が出た。部屋のあちこちから

ビリつき音が出る。でも、なんとかなりそうな雰囲気もあるユニットのようだ。

下手な細工をせずに ウーファとして使うか、SUBウーファとして使うのがいいのか

暫く、試行錯誤することになりそうだ。

最新の画像[もっと見る]

-

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

-

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

-

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

-

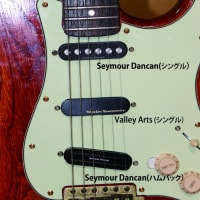

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

Schector改造記 番外編 その2

3年前

Schector改造記 番外編 その2

3年前

-

Schector改造記 番外編 その2

3年前

Schector改造記 番外編 その2

3年前

-

Schector改造記 番外編

3年前

Schector改造記 番外編

3年前

-

Schector改造記 その5

3年前

Schector改造記 その5

3年前