突然ですが、問題です。

50kgは何gですか?

大人なら、当然できますよね。

50kg=50000gです。

今、圧力の計算を授業で教えています。

圧力[Pa]=面を垂直に押す力[N]/力を受ける面の面積[m^2]です。

今日

50kgの直方体が机の上に置いてあり、接する面は0.05m^2である。このときの机が受ける圧力を求めなさい。

という例題を授業で扱いました。

この問題、まずは、物体にはたらく重力の大きさを求めねばなりません。

50kg=50000gです。

100gの物体に働く重力の大きさは、1Nなので

(中学校理科では、そういうことになってます)

はたらく重力の大きさは、500Nです。

問題の解は、以下省略。

ところが、恐ろしいことに、この話の前提である、

50kg=50000g

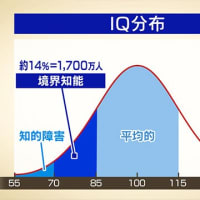

という単位変換ができない生徒が、各クラス5名ほどいました。

たったの5人と言わないで下さい。

33人学級なので、15%ですよ。

1割越えです。

ちなみにこれは、小学校レベルの算数です。

申し訳ないけれども、この程度の単位変換ができない生徒は、中1レベルの物理を学んでも、絶対に理解できないので

私の理科の授業なんて受けずに、別室で小学校の算数の復習をやった方が有意義だと思います。

しかしながら残念なことに、そのようなことは現在の公教育では許されていません。

このような、表現は悪いですが、「落ちこぼれ」の生徒に対して、現在の公教育は、あまりに無慈悲だと思います。

「しっかり小学校の復習をしておくように」

と言うだけで、それを補習すると言うことは、しません。

というか、無理です。今の中学校のシステムでは、そこまで手は回りません。

そこで、そのような生徒は塾や家庭教師にすがるわけですが

部活でへとへとに疲れた後の学習になるので、学習効率は良いはずありません。

それに、家庭の金銭事情次第では、そもそも塾に行けない場合だってあるのです。

で、私は今日ふとと思ったのですが

「勉強ができなくても、まじめに授業を聞き、答えの丸写しでも宿題を提出し、部活動に一生懸命取り組む生徒は、良い生徒である」

という価値観に問題があるのでは無いでしょうか。

まずは、分からないけど真面目に授業を聞くことや、答えの丸写しは不毛で無意味であるという価値観に転換します。

そして、そのような生徒を叱責するのでは無く、帰りの会の後に補習をしてやれば良いのです。

他の子は部活をやっているけど勉強ができない子は補習……となると、やりにくいので

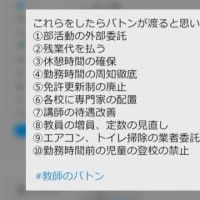

もう部活は平日の週3くらいでいいんじゃないですかね。

それ以外の日に、成績不振の生徒に対して、学力補充。

成績がそこそこ以上の生徒は、家で自習するなり、クラブチームでスポーツをするなりすれば良い。

「部活動指導をやりたくない!」と言っている先生に、「じゃあ部活やらなくて良いから学力補充やってよ」って言ったら

多分喜んでやる気がしますよ。

あとは、社会がどちらを望むかです。

現状維持が良いですか?

私が言ったような、転換が良いですか?

50kgは何gですか?

大人なら、当然できますよね。

50kg=50000gです。

今、圧力の計算を授業で教えています。

圧力[Pa]=面を垂直に押す力[N]/力を受ける面の面積[m^2]です。

今日

50kgの直方体が机の上に置いてあり、接する面は0.05m^2である。このときの机が受ける圧力を求めなさい。

という例題を授業で扱いました。

この問題、まずは、物体にはたらく重力の大きさを求めねばなりません。

50kg=50000gです。

100gの物体に働く重力の大きさは、1Nなので

(中学校理科では、そういうことになってます)

はたらく重力の大きさは、500Nです。

問題の解は、以下省略。

ところが、恐ろしいことに、この話の前提である、

50kg=50000g

という単位変換ができない生徒が、各クラス5名ほどいました。

たったの5人と言わないで下さい。

33人学級なので、15%ですよ。

1割越えです。

ちなみにこれは、小学校レベルの算数です。

申し訳ないけれども、この程度の単位変換ができない生徒は、中1レベルの物理を学んでも、絶対に理解できないので

私の理科の授業なんて受けずに、別室で小学校の算数の復習をやった方が有意義だと思います。

しかしながら残念なことに、そのようなことは現在の公教育では許されていません。

このような、表現は悪いですが、「落ちこぼれ」の生徒に対して、現在の公教育は、あまりに無慈悲だと思います。

「しっかり小学校の復習をしておくように」

と言うだけで、それを補習すると言うことは、しません。

というか、無理です。今の中学校のシステムでは、そこまで手は回りません。

そこで、そのような生徒は塾や家庭教師にすがるわけですが

部活でへとへとに疲れた後の学習になるので、学習効率は良いはずありません。

それに、家庭の金銭事情次第では、そもそも塾に行けない場合だってあるのです。

で、私は今日ふとと思ったのですが

「勉強ができなくても、まじめに授業を聞き、答えの丸写しでも宿題を提出し、部活動に一生懸命取り組む生徒は、良い生徒である」

という価値観に問題があるのでは無いでしょうか。

まずは、分からないけど真面目に授業を聞くことや、答えの丸写しは不毛で無意味であるという価値観に転換します。

そして、そのような生徒を叱責するのでは無く、帰りの会の後に補習をしてやれば良いのです。

他の子は部活をやっているけど勉強ができない子は補習……となると、やりにくいので

もう部活は平日の週3くらいでいいんじゃないですかね。

それ以外の日に、成績不振の生徒に対して、学力補充。

成績がそこそこ以上の生徒は、家で自習するなり、クラブチームでスポーツをするなりすれば良い。

「部活動指導をやりたくない!」と言っている先生に、「じゃあ部活やらなくて良いから学力補充やってよ」って言ったら

多分喜んでやる気がしますよ。

あとは、社会がどちらを望むかです。

現状維持が良いですか?

私が言ったような、転換が良いですか?

中学校の理科も中々難しいですね。

子供が小学生の頃の話ですが、

小6の頃、一緒に役員をしていたママ友のお嬢さんが算数が苦手で、

「市販の取っ付きが良さそうな簡単なドリルを小1からやらせてみると良いよ」と勧めたことがあるんです。

うちの息子は国語の漢字が苦手で、小4の頃、小1の漢字ドリルからやり直させましたから、

私としては、それが「急がば回れ」だと実感していたのでおススメしたわけですが、

御主人が気難しい方で「hinataさんは、うちの娘を馬鹿にしているのか」と憤慨されました。

しかし、試しに実行してみたら、小3の算数から理解が怪しくなっていることに気づかれたとか。

わからないところに戻るのは、全然恥ずかしいことじゃないと、私は思うんですけどね。

皆、得手不得手がありますし。

そのような保護者の方は、多いです。

ですから、残念ながら、私が提案しているような能力別クラス編成は、コスト面の問題が解決しても、無理だと思うのです。

どうも、我が国の親は「みんなと同じ事をやる」事を大切にしすぎなのだと思います。

勉強ができないことは、仕方が無いことなのです。

そんな子に、その子にとってはハイレベルすぎる授業を受けさせることは、その子の可能性を潰すことになると思うのですけれどもねぇ。