7月最後の日曜日、教会の献堂式へ行ってきました。場所は京都市東山区、京阪電車七条駅の近くです。

じりじりと夏の陽射しが照りつける午後。 教会、教会っと…

商店街とまではいきませんけど、お漬物屋さんや布団屋さんがある本町通りに面して、モダンな建物と思いきや・・・

ここが目指す教会でした。

日本ナザレン教団 本町教会。

キリスト教にもいろいろありますが、こちらはプロテスタント・福音主義キリスト教会です。ナザレン教会は1908年にアメリカで組織されました。日本でもほぼ同時期に牧師や宣教師が伝導を始めたそうですが、その最初の場所がここ京都と言いますから、すでに100年以上の歴史を紡いでいることになりますね。

ここ本町教会は1922年に設立されて以来、信仰の継承を課題として現在も尾添牧師のもと、多くの信徒の拠り所となっています。

1993年に会堂建て替えの決議がされたものの、諸々の問題で凍結していましたが、2008年、この話題が再浮上し國吉設計事務所の國吉氏によるプレゼンテーション設計が提案されました。

國吉さんは「気持ちのよい建築」をコンセプトに、日本の風土や歴史を考えて住まいに取り入れながら、そこに住む人の夢が実現できるような、そんな建築に取り組んでいます。

一般住宅・集合住宅のみならず、福祉医療施設や商業施設、妙心寺の塔頭など、あらゆる建物の建築設計を手がけています。

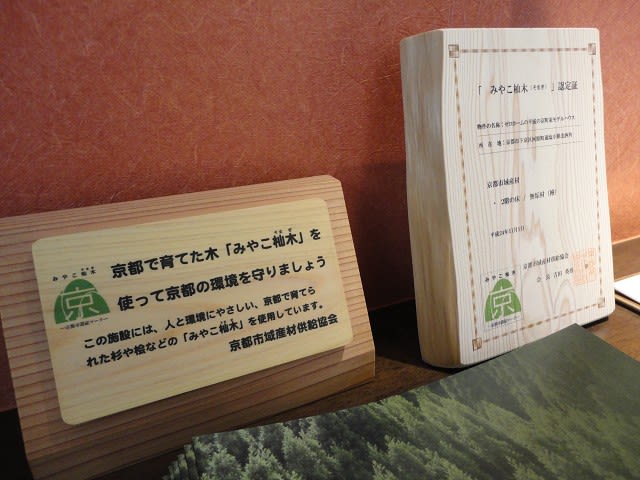

私たちはプレゼンやセミナーを通じて出会う機会があり、北山杉や北山丸太のことを國吉さんはいつも頭の中に置いて下さっているようです。

教会の正面入り口左側の通路、これは集会室や牧師館に通じていますが、最初に目につくのが明るい檜を数本建てたウォール。

そしてもう少し奥へ進むと…あれに見えるは…

艶々と輝く磨丸太ではありませんか!

これは、國吉さんが設計の際に教会という、たくさんの人が集まる建物の中に京都を意識できる、そしてPRにもなるように北山丸太を取り入れたらどうだろう?という提案のもと、私たちが教会に寄贈した北山磨丸太なんです。

教会に北山丸太?それも柱じゃないって、一体どんな風になるのでしょう?

きっと建築委員長や牧師さまもハラハラな思いだったのじゃないでしょうか。

出来上がってみれば…さすが國吉さん!雨よけや下からの湿気対策も万全に、丸太の特徴を最大限に生かしながら樋隠しにもなり、オブジェの要素で京都を感じられる素晴らしいデザインに仕上がりました。

いつでも教会に訪れる人や子ども達の目に入り、つい触ってみたくなるような佇まいに國吉さんの狙いがあります。「まずは目に触れてもらわなくちゃ。」

・・・という訳で、國吉さん、施工工務店のあめりか屋さんと共に京都北山丸太生産協同組合も記念すべき本町教会の献堂式の日に、感謝状をいただくことになったのです。

それでは教会の内部をご紹介しましょう。一階は玄関ホールと集会室、厨房。一番奥に牧師館(牧師さまの住居) 。

2階へと続く階段はなだらかで吹き抜けになっているのでとても明るいです。 とてもモダンで教会ではなく違う施設のようにも見えます。

素材はホワイトアッシュの集成材。固くて、色白で見た目も清潔感があり、白いイメージの教会にぴったりです。

吹き抜けの壁にはこの日に合わせて特別に描かれた絵画が。

淡いパステル調のタッチで、イエス・キリストが天からみんなを見守っています。

上から見ると、こんな感じです。

2階はホールと会堂、そして奥は牧師館。もうすぐ献堂式が始まるのでホールまで人が溢れています。

左側に見えるのは母子室で、むずがる赤ちゃんと一緒でも礼拝することが出来るような配慮がされていて、開閉も引き戸です。

高齢者、小さなお子様にも優しいバリアフリー。爽やかな青色を施してあるのはお手洗いです。

会堂へのストロークもバリアフリーです。車いすの信徒さんもそのままラクラク。

オルガンの音とともに、厳かに献堂式が始まりました。

大きなホール窓には真ん中にクロスが組まれていますが、その両側は木の格子です。見た目も柔らかく街になじんでいて、國吉さんのおっしゃる「モダン建築でありながら和の要素を取り入れた」設計になっています。

式が進んで行きます。建築委員長による建築経過の報告や特別賛美、日本ナザレン教団理事長の式辞が粛々と述べられ、折々にオルガンと讃美歌を歌う声が会堂にこだまします。

日々の信仰の場であるだけに、教会の新築は人びとにとっても牧師にとっても大変な出来事です。けれど、向かいのお布団屋さんが荷物を預かってくれたり、近くのマンションに仮の礼拝堂としての部屋を借りれたりと、日頃からの近隣とのお付き合いの様子や牧師さまご夫妻のお人柄の良さがうかがえます。

そして隣が料理屋さんですので、「食べ物のことやさかい、埃だけは散らんように」の要望に、工務店もきちんと応えてスムーズに工事が進んだとのこと。

この新築は、施主と設計・施工、近隣住民が三位一体となって心を寄せ合い完成したもので、建築委員長も 感謝の意を述べられていました。

写真を撮りながら知らない讃美歌を歌ったり「アーメン」と言ってみたりしますf^^;

そしていよいよ感謝状の贈呈。まずは國吉さんが尾添牧師さまから感謝の言葉を受けます。

最初のプレゼンから3年半以上かかっての献堂式。それぞれの思いもひとしおです。國吉さんに伺ってみました。

「時間がかかってイライラした時はありませんか?」

すると返ってきた答えは「不思議となかったですね。逆に心が洗われるというか、そんな気持ち。」

そして生産組合にも感謝状が。この歳で賞状をいただくなんて、ドキドキしますねえ。。(笑)

後で牧師さんと少しお話したのですが、北山丸太は見たことがなくて、その美しさに驚いた。手触りもいいし、たくさんの人に触って見て欲しいと言って下さいました。

牧師さまの話し方はとても静かで一言一言噛みしめるようで、私も心が洗われたような気持ちがしたのでした。

最後に記念撮影。中央が牧師さまご夫妻です。

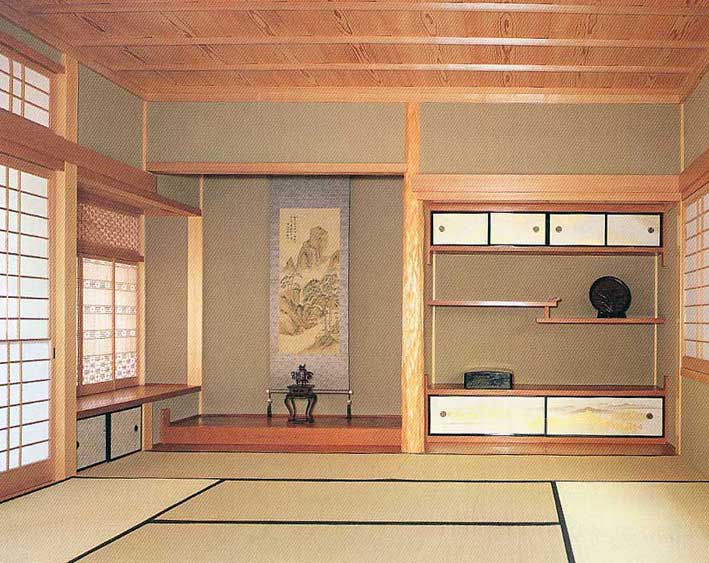

皆さんが出られた後、少し会堂を撮影しました。自然光も取り入れながら、やわらかく落ち着いたイメージを感じます。

一段高くなっている講壇。

木の温かみに、天上からの光が降り注ぐようなイメージ。

クロスはLEDで常に灯りがともり、火災の心配もなくエコ上手です。

外から見るホール窓。このクロスと会堂のクロスが重なって、とても幻想的。こういう部分に緻密な計算がされている、國吉さんの設計です。

教会という洋風の建物に和を取り入れるのは難しいのでは?と誰もが思うはずです。

國吉さんのそれは和のままに使うのではなく、いかに町並みに融合し、いかに暮らしになじんでいるかという所にあります。そして京都という地に長く根差した歴史ある本町教会だからこそ、表現できること。

「北山丸太の床柱としての長い役割は終わった」と國吉さんは言い切ります。だからと言って丸太の使い途がなくなるわけじゃない、この木のぬくもりをどのように暮らしに取り入れるかが今後の課題だと。

献堂式の後、一階の集会室でパーティが行われ楽しい時間を皆さんと共に過ごさせていただきました。

集会室は全面サッシになっているので外の北山丸太がよく見えます。

それぞれに触ってみたり、國吉さんに質問をしたり。これからもここを通る度に目に入る北山丸太。触れたりもたれてみたり。

年月とともに色艶がよくなり、本町教会のさりげないシンボルのような存在になってくれたらいいなぁと思うのでした。

尾添牧師さまご夫妻は、「本町教会は門戸を開いた教会です。宗派が違っても、いつでも遊びに来て下さいね。」とおっしゃいます。

普段、南無阿弥陀仏や南無妙法蓮華経と唱えていても大丈夫。お近くにお越しの際は是非、本町教会をたずねてみて下さい。

優しい笑顔と北山丸太が迎えてくれるはずです。

最後によくわからないけれど、いくつか歌った新聖歌の中から何だかこの日にピッタリと思った499番をご紹介いたします。

新聖歌499 祈りに祈りて

1. 祈りに祈りて 建て上げ終わりし 栄えの神殿を 献ぐる日は来ぬ

うれし うれし 祈りは聴かれぬ 栄えの神殿を 献ぐる日は来ぬ

うれし うれし 祈りは聴かれぬ

2.御神よ この殿 祝いきよめて 御言葉うち出す 砦としたまえ

うれし うれし 祈りは聴かれぬ 栄えの神殿を 献ぐる日は来ぬ

うれし うれし 祈りは聴かれぬ

3.花婿 来ます日 迎えに出でうる かしこきおとめの 仮屋としたまえ

うれし うれし 祈りは聴かれぬ 栄えの神殿を 献ぐる日は来ぬ

うれし うれし 祈りは聴かれぬ

ア~~メ~ン