ウルップソウの定点観察をしました

八ヶ岳の 横岳 三叉峰の個体です なんとなく生態が分かった気がします

分布を調べるためあちこち見て回りました

八ヶ岳

ウルップソウの定点観察をしました

八ヶ岳の 横岳 三叉峰の個体です なんとなく生態が分かった気がします

分布を調べるためあちこち見て回りました

八ヶ岳

コウシンソウ いくつかの個体を蕾から種まきまで追っかけてみました

雲竜渓谷のコウシンソウ(5つ叉タイプ) 2023/5/1 蕾状態

この時点で5つ叉であることが予想でき大変珍しい個体なので追いかけることにしました

同上 2023/5/16 茎の根元に虫が捕まっています

同上 2023/5/28 ピークから数日遅れた感じですがまあ最盛期です

花の咲かなかったひげがあるので栄養状態がもっと良ければ6又だったかもです

同上 2023/6/14 花が枯れ果実をつけ上方に伸ばしている状態、

反り返って種を直接植えるので みなさんこの状態を ”イナバウアー”と呼んでいます

タネが1個無くなっています(落石が多い場所なので落石で切れたのか?盗掘か?)

同上2023/6/30 まだ地中まで差し込み出来ていないので保持したまま

庚申山のコウシンソウ 三又タイプ2023/5/18 蕾状態

三又タイプでも十分珍しいです 庚申山の登山道からあまり外れない範囲で5個体だけ

(総個体数約1400個体、5個体以外は1本または二又または幼生未花のもの)

同上 2023/6/1

同上 2023/6/13 最盛期

同上 2023/6/26 種まき

同上2023/7/18

なんとなく庚申山よりも雲竜渓谷、男体山の方が栄養状態は良いと思われる(分岐数の多い個体が多い)

ワクチンの2回接種と1回接種の違いを検討してみた

想定は 1回接種94%効果あり

、2回接種75%効果あり

何もしない場合の感染率04%

結論としては、1回接種で2倍の人数に接種する方が国全体としては良さそう

(一人に2回うつよりも、一回ずつうつ方が効果がある)

下記結果を計算に採用

何もしない場合 0.78%が感染

2回接種すると 接種者は95%の低減効果あり つまり0.78%×(100-95%)=0.039%

1回接種の場合 接種者は75%の低減効果あり つまり0.78%×(100-75%)=0.195%

これをもとに計算

入庫数量が同じなら、1回接種にして

接種人数を増やす方が国全体としての効果が大きい

入庫数量が同じなら、1回接種にして

接種人数を増やす方が国全体としての効果が大きい

横軸接種人数にした場合のグラフ

例えば

4000万人分を 2回接種の場合は感染低減効果は30%

4000万人分を1回接種にして8千万人に接種すれば 感染低減効果は48%

1回接種の方が効果が大きい

個人としては接種した本人が感染確率が下がる方が良いが

国全体として考えると、1回接種にして接種人数を増やした方が良い

逆算すると

1回接種の効果が47%以上であれば

2回接種(の94%)と同等以上となる

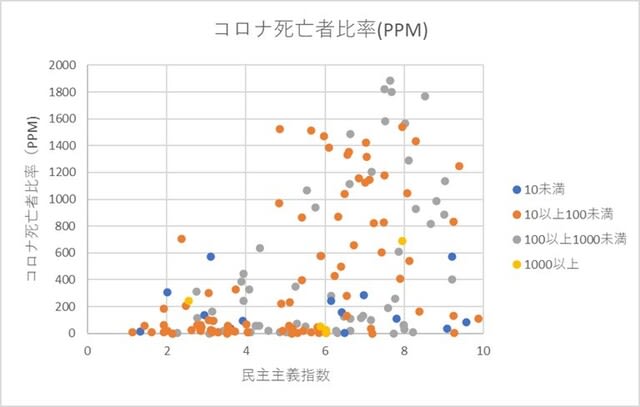

Youtubeで高橋(Y)教授が下記グラフの話をしていた

興味あったので真似してみた(データはネットで収集)

横軸:民主主義指数 縦軸:コロナによる死亡者の比率(100万分率、PPM)

民主主義指数が低いと強権で縛り付けることが出来るので

感染を無理やり抑えることが出来、高い場合は国民の自由度

が高いので、その国の施策次第でばらつきが増える、とかなんとか。

(そういう解釈があるんだーと思いました。)

そこでこれを参考にして、分析してみます

ネットで拾った、下記グラフの理由(日本、台湾、モンゴル、NZ、Ausなど)

が新型コロナ流行後の方が、死亡者が減ってる理由が分かれば、ということで分析開始

新型コロナ後に死亡者数が減ってる国(超過死亡者数が減ってる国)

日本、台湾、モンゴル、NZ、Aus.、Nor.、ラトビア、セルビアは、民主主義係数と死亡者比率に相関は無さそう。

(SWEDENやUSAは参考)

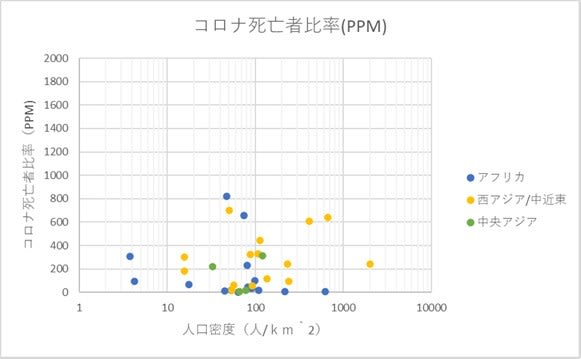

横軸を人口密度にしてみた(人口密度は対数目盛)人口密度と超過死亡者数には相関は無さそう

横軸を一人当たりのGDP(対数目盛)一人当たりのGDPと超過死亡者数には相関が無さそう

参考

一人当たりのGDP(USD建)と民主主義係数には相関がありそう

外れているポイント(上に)は産油国や金融立国が来ている

中東産油国、アフリカ産油国、シンガポール、ルクセンブルクなど

参考

GDPを対数目盛にするとほぼほぼまっすぐ民主的な体制にすると裕福になる!

本題に戻り

超過死亡者数が減っている国や、死亡者比率が少ない国の要因は単一では無さそう

ということで下記で推定の元検討しなおし

そこで

民主主義係数、人口密度、一人当たりのGDPと超過死亡者数は相関は無さそう

だが、いずれもばらつきが増える傾向があるので

人種、地域、平均最低気温、平均最低湿度による影響を検討することとした

横軸民主主義指数、縦軸コロナ死亡者比率、人口密度(人/km^2)ごとのグループ分け

これで見ても人口密度による影響は無さそう

横軸民主主義指数、縦軸コロナ死亡者比率、一人当たりのGDPごとのグループ分け

一人当たりのGDP(USD)が低い国は死亡者比率が低い可能性がある

但し、民主主義指数と一人当たりのGDPには相関があるので

何とも言えない

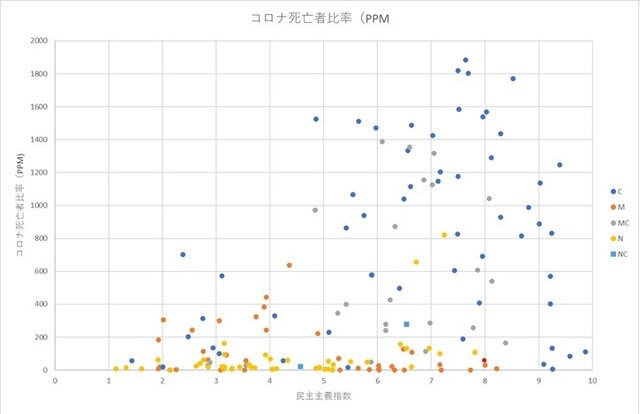

今度は人種による違いを検討

白人種:C 欧州白人、ペルシャ人(イラン)、アーリア人(インド)

モンゴロイド:M アジア人、アラブ人、太平洋諸国人(オースネネシア人も含む)

ネグロイド:N アフリカ人

混血や混在は:NC、MCとして分類

白人種や白人種との混血や混在地区は、民主主義指数の増加による影響がある

民主主義指数が上がると(政策により)死亡者比率に違いが出てくる

おおもとのデータと同じ

モンゴロイドやネグロイドは民主主義指数の影響がない可能性がある

(南アフリカ、中東、地中海の国は白人種の影響を受けている可能性あり)

人口密度との関係を見る(GDPは民主主義指数と相関があるので省略)

白人種や白人種との混血や混在地区は、人口密度による影響がある

人口密度が上がると(政策により)死亡者比率に違いが出てくる、おおもとのデータと同じ傾向

モンゴロイドやネグロイドは人口密度による影響は無さそう

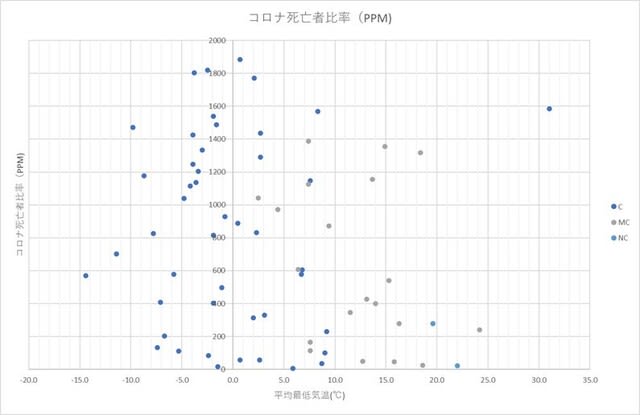

今度は平均最低気温による影響を検討

白人種:C 欧州白人、ペルシャ人(イラン)、アーリア人(インド)

モンゴロイド:M アジア人、アラブ人、太平洋諸国人(オースネネシア人も)

ネグロイド:N アフリカ人

混血や混在は:NC、MCとして分類

人種や白人種との混血や混在地区は、平均最低気温による影響は無いが

平均最低気温に関わらずばらつく

モンゴロイドやネグロイドは平均最低気温による影響は無さそう

中東や地中海地域は??

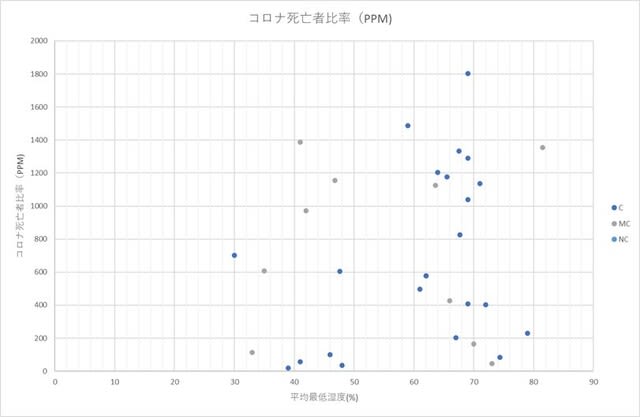

今度は平均最低湿度による影響を検討

白人種:C 欧州白人、ペルシャ人(イラン)、アーリア人(インド)

モンゴロイド:M アジア人、アラブ人、太平洋諸国人(オースネネシア人も)

ネグロイド:N アフリカ人

混血や混在は:NC、MCとして分類

白人種や白人種との混血や混在地区は、平均最低湿度による影響は無いが

平均最低湿度に関わらずばらつく

モンゴロイドやネグロイドは平均最低湿度による影響は無さそう

中東や地中海地域は??

おまけ(地域別)

結論としては

黄色人種(またはアジア地区国民)は、民主主義指数(政治体制や自由度など)、

人口密度、平均最低気温、平均最低湿度により新型コロナによる死亡者比率

は少ない、それぞれの要素で影響を受けない可能性がある。

結論

黄色人種またはアジア地区国民は新型コロナに強い可能性がある

現状の日本のコロナ対策はやりすぎかな?

足尾 大平山~三俣~皇海山~庚申山~中倉尾根 ソロ 2019/11/6~11/8

社山南陵から皇海山、中倉尾根へつなぐ縦走ルートの下見として若干短めの縦走を計画

初日:銅親水公園駐車場~大平山への尾根の1356m地点をめざし林道歩き

大平山、黒檜山、シゲト山、1928ピーク手前で一泊 約10hr

二日目:三俣山、カモシカ平(水補給)、日向山、国境平、皇海山、不動沢のコル、

鋸山手前コル泊 約9hr

三日目:鋸山、庚申山、オロ山、沢入山、中倉山(巻き)、銅親水公園 約8hr

林道の途中の橋 2か所で寸断されてるが何とか下に降りて向こう岸に渡れる

林道途中から 向かい側の中倉尾根

林道の途中早めの段階で尾根に入るのが普通の様だが

荷物が重いので、林道終点まで林道で行くことにした

1356m地点から尾根に入る

最初は踏み跡がしっかりしているが 途中から笹藪が増えてくる

途中一人の日帰り登山者に抜かれる(三日間で唯一の自分以外の登山者)

大平山山頂 見えてからなかなか着かない

出発から約5時間半 ちょいと時間かかりすぎ?

大平山と黒檜山の間に水場を期待して向かって左側を歩いたが

それっぽいのは見かけず(多分、早い時期で且つもっと沢の方かと)

頂上過ぎて、アメダスの観測点を過ぎて、不明瞭な道に進む

マークが無駄に多い部分と急にとだえる部分があり難しい

大平山の裏側

こんな感じのとことか進み

シゲト山頂上

この後地形に騙されずに右に行かないといけないけど

騙されまっすぐ行ってしまう(地図はすぐ出せる様にしないとダメだ)

1928mピーク手前で力尽きる 10hr行動で攣りそう

うまくいけばカモシカ平なんてのは無謀だった

次の日

暗いうちに出発 カモシカ平で水補給、行ければオロ山手前のコルまでと行ければと目論むも 三俣山(主稜線)につく時点ですでに2時間経過 ちと無理そう

緩くて歩きやすそうな騙し尾根や、急な斜面でルートじゃなさそうに見えるルートなど

かなりルート探索は難しい、スマホのGPSアプリをフル稼働する

明らかにトレースがあり判りやすい部分もある

霜柱ザクザクでちょいと怖い感じ、笹の急下りは濡れてるとかなり危険と思われる

全体的に景色はいい感じ

笹薮の斜面はこのくらい

途中1828mピークで 展望台風のとこまで行ってみる(景色特に見えず)

帰りに登山道に戻り、前進したつもりが逆戻りしていた 三俣山に向かってた

危険危険(GPSなければ大変だったかも)

写真は正規ルートから見た展望台風の岩ピーク

カモシカ平

通り過ぎて振り返って気づく、コルの東端を歩かないと気付かない

カモシカ平

国境平より大分白砂の部分が広い

カモシカ平の水場

国境平と違い下まで降りずに水が汲める

ここで4.5L補給、残り分1Lと合わせ5.5L担ぐ、皇海山ののぼりが心配

(必要最低限にして皇海山をこえて不動沢で汲めば良かったと後々後悔)

国境平

ちょいと小さい

国境平の水場の看板、こちらは水場まではそこそこ下まで降りる必要あり

テント場としてはカモシカ平の方が良い(広いし水場が近い)が、

もし松木沢から紅葉尾根登ってきた場合、カモシカ平へは国境から1Hr位プラス(日向山超え)なので、そこは考えどころかと。

皇海山までは大変だった やはり水は汲みすぎた

去年よりは赤マークが増えてた気がした

ここですでに13:00 すでに8時間経過(三俣山から6時間)

もうへろへろなので、鋸山は越えないことにした

不動沢のコルは風が通るのと、狭いので若干進み

鋸山手前のコルでテント、相変わらず鹿とサルがうるさいとこだ

鋸山周辺は厳しいとこなので、明るくなってから行動開始

寒いのと、単独ということと、荷物が重いのと、時期が遅いこと、

平日ということで誰も通らないだろうということでかなり精神的にはびくびく状態

ぶれぶれだけど、垂壁に感じた登り

ここから怖いセッション開始

一度通ってるんだけど(過去そんなに怖かった記憶が無い)

歳か? 単独だからか? そんなこと考えながらちょいちょい進んでいく

庚申山手前に 渓雲山の看板(地図には載ってない小ピーク?)

ここまでくればストック出しても大丈夫

庚申山の西端の展望台から

皇海山と鋸山 こちらから見ると鋸はそんなにスゴそうに見えないのに

皇海山と国境平、カモシカ平の尾根

庚申山

ここから北側の尾根に向かう

庚申山からは逆向きでは確認済ルートだが

やはりところどころ笹薮が濃いので難しい

オロ山周辺で2か所ほど水場を確認したかったが余裕ないので通過

・オロ山手前のコル1745mの内政側の沢源頭部

・オロ山北台地のウメコバ沢の源頭部(先月下見に来たが発見できず)

沢入山付近からオロ山方面を振り返り

オロ山北台地から松木川に向かって延びる岩尾根

沢入山

波平ピーク

もうへろへろだったので

1539mピーク、中倉山、1499.6mピークは巻き

写真は孤高のブナの木と男体山

ここから林道までの下りがつらかった

靴を小さめを選んだ上に靴下は厚め、つま先が痛いので休み休み下山

一応下見完了

帰りにお風呂で寄った水沼駅 桜咲いてた 昼はあったかかったからなー

夜は外に置いてた水筒の水少し凍ってたけど