006-イメ-ジカット

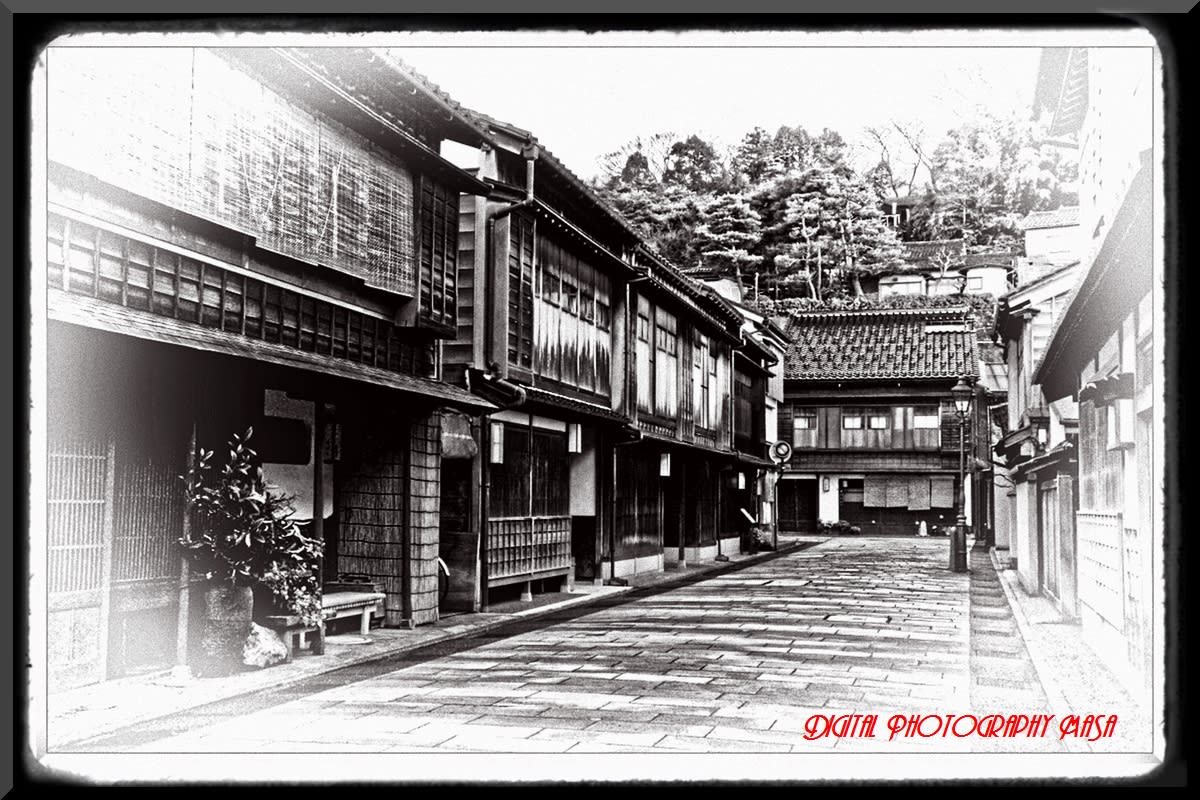

・・・長町・休憩所路地裏(2015・02・28撮影 【視点誘導・・?!】)

2編に分けて長町散策から投稿します。まずは同地内にある中級武士の野村家編から御紹介です

・

・

※001-野村家邸・前面

Δ【概略説明】

野村家は加賀藩中級武士・野村伝兵衛信貞を始祖として、明治3年廃藩まで11代に渡り、守った由緒ある家柄です。

伝兵衛信貞は元・朝倉家臣であっが主家が滅亡後は明智光秀に仕え後に、福井・府中で利家へ出仕しました。

俗に府中二十一人衆の1人でありその時代の新規召し抱え侍衆を、加賀藩で本座者と呼び、長く藩中で重要視された。

前田利家公は若き頃からライバルであった佐々成政【当時は富山藩主】と加賀・越中の国境・宝達山周辺で競い合う。

奥村永福・千秋範昌等・城兵(約千五百人)の守護する末森城であったが戦いは佐々勢の猛攻で守勢となり残兵500人と言われた。

利家公は佐々勢の背後を攻め激闘は城内三の丸まで及び、ようやく成政は退却をした。

その末森合戦で野村伝兵衛信貞は利家公の馬廻衆として戦い、一番槍を果たし感状と加増千石を受けた。

Δ【馬廻衆】

藩主の直臣であり警護の役目を持つ。

加賀藩では馬廻十二組(近辺警固役)定番馬廻八組(城の留守役や奉行職)組外四組(馬廻や定番馬廻の補助)の24組があった。

野村家は代々、定番馬廻役として奉行職などを歴任、禄高千石から千2百石と累進して約1千坪の屋敷を拝領しました。

※002-野村家・庭園

この庭園は2003年に米国の庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」誌の日本庭園ランキングで

3位に選ばれた。藩政終末期・オランダ国のぎゃまん硝子の障子戸から眺める庭園の風情は格調があります。

※003-野村家・段の間と謁見の間

明治初期に久保彦兵衛の豪邸から移築された部分で藩主を招いた際に使用された部屋。

「上段の間」(写真右側)は「謁見の間」から一段高くなっていて、柵で仕切られ入れないようになっています。

紫檀黒壇材を使った緻密な細工造りで、格天井が総檜づくり、畳下は銅板張り。

二つの部屋にある襖絵は、狩野派の最高峰である法眼位・佐々木泉景筆の山水画です。

・

・

※003-仏間の雰囲気

※004-庭園雰囲気・部分カット

※005-2階・お茶の間から・・

・

・

※005-展示物から・・【蒔絵梅鉢紋唐草煙草盆と煙管】加賀家伝来品。藩政中期の拝領物

当家には甲冑(末森合戦時使用・猪目お貸し具足)や刀剣類。又、古文書や九谷等の道具類多数が展示されています。

・

・

・

・・・長町・休憩所路地裏(2015・02・28撮影 【視点誘導・・?!】)

2編に分けて長町散策から投稿します。まずは同地内にある中級武士の野村家編から御紹介です

・

・

※001-野村家邸・前面

Δ【概略説明】

野村家は加賀藩中級武士・野村伝兵衛信貞を始祖として、明治3年廃藩まで11代に渡り、守った由緒ある家柄です。

伝兵衛信貞は元・朝倉家臣であっが主家が滅亡後は明智光秀に仕え後に、福井・府中で利家へ出仕しました。

俗に府中二十一人衆の1人でありその時代の新規召し抱え侍衆を、加賀藩で本座者と呼び、長く藩中で重要視された。

前田利家公は若き頃からライバルであった佐々成政【当時は富山藩主】と加賀・越中の国境・宝達山周辺で競い合う。

奥村永福・千秋範昌等・城兵(約千五百人)の守護する末森城であったが戦いは佐々勢の猛攻で守勢となり残兵500人と言われた。

利家公は佐々勢の背後を攻め激闘は城内三の丸まで及び、ようやく成政は退却をした。

その末森合戦で野村伝兵衛信貞は利家公の馬廻衆として戦い、一番槍を果たし感状と加増千石を受けた。

Δ【馬廻衆】

藩主の直臣であり警護の役目を持つ。

加賀藩では馬廻十二組(近辺警固役)定番馬廻八組(城の留守役や奉行職)組外四組(馬廻や定番馬廻の補助)の24組があった。

野村家は代々、定番馬廻役として奉行職などを歴任、禄高千石から千2百石と累進して約1千坪の屋敷を拝領しました。

※002-野村家・庭園

この庭園は2003年に米国の庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」誌の日本庭園ランキングで

3位に選ばれた。藩政終末期・オランダ国のぎゃまん硝子の障子戸から眺める庭園の風情は格調があります。

※003-野村家・段の間と謁見の間

明治初期に久保彦兵衛の豪邸から移築された部分で藩主を招いた際に使用された部屋。

「上段の間」(写真右側)は「謁見の間」から一段高くなっていて、柵で仕切られ入れないようになっています。

紫檀黒壇材を使った緻密な細工造りで、格天井が総檜づくり、畳下は銅板張り。

二つの部屋にある襖絵は、狩野派の最高峰である法眼位・佐々木泉景筆の山水画です。

・

・

※003-仏間の雰囲気

※004-庭園雰囲気・部分カット

※005-2階・お茶の間から・・

・

・

※005-展示物から・・【蒔絵梅鉢紋唐草煙草盆と煙管】加賀家伝来品。藩政中期の拝領物

当家には甲冑(末森合戦時使用・猪目お貸し具足)や刀剣類。又、古文書や九谷等の道具類多数が展示されています。

・

・

・