BOOTHにて、富士そば同人誌「フジソバマニア」を出品しています。この記事では「フジソバマニア」を制作するに至った経緯をふりかえります。

富士そば同人誌 制作前夜④はこちら。

「冷し肉トマトそば」(前回参照)と出会った翌年、都内にある富士そばを全店制覇しました。続けて、2016年に念願の全店制覇を果たします。足かけ2年、いくらなんでも時間がかかりすぎです。締め切りを設定しなかったせいで、ズルズルと引き延ばしてしまいました。この頃から「富士そばライター」を(勝手に)名乗りはじめたのですが、本気を出せばもっと早くカタがついていたかもしれません。

なんにせよ、満を持しての「富士そばライター」デビュー。吹けば飛ぶような一介のライターがとうとう光明を見出したのです。ここからどんどんキャリアを築いて、富士そばの第一人者を目指そう。若きライターは燃えていました。自分は日本で一番富士そばに詳しい、そんな自負すらありました。いや、増長していたと表現したほうが正しいでしょう。増長も増長、大増長です。

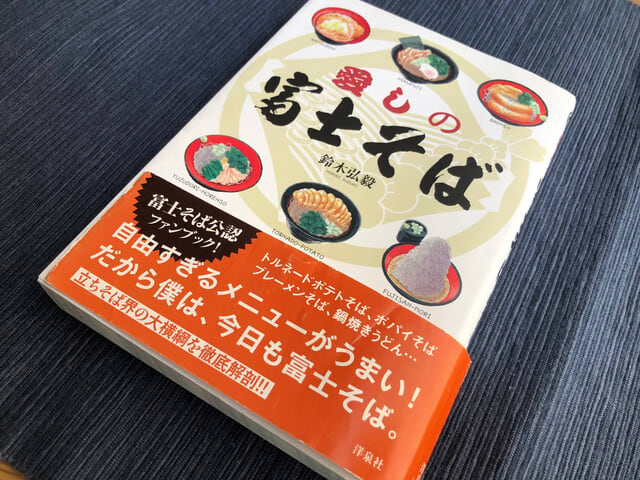

▲マニア必読の書『愛しの富士そば』

▲マニア必読の書『愛しの富士そば』

しかし、天狗の鼻は思いも寄らないかたちでポッキリとへし折られます。あれは忘れもしない2017年の冬、なんと洋泉社より富士そばの公認ファンブックが販売されたのです。その名も『愛しの富士そば』。ド直球すぎるタイトルです。その報をネットニュースで知ったとき、私は文字通り膝から崩れ落ちました。

本の帯には「自由すぎるメニューがうまい! 」の文字が……。

いや、そんなこと俺も知ってるよ! 3年前から発信してるよ! いまさらだし! 著者は誰だ⁉︎ ライターの鈴木弘毅だ! 誰それ、知らないし! ギギギギギギギギギッ

思考回路はショート寸前。もはや発狂寸前です。

じつは、鈴木弘毅さんは立ちそば界では名の知れたライター。『東西「駅そば」探訪』や『「駅そば」読本』『ご当地「駅そば」探訪』など、立ち食いそば・駅そばに関わる著書を数多く持っているのです。おまけに、富士そばを贔屓にしており、毎日通うほど入れこんでいるのだとか。しかしながら、立ち食いそばに無頓着だった私は知る由もありませんでした。

つまり、私が逆恨みに駆られたのは、無知ゆえの愚行。「井の中の蛙」とは、まさにこのこと。今となっては不勉強を恥じるばかりです。鈴木弘毅さんからすれば通り魔にあったようなものです。

富士そばファンブックの登場もさることながら、目次を読んでさらに衝撃を受けました。「栄光の陰に挫折あり―幻のメニュー・お蔵入りメニューを糧に」「密着!富士そば24時―終夜営業ならではの、七色の表情」「ちょいと一杯富士そばビール紀行」など、あらゆる角度から富士そばの魅力を掘り下げているではありませんか。これほど中身の詰まった富士そば本は、後にも先にもこの一冊だけ。そう直感させるのに充分なクオリティと説得力でした。

それゆえに私のショックは凄まじく、1ページめくるたびに劣等感に苛まれる始末。手に取ることさえままなりませんでした。結局、『愛しの富士そば』は購入早々、押し入れの奥に封印。気持ちを整理して、再び手に取れるまで1年ほどかかりました。

改めて読んでみると、これが面白い。本邦初公開の情報が満載で、むさぼるように読みました。なかでも第3章「富士そばの半世紀~千里の道も、4店舗から~」は、読みごたえ抜群。創業から現在までの足跡を追った内容で、富士そばの解像度が一気に上がります。なぜ、もっと早く読まなかったのか。自身のケチなプライドを呪いました。

今では『愛しの富士そば』は、私のバイブルのような存在です。富士そば関連の取材があるときは必ず読み返して、自身を奮い立たせています。もう10年近く富士そばを追いかけていますが、鈴木さんの富士そば愛にはまだまだ遠く及びません。

制作前夜⑥に続く

珍そばの記録はこちら▼

富士そば原理主義|深淵なる珍そば・奇そばの世界