行程

2022年1月10日(月) 曇り

佐野IC7:15===105km===9:10弘明寺

栃木と横浜の親類縁者への用足しもあり、佐野から横浜の弘明寺へ

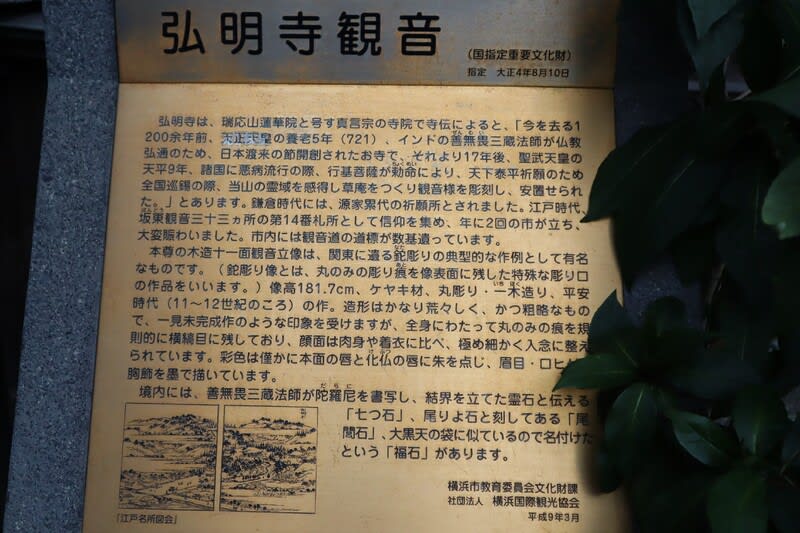

【14番札所 真言宗 瑞応山弘明寺(ずいおうざん ぐみょうじ)】弘明寺観音

・横浜市南区弘明寺町267

駅前の繁華街にあるお寺

駐車場を心配しながら行ったが狭いながらも3か所ある無料の駐車場に止められた

後ろに見えるのが本堂

仁王門

本堂の東側に駐車場があったが、北側の臨時駐車場に止めたので

坂を下って仁王門前に出る

東側の駐車場からは仁王門を潜らず本堂へ出られる

仁王門から階段を登ると最初の踊り場右に六地蔵

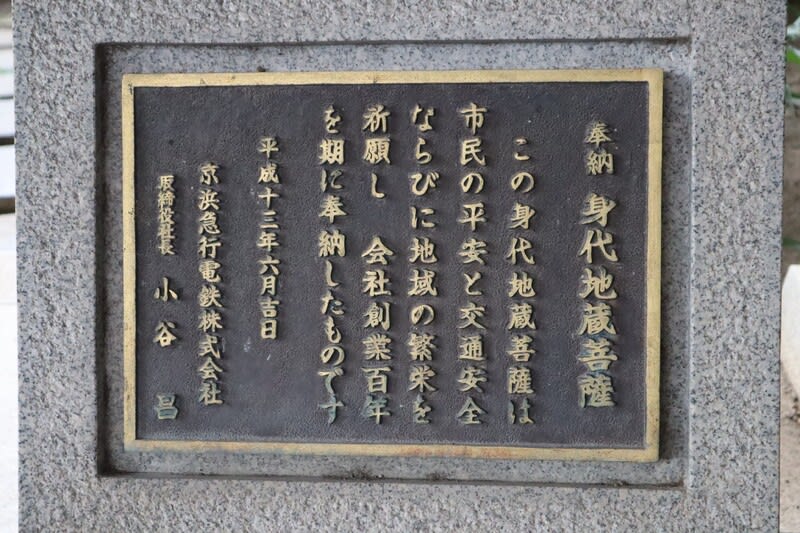

更に急な階段を登り次の踊り場左に身代地蔵がある

最寄りの駅、京浜急行電鉄会社設立100周年を記念して奉納された

身体の悪いところと同じ場所をさすり祈願することで癒してくれる

本殿(観音堂)

案内には本殿内に納経所があるとあったが、正面左に納経所があった

国の重要文化財に指定されている本尊の十一面観音は

本殿内陣に拝観料を払えば見られた様だが失念してしまった

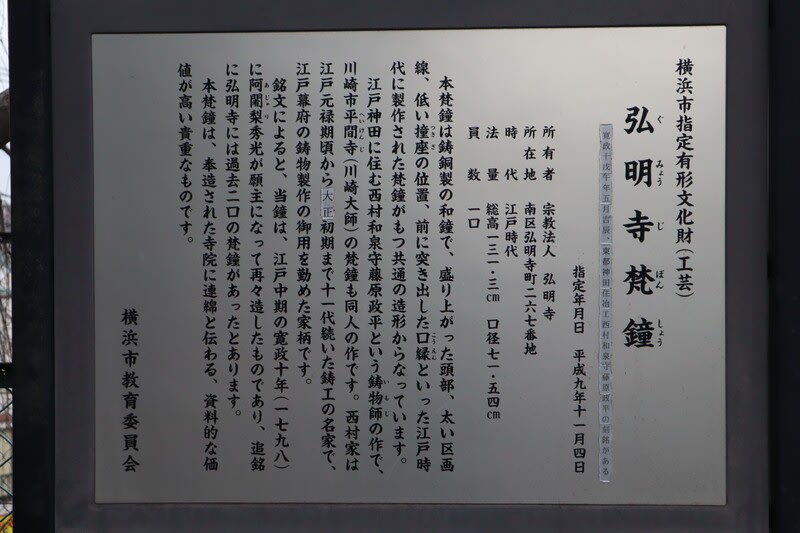

梵鐘

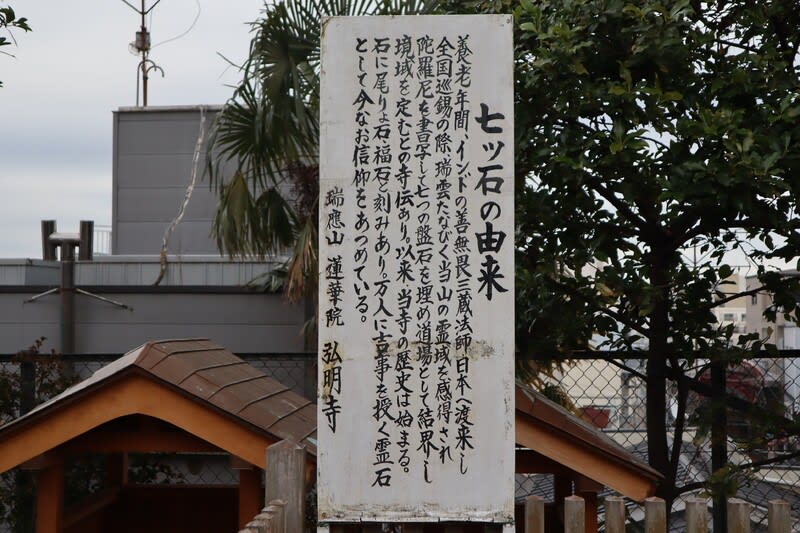

七ツ石

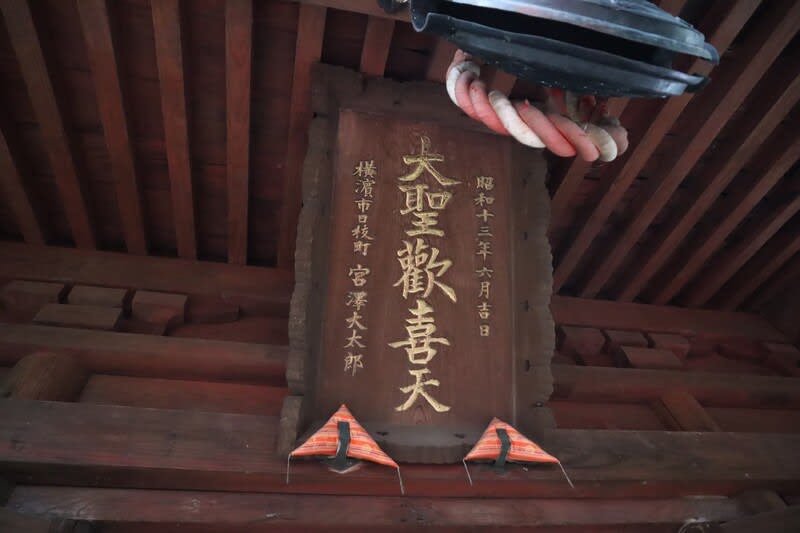

聖天堂

「弘仁9年(818年)、弘法大師が回国の際、この地に不思議な力を感じて、聖天(大聖歓喜天)を彫り安置し、一千座の護摩を焚いて庶民の幸福を祈願したとされる。」(弘明寺ホームページより)

やはり、弘法大師と役行者はどこにでも現れた様だ

大師堂

受付にアルバイト風の若い女性二人がいた

今は空いているがこれから厄除祈願で大勢参拝客が来るのだろうか?

納経所にも複数の僧侶がいた

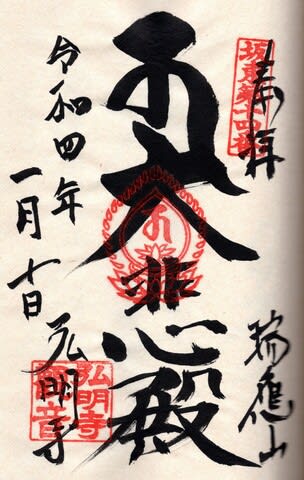

御朱印

中央に大きく「大悲殿」と書かかれている

これは、「大悲殿」の扁額に因むものの様だ

「山岡鉄舟の書、明治初年、弘明寺より金沢八景を回遊した時、書したもの。

大悲殿とは、人々の悩み苦しみを共に感じ歩む大悲の観世音菩薩を奉る寺の意。」

(弘明寺ホームページより)

13番札所浅草寺と14番札所弘明寺は武蔵国に属する

都心にあり混雑を避け参拝出来るか不安であったが案外空いていた

これで密となりそうな札所はクリアしたが

次に予定している常陸国21番札所日輪寺は八溝山8合目にあり

1~2月は冬期閉山

事前に調査しておけば12月中に行けたのに残念

御朱印は他所で貰えるようなので

別途、八溝山登山兼ねて再訪を考えたい

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

弘明寺ホームページから転写

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます