☆ 動画サイト:総理と祖父“改憲の原点” 岸時代の調査会肉声発見 投稿者 nnol2016

(クリックすれば、動画サイトに飛べます)

この番組の締めとして

木村草太氏がコメンテイターとして語られていた

「今の憲法に憎しみを持ってる方はそれを開放しないと、それから開放されないと、建設的な改憲論は永遠に不可能だ。これをまず自覚すべきだと思う。」

という言葉に共感しました。

転載元:キャオ@大阪トホホ団亡者戯 @tohohodan さんのツイート〔23:20 - 2016年2月25日 〕

憲法9条押し付け論が否定されたことにつき、

Moira

@sugi_moira さんがこんなツイート。

――大スクープ!

憲法改正の大義、立党理念総崩れの安倍自民党政権、

平和を目指す日本国憲法、9条は日本が提案、マッカーサー、米国、連合国の押し付けではないことが証明された。(音声)

https://twitter.com/12fuji28/status/702866990000508928 …〔19:51 - 2016年2月26日 〕――

「9条は、幣原元首相の提案の基づく」

というのは、

大分、前から主張されていたことで、

押し付け論の

頑強さの方が脅威です。

ちなみに、

日本共産党は、

マッカーサー提案説だったと思います。

この点への反省を

同党はしっかりやるべきではないでしょうか。

幣原元首相の提案によるという説は、

6時間に及ぶ憲法調査会の音声データーによって、

初めて明かされたわけではありません

(拙稿「憲法第9条に秘めた宰相、幣原喜重郎の思い 」参照。*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/e9eefabacb9fe1e249f46af7ded3b63f)。

庶民に親しまれる

データーという意味では、

次のような

漫画を通して訴えられていました。

転載元:盛田隆二*Morita Ryuji @product1954 さんのツイート〔15:42 - 2015年7月11日 〕

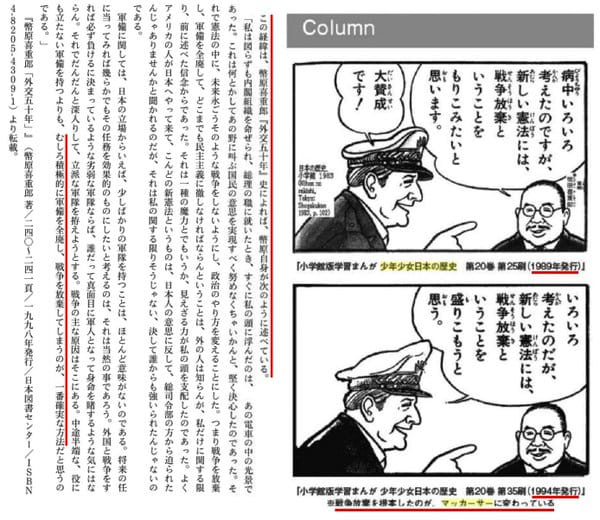

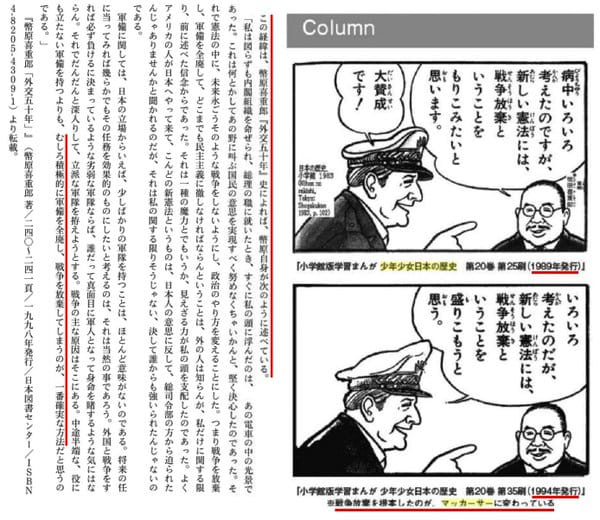

上掲、漫画は、

小学館『少年少女日本の歴史』に掲載されていたものです。

「幣原首相が、憲法に戦争放棄を盛り込むよう提案」

とあるのが1989年版。

1994年版では、

「マッカーサーが、戦争放棄を提案」

と歴史的事実を正反対に改訂されました。

盛田隆二さんによると、

『ドイツ人学者から見た日本国憲法』の執筆者、

シルヒトマン氏は、

これを厳しく批判している

とのことです

(下記〔資料〕参照)。

テレビの影響なんだろうか、

盛田さんが

上掲、

去年のツイートが一晩に100RTされて

びっくりされておられます。

我々が今ここで、

しっかり確認しておかねばならないのは、

憲法9条が

幣原元首相の発案であることよりも、

日本人に

支持された規範だという点です。

1946年5月27日「毎日新聞」の世論調査で、

「戦後の新憲法草案」が支持する85%に達するということです。

他方、反対13%です。

これを見ても、

現行日本国憲法が如何に歓迎されたか

明らかです。

また、

憲法9条は、

「必要70% 必要なし28%」

だとされてます。

押し付け論は、

この世論調査を見ても

根拠がありません

(ネオクラシカルな音楽愛好家 @NeoClassicalUSAさんのツイート〔18:32 - 2015年7月12日 〕参照 )。

ちなみに、

次の画像がそのデータを伝える

写真です。

ネオクラシカルな音楽愛好家さんは、

――@product1954 歴史修正主義者は「この調査は2000人の「有識者」が対象で一般国民の意見を反映したかは疑問だ」と吹聴してますが、調査対象は男女2000名の「有権者」で男性1738人(86.9%) 女性262人(13.1%) 〔11:35 - 2016年2月26日 〕――

だと、

データーの基になった

アンケート対象数にも触れられています。

思うに、

このデーターの何が

信頼に値する根拠になるかというと、

男女比です。

ものすごく差があるでしょ。

こんなものです、現実を反映すれば。

ついでの話になりますけど、

今の内閣支持率の

世論調査が

信頼できない根拠して、

「男女同数」

が前提となっている点を上げられます。

いい加減な調査だから、

かえって、

完璧を装うんです。

〔資料〕

「戦争と集団安全保障システム」

「世界から見た今の日本」(第33回)クラウス・シルヒトマンさん・文「歴史から見る日本の平和憲法(2)」

☆ 記事URL:http://www.magazine9.jp/kaigai/dai033/

多くの人々は、日本国憲法は押し付けられたものだと言います。しかし、私は、憲法、とりわけ9条は日本人のなかから生れたものだと思います。戦後、GHQは、憲法学者である鈴木安蔵(1904~1983)の下、憲法制定の準備・研究を目的として結成された憲法研究会による憲法草案をほぼ忠実に翻訳しました。当時の首相、幣原喜重郎(1872-1951)がマッカーサーと戦争の放棄について語り合ったことは有名な話です。アメリカ人は憲法を押し付けたのではなく、その誕生のための“助産婦”役を果たしたのです。

軍国主義的なプロイセンをモデルとした明治憲法は“日本的”であるとはいえません。むしろ今日の日本国憲法の方が、明治時代の自由民権運動におけるリベラリズムと啓蒙主義に基づいた“日本的”なものなのです。

第二次大戦直後、日本を「東洋のスイス」にするという試みは早々に挫折しました。世界各国が国連の集団安全保障システム構築のために必要な国家主権の制限について考え、実行する前に、冷戦が始まってしまったからです。朝鮮戦争は9条の理念の具現化を阻み、日本を再軍備に向かわせました。

戦後の東西ドイツも同様でした。西ドイツは――基本法前文が「ヨーロッパおよび世界の平和に貢献するため、国連に国家主権を移譲する」とうたっていながら――再軍備を開始し、国防省も創設しました。もし西ドイツが基本法24条に従い、再軍備に代わることとして、安全保障の全権を国連に委任していたならば、西ドイツは世界平和と国際安全保障における責任ある立場に立てたことでしょう。

戦争という手段を放棄するとうたった9条は、日本国民の名において世界の諸国民向けて発した提議だと私は思います。核時代においては、戦争が政治の延長にはなりえません。しかし、残念ながら、戦後60年のなかで9条に賛同する、あるいはそれを支える国は現れませんでした。ですから日本人――日本人だけでなく、私のような外国人も――が我慢の限界に来て「9条を変えよう」と思ったとしても、それは仕方がないのです。

ただ、この理想が100年後、200年後にどうなるのかを考えてみてください。哲学者エマヌエル・カントが『永遠の平和のために』を発表したのは1795年のことでした。それを思えば、戦後60年は人類の歴史において、ほんのわずかな期間に過ぎないのではないでしょうか。性急に9条を変える必要はないと思います。

9条とドイツ基本法24条

国連総会において9条という日本の提議を支持する国が必要です。それができるのはドイツ、あるいはオーストリア、スペイン、その他、国連に加盟するヨーロッパ諸国かもしれません。欧州諸国が同時に声を上げることが望ましいですが、最も相応しいのはドイツだと思います。というのも、ドイツ基本法24条は日本国憲法9条に通じるものだからです。

ドイツは、日本と同様、20世紀にいくつかの過ちと混乱を体験しました。ハーグ平和会議で「国際仲裁裁判所の設置」(拘束力のある国際司法制度)の是非に対する投票を行ったとき、米国、英国、フランス、イタリア、ロシア、ペルシャ、中国など、多くの国々が賛成票を投じました。当時の表決は全会一致でしたが、ドイツの皇帝、ヴィルヘルム2世は「私が信じるのは神と(私の)鋭利な剣だけだ」と述べ、反対したのです。皇帝そしてドイツのほとんどの政治家や知識人は、国際調停による平和的な紛争処理について理解しようとはしませんでした。ハーグ平和会議はドイツと、ドイツに追従したオーストリア=ハンガリー帝国、トルコ、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニアというわずか6カ国の反対で頓挫しました。

そのとき日本は棄権しました。欧州の対立に巻き込まれたくなかったからですが、原則として国際調停には賛成だったのです。賛成した国々、外交官、国際法学者、平和運動家らは1915年に第3回ハーグ平和会議を開き、今度は多数決で国際調停による紛争解決システムの構築を採決しようとしました。しかし、1914年の第一次世界大戦で実現ができませんでした。

第一次大戦後、敗戦国となったドイツは、戦争の原因をつくった自国の責任およびハーグ会議の挫折について深く考えることはありませんでした。そこにヒトラーが付け込んだのです。当時、私たちドイツ人が戦争の原因を認識していれば、歴史の流れは変わっていたでしょう。ドイツは2つの世界大戦の原因をつくったのです。第二次大戦後、ようやく西ドイツは憲法において過去と決別し、新たなスタートを切りました。

国連憲章106条の役割を見直す

私はドイツ世界連邦協会の議長として、政治家や政党、国際法学者たちと書簡を交わし、憲法9条の提議に対する彼らの意見を求めました。

「ドイツ基本法24条に規定された国連安保理への国家主権の委譲についてどう考えますか?」

この質問に対する、当時、まだ首相になる前のヘルムート・コール氏の返事は次のようなものです。

「国連が緊張緩和、そして平和を広める機関になることが西側陣営の願いでしたが、国連が東側陣営や過激な発展途上国の利害により機能停止に陥っている間は不可能だといわざるをえません。このような状態が続く限り、国連が平和機関、さらには世界政府になることは考えられないのです」

回答のすべては、原則として、国連安保理への国家主権の委譲に賛成するものでしたが、元西ドイツ首相のウイリー・ブラントはこう書いています。

「基本法24条は集団安全保障のために国家主権を放棄することの法的根拠となっています。世界平和に貢献するという基本法の観点からみれば、ヨーロッパならびに世界の集団安全保障システムのために政治ブロックをつくるようなことは拒否しなければなりません。最も重要なのは、戦争を放棄する準備がある国家にとって、安全保障の空白が生れないよう、各国がまとまって行動を起こすことです」

そのための鍵は国連憲章106条にあると思います。武力の抑止による平和から非武装の平和へと移行する際に、安保理常任理事国が軍事的な行動を起こす国が現れないよう監視する。ちなみに106条は、常任理事国5カ国に対しても――ときおりアメリカが、それを許されているかのように考え、振舞いますが―勝手な行動を許していません。

現在のドイツ、そして他のヨーロッパの国々が戦争を放棄するという9条の提議を支持すれば、日本国内の改憲の動きを抑止できるはずです。

平和に関する学問はドイツの政党に大きな影響を与えています。カントは『永遠の平和のために』で“la paix perpetuelle”(永遠の平和のための絶え間ない努力)について言及しました。カントによれば、どんな国のどんな国民であっても、理性を身につければ平和への到達は可能なのです。平和への努力はドイツ政界にも見られます。正しい決定にいたるまでには、ときに長い時間がかかりますが、それこそが政治の領分なのです。

(クリックすれば、動画サイトに飛べます)

この番組の締めとして

木村草太氏がコメンテイターとして語られていた

「今の憲法に憎しみを持ってる方はそれを開放しないと、それから開放されないと、建設的な改憲論は永遠に不可能だ。これをまず自覚すべきだと思う。」

という言葉に共感しました。

転載元:キャオ@大阪トホホ団亡者戯 @tohohodan さんのツイート〔23:20 - 2016年2月25日 〕

憲法9条押し付け論が否定されたことにつき、

Moira

@sugi_moira さんがこんなツイート。

――大スクープ!

憲法改正の大義、立党理念総崩れの安倍自民党政権、

平和を目指す日本国憲法、9条は日本が提案、マッカーサー、米国、連合国の押し付けではないことが証明された。(音声)

https://twitter.com/12fuji28/status/702866990000508928 …〔19:51 - 2016年2月26日 〕――

「9条は、幣原元首相の提案の基づく」

というのは、

大分、前から主張されていたことで、

押し付け論の

頑強さの方が脅威です。

ちなみに、

日本共産党は、

マッカーサー提案説だったと思います。

この点への反省を

同党はしっかりやるべきではないでしょうか。

幣原元首相の提案によるという説は、

6時間に及ぶ憲法調査会の音声データーによって、

初めて明かされたわけではありません

(拙稿「憲法第9条に秘めた宰相、幣原喜重郎の思い 」参照。*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/e9eefabacb9fe1e249f46af7ded3b63f)。

庶民に親しまれる

データーという意味では、

次のような

漫画を通して訴えられていました。

転載元:盛田隆二*Morita Ryuji @product1954 さんのツイート〔15:42 - 2015年7月11日 〕

上掲、漫画は、

小学館『少年少女日本の歴史』に掲載されていたものです。

「幣原首相が、憲法に戦争放棄を盛り込むよう提案」

とあるのが1989年版。

1994年版では、

「マッカーサーが、戦争放棄を提案」

と歴史的事実を正反対に改訂されました。

盛田隆二さんによると、

『ドイツ人学者から見た日本国憲法』の執筆者、

シルヒトマン氏は、

これを厳しく批判している

とのことです

(下記〔資料〕参照)。

テレビの影響なんだろうか、

盛田さんが

上掲、

去年のツイートが一晩に100RTされて

びっくりされておられます。

我々が今ここで、

しっかり確認しておかねばならないのは、

憲法9条が

幣原元首相の発案であることよりも、

日本人に

支持された規範だという点です。

1946年5月27日「毎日新聞」の世論調査で、

「戦後の新憲法草案」が支持する85%に達するということです。

他方、反対13%です。

これを見ても、

現行日本国憲法が如何に歓迎されたか

明らかです。

また、

憲法9条は、

「必要70% 必要なし28%」

だとされてます。

押し付け論は、

この世論調査を見ても

根拠がありません

(ネオクラシカルな音楽愛好家 @NeoClassicalUSAさんのツイート〔18:32 - 2015年7月12日 〕参照 )。

ちなみに、

次の画像がそのデータを伝える

写真です。

ネオクラシカルな音楽愛好家さんは、

――@product1954 歴史修正主義者は「この調査は2000人の「有識者」が対象で一般国民の意見を反映したかは疑問だ」と吹聴してますが、調査対象は男女2000名の「有権者」で男性1738人(86.9%) 女性262人(13.1%) 〔11:35 - 2016年2月26日 〕――

だと、

データーの基になった

アンケート対象数にも触れられています。

思うに、

このデーターの何が

信頼に値する根拠になるかというと、

男女比です。

ものすごく差があるでしょ。

こんなものです、現実を反映すれば。

ついでの話になりますけど、

今の内閣支持率の

世論調査が

信頼できない根拠して、

「男女同数」

が前提となっている点を上げられます。

いい加減な調査だから、

かえって、

完璧を装うんです。

〔資料〕

「戦争と集団安全保障システム」

「世界から見た今の日本」(第33回)クラウス・シルヒトマンさん・文「歴史から見る日本の平和憲法(2)」

☆ 記事URL:http://www.magazine9.jp/kaigai/dai033/

多くの人々は、日本国憲法は押し付けられたものだと言います。しかし、私は、憲法、とりわけ9条は日本人のなかから生れたものだと思います。戦後、GHQは、憲法学者である鈴木安蔵(1904~1983)の下、憲法制定の準備・研究を目的として結成された憲法研究会による憲法草案をほぼ忠実に翻訳しました。当時の首相、幣原喜重郎(1872-1951)がマッカーサーと戦争の放棄について語り合ったことは有名な話です。アメリカ人は憲法を押し付けたのではなく、その誕生のための“助産婦”役を果たしたのです。

軍国主義的なプロイセンをモデルとした明治憲法は“日本的”であるとはいえません。むしろ今日の日本国憲法の方が、明治時代の自由民権運動におけるリベラリズムと啓蒙主義に基づいた“日本的”なものなのです。

第二次大戦直後、日本を「東洋のスイス」にするという試みは早々に挫折しました。世界各国が国連の集団安全保障システム構築のために必要な国家主権の制限について考え、実行する前に、冷戦が始まってしまったからです。朝鮮戦争は9条の理念の具現化を阻み、日本を再軍備に向かわせました。

戦後の東西ドイツも同様でした。西ドイツは――基本法前文が「ヨーロッパおよび世界の平和に貢献するため、国連に国家主権を移譲する」とうたっていながら――再軍備を開始し、国防省も創設しました。もし西ドイツが基本法24条に従い、再軍備に代わることとして、安全保障の全権を国連に委任していたならば、西ドイツは世界平和と国際安全保障における責任ある立場に立てたことでしょう。

戦争という手段を放棄するとうたった9条は、日本国民の名において世界の諸国民向けて発した提議だと私は思います。核時代においては、戦争が政治の延長にはなりえません。しかし、残念ながら、戦後60年のなかで9条に賛同する、あるいはそれを支える国は現れませんでした。ですから日本人――日本人だけでなく、私のような外国人も――が我慢の限界に来て「9条を変えよう」と思ったとしても、それは仕方がないのです。

ただ、この理想が100年後、200年後にどうなるのかを考えてみてください。哲学者エマヌエル・カントが『永遠の平和のために』を発表したのは1795年のことでした。それを思えば、戦後60年は人類の歴史において、ほんのわずかな期間に過ぎないのではないでしょうか。性急に9条を変える必要はないと思います。

9条とドイツ基本法24条

国連総会において9条という日本の提議を支持する国が必要です。それができるのはドイツ、あるいはオーストリア、スペイン、その他、国連に加盟するヨーロッパ諸国かもしれません。欧州諸国が同時に声を上げることが望ましいですが、最も相応しいのはドイツだと思います。というのも、ドイツ基本法24条は日本国憲法9条に通じるものだからです。

ドイツは、日本と同様、20世紀にいくつかの過ちと混乱を体験しました。ハーグ平和会議で「国際仲裁裁判所の設置」(拘束力のある国際司法制度)の是非に対する投票を行ったとき、米国、英国、フランス、イタリア、ロシア、ペルシャ、中国など、多くの国々が賛成票を投じました。当時の表決は全会一致でしたが、ドイツの皇帝、ヴィルヘルム2世は「私が信じるのは神と(私の)鋭利な剣だけだ」と述べ、反対したのです。皇帝そしてドイツのほとんどの政治家や知識人は、国際調停による平和的な紛争処理について理解しようとはしませんでした。ハーグ平和会議はドイツと、ドイツに追従したオーストリア=ハンガリー帝国、トルコ、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニアというわずか6カ国の反対で頓挫しました。

そのとき日本は棄権しました。欧州の対立に巻き込まれたくなかったからですが、原則として国際調停には賛成だったのです。賛成した国々、外交官、国際法学者、平和運動家らは1915年に第3回ハーグ平和会議を開き、今度は多数決で国際調停による紛争解決システムの構築を採決しようとしました。しかし、1914年の第一次世界大戦で実現ができませんでした。

第一次大戦後、敗戦国となったドイツは、戦争の原因をつくった自国の責任およびハーグ会議の挫折について深く考えることはありませんでした。そこにヒトラーが付け込んだのです。当時、私たちドイツ人が戦争の原因を認識していれば、歴史の流れは変わっていたでしょう。ドイツは2つの世界大戦の原因をつくったのです。第二次大戦後、ようやく西ドイツは憲法において過去と決別し、新たなスタートを切りました。

国連憲章106条の役割を見直す

私はドイツ世界連邦協会の議長として、政治家や政党、国際法学者たちと書簡を交わし、憲法9条の提議に対する彼らの意見を求めました。

「ドイツ基本法24条に規定された国連安保理への国家主権の委譲についてどう考えますか?」

この質問に対する、当時、まだ首相になる前のヘルムート・コール氏の返事は次のようなものです。

「国連が緊張緩和、そして平和を広める機関になることが西側陣営の願いでしたが、国連が東側陣営や過激な発展途上国の利害により機能停止に陥っている間は不可能だといわざるをえません。このような状態が続く限り、国連が平和機関、さらには世界政府になることは考えられないのです」

回答のすべては、原則として、国連安保理への国家主権の委譲に賛成するものでしたが、元西ドイツ首相のウイリー・ブラントはこう書いています。

「基本法24条は集団安全保障のために国家主権を放棄することの法的根拠となっています。世界平和に貢献するという基本法の観点からみれば、ヨーロッパならびに世界の集団安全保障システムのために政治ブロックをつくるようなことは拒否しなければなりません。最も重要なのは、戦争を放棄する準備がある国家にとって、安全保障の空白が生れないよう、各国がまとまって行動を起こすことです」

そのための鍵は国連憲章106条にあると思います。武力の抑止による平和から非武装の平和へと移行する際に、安保理常任理事国が軍事的な行動を起こす国が現れないよう監視する。ちなみに106条は、常任理事国5カ国に対しても――ときおりアメリカが、それを許されているかのように考え、振舞いますが―勝手な行動を許していません。

現在のドイツ、そして他のヨーロッパの国々が戦争を放棄するという9条の提議を支持すれば、日本国内の改憲の動きを抑止できるはずです。

平和に関する学問はドイツの政党に大きな影響を与えています。カントは『永遠の平和のために』で“la paix perpetuelle”(永遠の平和のための絶え間ない努力)について言及しました。カントによれば、どんな国のどんな国民であっても、理性を身につければ平和への到達は可能なのです。平和への努力はドイツ政界にも見られます。正しい決定にいたるまでには、ときに長い時間がかかりますが、それこそが政治の領分なのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます