南十字星共和国

(令和二年2月11日)

紙面・画面は、新型コロナウィルス感染で満ちている。そのせいで、巷もマスクで満ちている。たまたま花粉症が始まる時期と重なっていたので、薬局には、大量に在庫があり、望む人には十分いきわたっているだろう。もし、マスクが感染拡大防止に効果があるのなら、良かったねーニッポン、花粉症大国になっていて。

ところで、私は、マスクのうち、黒マスクが少し苦手である。どうしても“カラス天狗”や“ハロウィン”に見えてしまい、この病気を茶化しているような、「疫病を正しく恐れているのか?」と聞きたい気分になる。皆さまも、巷でマスクをしている人が大量に倒れていて、トリアージ的に同じなら、何となくハロウィンくんの救助は後回しにするのではなかろうか。それゆえ、“猫と和解せよ書店”で、例によって

【がぶ】「痛てーぇ!」

と銀地の洗礼を受け、指に血を滲ませているハロウィンくんがいても「猫からの感染症に、黒マスクは効き目ないんだろうね~」と静かに眺めている。

(17世紀、ペスト防止マスク)

その“猫わか書店”で見つけた本に「南十字星共和国」(2016年 白水社)という短編集がある。作者のブレリィ・ブリューソフ(1873-1924年)はロシアの作家で、表題作「南十字星共和国」は、世界初のSF小説かもしれない。しかも、テーマがパンデミクスによる文明崩壊である。ストーリーは以下

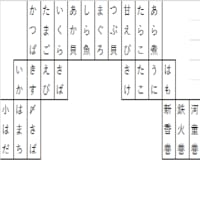

南極大陸の鉱山連合が独立を宣言し「南十字星共和国」が建国された。豊富な地下資源、最先端技術、高度な分業、それに円滑な官僚機構とそれを担保する民主的な政治システム。その人工国家は、争いさえも超克した、人類英知が結晶したユートピアであった。

しかし、ある日そこに「自己撞着病」(=自己矛盾病)という病気が発生する。それは“自己の考える事と矛盾した行動を行ってしまう”という病である。

最初はささいな症状であった。右へ行こうとしてなぜか左に曲がってしまう、帽子を脱ごうとして手が逆に深々と帽子をかぶる、料金を受け取る店員が、なぜか客に金を渡してしまうなど。しかし、強烈な伝染病であったその病気は、ほどなく深刻化する。警察が交通を遮断したり、看護婦が毒を盛ったり、機械や車のオペレーターは暴走しはじめる。誠実で利他的であればあるほど不実で利己的になり、また、生存の基本的な部分、つまり絶対に利己的でなければならない部分で不必要に利他的となり、意味なく死ぬ者が続出するなど。社会は縦の方向からも横の方向からも崩壊していく。

健常者は、感染の拡大を防ごうと必死に努力し、英雄的に奮闘する。しかし、奮闘努力の甲斐もなく、感染は止められない。しまいに人々は流言飛語の中、安全地帯を探し求め、特定の地域に殺到する。当然、殺到するだけ感染は蔓延し、南十字星共和国は破壊と混乱と殺戮の中に音をたて崩れていく。

最後は、外国の飛行機が上空から、崩壊した元南十字星共和国の取材を行っているシーンとなる。そして取材は、そんな状況下でもまだ生きている人があり、ゼロ以下の局面からの再建を始めているようだという簡潔な報告で終わる。

はじめて「南十字星共和国」を読んだ時、ブリューソフは、パンデミクスを比喩にソビエトを揶揄した小説を書いたのかと思ったが、そんなことでは全くなく、むしろ真逆であった。まずこの小説の執筆時期は1904年であり、本物のパンデミクスの14年前である。

・

第一次世界大戦は1914年に人の手で始まり1918年に終った。終わらせたのは人の手ではない。“Spanish Flu”というある意味で神の手だ。ただ、この神の仲裁の凄まじきこと、高熱・衰弱・ショック・多臓器不全などの御業により、およそ一年あまりで約5000万~1億人の魂を天に召喚した。第一次大戦の死者数が2500万人であることから鑑みれば、この数値は「うわー!!戦争どころじゃないぞ」と交戦各国を強制的に和平テーブルに座らせたことは疑うべくもない。

“Spanish Flu”は日本では”スペイン風邪“というわりと呑気な呼称だが、近・現代初のパンデミクスであり、人類史の最大の事件の一つである(実際、死者数で言えば、スペイン風邪は第二次大戦の死者数と互角かそれ以上である)。

その特徴は、若く壮健な人間もコロリと死んでしまうところにある。このコロリの原因候補として、サイトカイン・ストームというものがあげられている。

サイトカインは、免疫細胞から放出される生理活性物質の一種であり、色々な種類があるが、体に炎症を起こさせ病因と戦うもの、体の炎症を静めるものに大別され、サイトカイン・ストームとは、免疫機構が暴走し、サイトカインを大量放出し、病因だけでなく、自己も攻撃しはじめる現象である。概念は全く違うが、重症アレルギーやアナフィラキシーショックと似ている。つまり体内での強烈な自己矛盾で自己崩壊していくのである。

・

ブリューソフが描いた世界は、一見、完璧な体系であろうと、それが、閉じた系であるなら、自己矛盾すれば元の木阿弥ということを示唆していて興味深い。

ところで、ブリューソフは、ロシア象徴主義の代表的作家だそうである。象徴主義とは、事実を単なる現実の一側面として捉えず、何かの象徴や暗喩や兆しとして捉え、事実の彼方の超越的な世界を求めていくということらしい。つまり、見たまま、聞いたまま、説明されたままじゃ、絶対に満足しないぞということなのだが、事実、ブリューソフは批評家でもなければ空想家でもなく、強烈な実践者であった。ロシアで1917年に2月革命がおこり、ケレンスキー内閣が成立した際、彼はその総花的で、理想的、付和雷同的な施策に断固反対し、矛盾は全て根本から破壊し尽くすべきだとして、ボルシェビキに参加し、1918年のソビエト連邦成立後は幹部にまでなっている。ばりばり革命人であった。そんな人の書いた小説だったなんて、なんかこえ~。

・

さて、今回の新型コロナで我々は、当面、二つの自己撞着病(自己矛盾病)を注視すべきなのだろう。

一つ目はもちろん免疫・生理的な危機で、最も注視すべきは、サイトカイン・ストームである。現在、世界の研究者たちが必死に、その可能性を探り、誰がどれをどのくらい恐れるべきなのかを解明しようとしている。しかし、正しく恐れることは実は大変難しい。当然ながら、判断の正しさは、情報の確かさと比例する。

そこで二つ目となるのは社会・管理的な危機である。いくら正確で精度の高い情報が発信されようが、社会の媒体・媒介たる官僚やメディアに自己撞着病(例えば忖度病)が蔓延していては何にもならない、というか危険である。もちろん、情報の受け手もうがった目で情報を受け取れば、正しい判断ができる可能性はすさまじく減る。

そういった面では、黒マスクが似合う、カラス天狗のような宰相は、桜を見るだのなんだので、いたずらに社会の相互信用を低下させた。やらんでいいことをしたのだ。

一方、隣国の宰相である大天狗さまは、やってはいけないことをやり、大しくじりを重ねている。米国、香港、台湾と立て続けに負け(一帯一路も早く負けろ)、今、国内では人民から強烈なしっぺ返しを受けている。

カラス天狗は浅知恵の化身で、大天狗は大罪の化身であるという、伝説に見合った正体がどんどん露わになっていく。この流行が収まったなら、日頃から、お上に正しく文句をいう事は、実は自分の身を守ることに他ならないということに改めて肝に命じるべきだろう。

他にも、国際水平分業が唯一の生き残る路だと唱えて、せっせと物流・商流を他所様に頼った産業界の方々、自己撞着病って怖いですね~、祟りってやつですね~。

さて、では、この祟りの中でせめて救いに近いのは何だろうか?そうだな、この病気の下では、ナショナリズムによる喧嘩など起こりようがないという事ぐらいかもしれない。本当は、第一次世界大戦で学んでいるはずだったのだが・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます