雪がちらつく日になりました。

祖父母を連れて旧村松町にある別所虚空蔵尊(祭礼2/12・13)にお参りにいってきました。

昔からよく分りませんがお参りに連れられた記憶があります。

近辺の暇なオババたちは「コクゾさまお参りに行ごれや!」などと言いつつオババの小集団がぞろぞろやってきます。

山あいにある静かな集落にある普段は無住のお堂ですが、この2日間は露店が立ち並びどこからか湧いたように人がぞろぞろ出てきます。

このあたり昔は十全村といわれ、漬物用巾着ナスの在来品種「十全ナス」で有名な集落です。

12日は夜がメインなのですが老人2名を連れて階段で転ばれたりするといけないので、昼間におまいりです。

13日の昼過ぎからは大般若転読の法要があるようです。

そんなこんなでまだ境内では準備中といった感じです。

伝説では会津柳津の虚空蔵尊と同じ木で彫られたことから、兄弟?なんだとか。

兄弟と言われるとどっちが兄でどっちが弟なのか?となりますが、こちら別所のほうが兄さんらしいです。。。どうでもいいか。

ここ数年雪灯篭を作って12日夜のお参りには幻想的な雰囲気を作っていたようですが、今年は雪が何にもないので急遽、竹の中に湿らせた川砂を入れてこれを代わりにするようです。

今年は村松市街から4kmの道のりに灯篭の明かりを入れてやる予定のようです。

いやぁ、夜見れないのが残念。

お堂自体は結構大きなものです。

越後四箇道場の1つ曹洞宗慈光寺の境内飛地ということで昔から奉祀されてきました。

まだ12日午前中ですが、早くも人がやってきます。

明かしを付けて、手を合わせる人が続きます。

ここの本尊である虚空蔵菩薩は12年に一度だけ丑年のご開帳です。

普段の年は前立ちの小さなご本尊です。

一度その時に来たことがありましたが、剣を持った勇ましいどっしり肉体派といった感じの虚空蔵様でした。(1m近くあったような記憶ですが)

オババたちがに人気スポット「おびんずるさま」に触れていました。

「やーんや、寒ーめなるど、ばっが足がやめでやめで。足さわっでご利益もろわねばねぇな」とスキンシップ。

おびんずるさまの像と体の気になる箇所を交互に撫でて治してもらおうという信仰です。

それにしても頭を触ったあなた!頭巾を被せないと寒そうです。

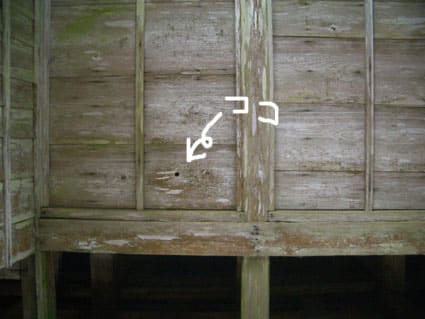

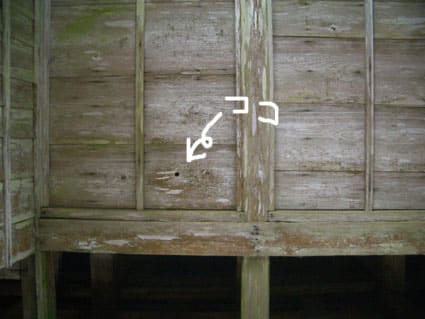

ワタクシも何かで読んだ気がしますが、知る人ぞ知るここの信仰の1つにご開帳のない年のお参りの仕方があります。

お堂の横を廻って、ちょうどお堂の真裏にたどり着きます。

すると・・・。

丁度本堂の秘仏が安置されているあたりの壁に、なぜか直径2cmほど(人差し指が入るくらい)の穴が開いています。。。

↑拡大写真

このお堂の真裏は実際に拝殿でお参りするより、秘仏であるコクゾウ様により近い位置になります。

という最短距離で開帳のない年はこの穴から願い事をコクゾウ様に聞いてもらうんだそうです。

と、何かの記事で読みました。

でも実際ワタクシも裏に廻っている人を見たことがないので、知っている人はわずかかもしれません。

(気になって、覗いて見ましたがやはり真っ暗でした。)

王様の耳はロバの耳!と言うのを忘れました。

祖父母を連れて旧村松町にある別所虚空蔵尊(祭礼2/12・13)にお参りにいってきました。

昔からよく分りませんがお参りに連れられた記憶があります。

近辺の暇なオババたちは「コクゾさまお参りに行ごれや!」などと言いつつオババの小集団がぞろぞろやってきます。

山あいにある静かな集落にある普段は無住のお堂ですが、この2日間は露店が立ち並びどこからか湧いたように人がぞろぞろ出てきます。

このあたり昔は十全村といわれ、漬物用巾着ナスの在来品種「十全ナス」で有名な集落です。

12日は夜がメインなのですが老人2名を連れて階段で転ばれたりするといけないので、昼間におまいりです。

13日の昼過ぎからは大般若転読の法要があるようです。

そんなこんなでまだ境内では準備中といった感じです。

伝説では会津柳津の虚空蔵尊と同じ木で彫られたことから、兄弟?なんだとか。

兄弟と言われるとどっちが兄でどっちが弟なのか?となりますが、こちら別所のほうが兄さんらしいです。。。どうでもいいか。

ここ数年雪灯篭を作って12日夜のお参りには幻想的な雰囲気を作っていたようですが、今年は雪が何にもないので急遽、竹の中に湿らせた川砂を入れてこれを代わりにするようです。

今年は村松市街から4kmの道のりに灯篭の明かりを入れてやる予定のようです。

いやぁ、夜見れないのが残念。

お堂自体は結構大きなものです。

越後四箇道場の1つ曹洞宗慈光寺の境内飛地ということで昔から奉祀されてきました。

まだ12日午前中ですが、早くも人がやってきます。

明かしを付けて、手を合わせる人が続きます。

ここの本尊である虚空蔵菩薩は12年に一度だけ丑年のご開帳です。

普段の年は前立ちの小さなご本尊です。

一度その時に来たことがありましたが、剣を持った勇ましいどっしり肉体派といった感じの虚空蔵様でした。(1m近くあったような記憶ですが)

オババたちがに人気スポット「おびんずるさま」に触れていました。

「やーんや、寒ーめなるど、ばっが足がやめでやめで。足さわっでご利益もろわねばねぇな」とスキンシップ。

おびんずるさまの像と体の気になる箇所を交互に撫でて治してもらおうという信仰です。

それにしても頭を触ったあなた!頭巾を被せないと寒そうです。

ワタクシも何かで読んだ気がしますが、知る人ぞ知るここの信仰の1つにご開帳のない年のお参りの仕方があります。

お堂の横を廻って、ちょうどお堂の真裏にたどり着きます。

すると・・・。

丁度本堂の秘仏が安置されているあたりの壁に、なぜか直径2cmほど(人差し指が入るくらい)の穴が開いています。。。

↑拡大写真

このお堂の真裏は実際に拝殿でお参りするより、秘仏であるコクゾウ様により近い位置になります。

という最短距離で開帳のない年はこの穴から願い事をコクゾウ様に聞いてもらうんだそうです。

と、何かの記事で読みました。

でも実際ワタクシも裏に廻っている人を見たことがないので、知っている人はわずかかもしれません。

(気になって、覗いて見ましたがやはり真っ暗でした。)

王様の耳はロバの耳!と言うのを忘れました。

こちらに詳しく書かれてました↓

http://www.cnet-ta.ne.jp/p/pddlib/photo/uenokoen/pindola.htm

http://www.zen-temple.com/zatugaku/binzuru/binzurutop.html

他の仏さんたちと一緒にお堂の奥のほうではなく入り口や廊下に置かれているのには諸説があるようです。

また体の色が赤いのは飲酒していたから、とか・・・。

でもほんとはビンズル尊者はインドの人ですから赤系の肌の色だったんだと思います。

愛嬌のあるおびんずるさま、いろんなところに居ますのでぜひぜひチェックしてみてください。

禅宗ではお釈迦さんを仏祖としてますのでその法を伝えた弟子である十六羅漢(ビンズル尊者は16人の弟子の一人です)も一緒にお祀りされるのだと思います、きっと。

確信はないですが、おそらくそうではないか?と思います。