横浜文芸音楽協会会長モリソン氏からの思いがけないプレゼントにヴィンセント氏は驚きを隠せない様子だったが、やがて観衆からの温かな拍手に促されるように演壇に向かい、感謝の言葉を述べ始めた。

§

会長、そして紳士淑女諸君、今宵ここにおられる友人の皆さんは私をよくご存じで、私が人前で話すのが苦手ということが分かっていらっしゃいますから、そのような欠点を大目に見てくださると信じております。

もし私が、我が敬愛する会長のようにスピーチの才能に恵まれていたならば、ご自身の、また協会代表としてのすべての親切なお言葉と励ましに対する、心からの感謝を適切にお伝え出来るに違いありません。

§

正直なところ、今いただいたお言葉に自分が値するとは到底思えません。

協会のために何か貢献できたとしても、それは自分の役割を果たしたにすぎません。

わずかながらでも私が協会のために成し遂げることができていたとしたら、それは親切で思いやりがあり、勇気づけてくれる会長たちと知り合い、骨身を惜しまぬ紳士淑女からなる委員会という後ろ盾を得た幸運に恵まれたためにほかありません。

§

委員会の現在および今後のメンバーのために、お別れにあたり私から最後のお願いをさせていただけますでしょうか。

それは皆様が隔週の会合に参加されることにより、その方々を温かくサポートしていただくこと、その方々の活動全般を支持して下さること、特に新たな才能発掘に努める音楽委員会をサポートしてくださることです。

§

この素晴らしい贈り物については、何らふさわしい言葉を見つけることができません。

この気持ちをどのように表してよいものでしょうか。

皆様のお気持ち、ご親切は身に余ります。

申し上げるまでもなく最高に感謝しております。

このプレゼントを見るたび、このホールで協会の活動に費やしたたくさんの楽しい幸福な時間を、昨日のことのように思い出すことでしょう。

§

会長、お別れを告げるにあたり、横浜文芸音楽協会委員会の繁栄が続き、来年も、またその後も、皆様の努力が成功によって報いられることを信じております。

紳士淑女の皆様、決して皆様方を忘れることはありません。

皆様もまた私のことを覚えていてくださるよう願っております。(大喝采)

§

プログラム第二部の演奏は、ビージュ・オーケストラの選曲によるスタントン作“パキータ”から始まった。

1曲目の演奏が終わったところで、オーケストラを代表して古株のメンバーであるC. H. ソーン氏がヴィンセント氏に歩み寄り、指揮者として貢献してくれたことへの感謝のしるしを受け取ってほしいと伝えた。

§

それはアイリスの模様が描かれた銀製の花器で、二つぞろいでベルベットが敷かれたケースに収められていた。

ケースの蓋の内側には銘板がついており、そこには次のように刻まれていた。

§

カール・ヴィンセント閣下、指揮者として奉仕してくださったことへの感謝を込めて

ビージュ・オーケストラメンバーより

1909年12月22日

§

ソーン氏は簡潔に言葉を選んで次のように述べた。

§

オーケストラにとって、ヴィンセント氏の指揮のもとに集う喜びを享受する機会はこれが最後となります。

メンバー達からは、私たちが別れを惜しむと同時に、1907年の春以来、指揮者を務めてくれたことへの感謝を表してほしいといわれています。

ヴィンセント氏はオーケストラを指導して上達させただけでなく、様々な楽器のパートの編曲という膨大な作業を担ってくれました。

それゆえ、メンバー全員からの尊敬と感謝のしるしとして、また今後の成功への願いを込めてプレゼントをお受け取り願う次第です。(喝采)

§

ヴィンセント氏は、再び心からの感謝を表した。

§

今宵、出演者の方々が何かをしようとしているようでしたが、何なのかは皆目見当がつきませんでした。(笑)

ソーン氏の心のこもった言葉と、オーケストラメンバーの寛大なる思いのこもったすばらしいプレゼントに心から感謝致します。

皆さんが知るように、私がビージュのために行ったことはわずかにすぎないのに、十分すぎるほどに報いて頂きました。

§

私は常に皆さんの興味をひきだすことを目標としてきました。

私の望みは、もし可能であれば、横浜のためにオーケストラを編成することであり、自分があと1、2年とどまることができたら、ここに信頼に値するオーケストラをつくることができただろうと思います。

§

これまで素晴らしい協力者が活動をささえてくださいました。

彼らの継続的なサポートがあればこそ、フルオーケストラの編成を目指して、あと2、3年というところまでこぎつけられたのです。

§

しかしながら私は実現への希望を失ってはいません。

ビージュのメンバーの活動に興味を抱く人物が遠からぬうちに現れ、オーケストラが成長し、演奏する喜びにひたるだけでなく、過去にそうであったように、コミュニティ全体に喜びを与え続けることを希望します。(喝采)

私は皆さんのプレゼントに感謝し、いつも大切にし、この先のどこにいようとも、常に皆さんの活躍を耳にすることを楽しみにしています。(大喝采)

§

演奏が再開され、W. H. ルイス氏がいつも通りに彼の昔からのお気に入り、そして横浜の観客のお気に入りでもある“私の息子”を披露した。

止むことのないアンコールの声にこたえて、特にリクエストされた“君が眼にて酒を汲めよ”を歌い、心からの称賛を浴びた。

§

協会の演奏会初登場となるニプコウ氏は、会長に迎えられ、チェロで明るい曲を二曲ソロで演奏した。

W. E. ティブズ氏も調子を合わせて協演した。

§

続くG. G. ブラディ氏の登場を告げるにあたりモリソン氏は、昨夜ゲーテ座で“美女と野獣”をみごとな熱演で最高を極めたばかりにもかかわらず、今宵の出演に応じてくれたことへの謝意を表した。

間もなくブラディ氏がマーク・トウェイン著「ガイドの冒険」を披露するや、会場は笑いの渦に包まれた。

アンコールの声に氏は“Briary Villa”で応えた。

§

ビージュ・オーケストラによるV. ハーバート作“It happened in Nordland”で演奏会は幕を閉じた。

歌の伴奏を務めたのは、リンガー夫人、スペンサー・スミス夫人、そしてW. カール・ヴィンセント氏その人であった。

§

年が明けた1月3日、ヴィンセント氏を乗せたホノルル経由サンフランシスコ行き米国船チャイナ号は、数々の思い出の残る氏の生まれ故郷、横浜港の岸壁を離れた。

§

それから約1年後、1911年3月15日付ジャパン・ガゼット紙にヴィンセント氏の近況を伝える記事が掲載された。

§

かつての横浜居留民で(カナダ)オンタリオ州ダンヴィル在住のW. カール・ヴィンセント氏は現在、聖ポール教会のオルガニストを務めている。

かつて日本でそうであったように、ダンヴィルにおいても氏の音楽活動は極めて高く評価されている。

日本の友人たちにとっても極めて喜ばしいことである。

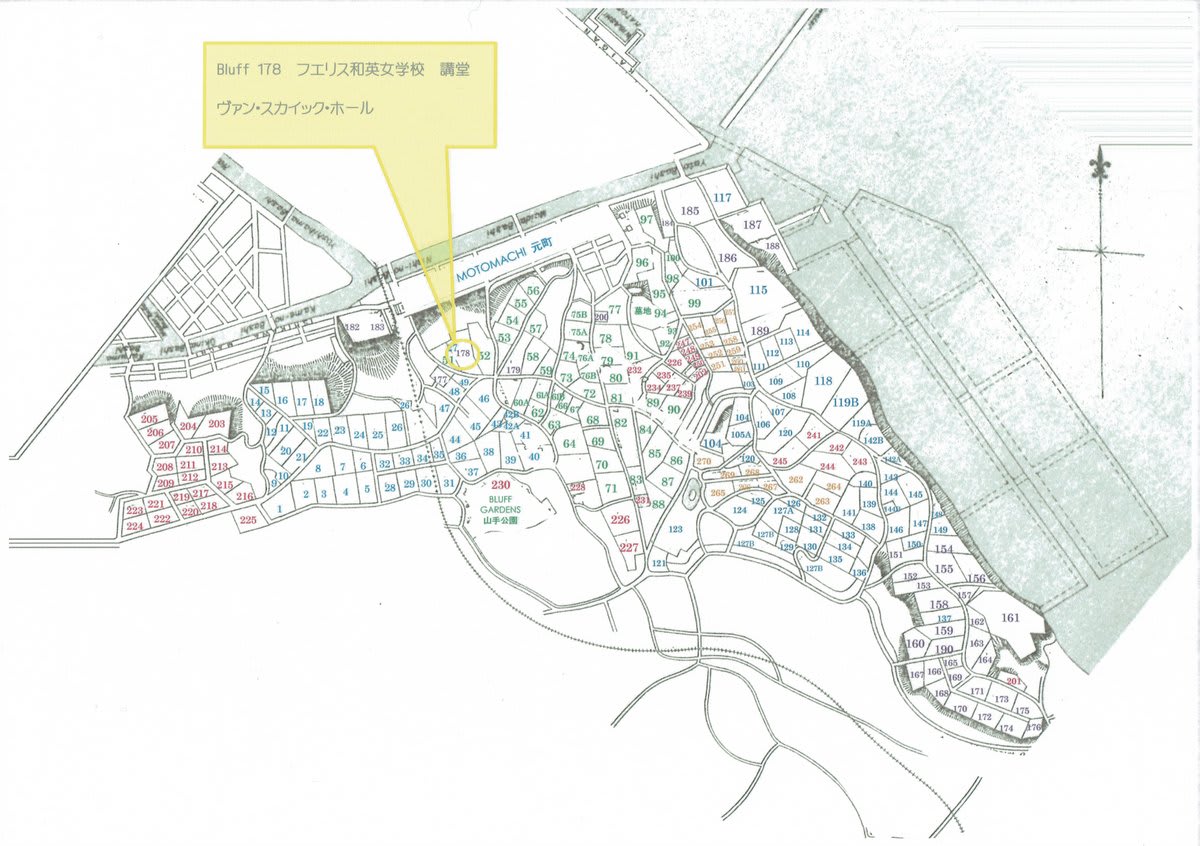

図版:ヴァン・スカイック・ホール(布恵利須英和女学校『女学雑誌』183号 1889年5月)

参考資料:

・The Japan Gazette, Dec 12,1909

・The Japan Weekly Mail, Jan. 8, 1910

・The Japan Gazette, March 15,1911