はじめに

陸っぱりで釣れる最もポピュラーな魚といえば、キス・イシモチ・アジでしょう。

中でも、アジは四季を通して魚屋の店頭に並び食味もよく、お造り、タタキ、ナメロウ、さんが焼、塩焼、フライ、から揚げ、南蛮漬、水ナマス、つみれ汁、開き等々その食べ方は他に類を見ないほど多彩な大衆魚です。

アジは、一般的には船釣りの対象と思われていますが、25cm前後までの中・小アジは防波堤周りや磯から陸っぱりの対象となります。

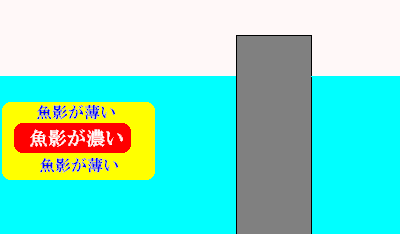

特に黒潮と親潮が混じわる外房の勝浦から南房の館山にかけてはアジの宝庫で四季を通して魚影も濃く、秋から早春にかけては30cmを超える大アジが接岸する絶好のチャンスです。

ごく稀にですが、この時期には50数cm・キロオーバーの超デカアジが釣れることもあります。

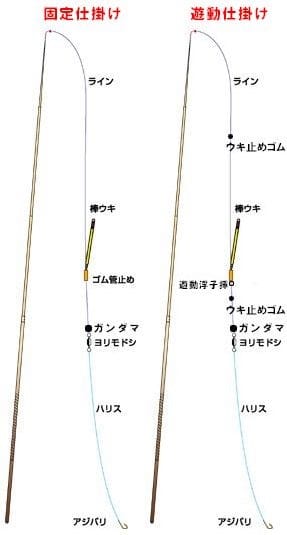

釣り方は、初心者やファミリーフイッシングにぴったりのサビキ釣りやトリックサビキ釣り、釣趣を楽しみたい方向きの一本バリのウキ釣り、中級者からベテランまで幅広く楽しめる投げサビキ釣りや遠投カゴ釣りと実に多彩ですが、好釣果につなげるには時期、場所、時合、仕掛け、コマセワーク、付け餌等に工夫が必要で、隣同士でも釣果に倍以上の差がでるほどに奥行きの深いものがあります。

釣れる時間帯は、夕マヅメから朝マヅメまでがベストですが、場所や日並によっては日中でも釣れますので、「アジ釣りは夕マズメから」といった固定観念を持たないことが大切です。

いずれにしても、どの釣り場にも親切な常連のベテランがいますので、その仕掛けや付け餌などを見せてもらい、参考にすることをお奨めします。

常連はその釣場をよく知っていますので、一番釣れる仕掛けや餌を使っていることが多いんです。

上手な釣り人は

① コマセ作りや仕掛け作りが手早く、釣り場に入って短時間で釣りを開始する。

② 仕掛けを点検し喰わせ餌を付ける⇒カゴに餌を詰める⇒投入する⇒巻き上る⇒アジを外す⇒クーラーボックスに入れる⇒仕掛けを点検し喰わせ餌を付けるという一連の動作がリズミカルで無駄がない。

③ ウキの負荷ギリギリにオモリや仕掛けを調整し抵抗を少なくして食い込みを良くしている。

④ 仕掛けはトラブルを減らすためにシンプルだ。

⑤ ①から④を徹底することでポイントに仕掛けが入っている時間が長くなるので釣れる確率が高い。

釣り上手になるには

① 釣り上手な人に同行してもらいコマセ・喰わせ餌・仕掛け・棚などを真似ることです。

それが身に付いてから自分なりに工夫すれば釣りがさらに楽しくなり幅が広がります。

② 混雑している釣り場で釣果や釣技を競えば上達が早い。

③ 周りの人よりもたくさん釣りたい。1cmでも大きいのを釣りたいと努力することです。

「負けず嫌い」は釣技の上達が早いが逆に「ボウズ上等」では上達しません。

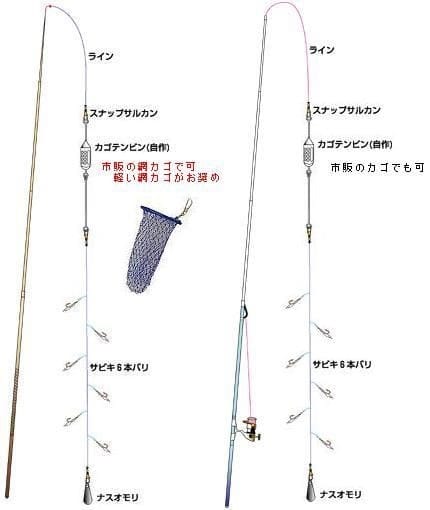

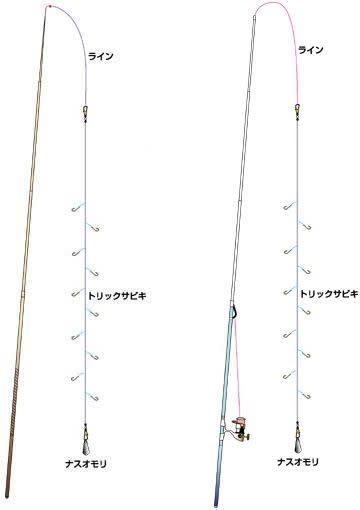

サビキ釣り

サビキ釣りは、アジ釣りの入門にピッタリの釣法です。

釣り方は簡単ですし、遠くに投げなくても回遊していれば釣れますので、夕ご飯の食卓を彩るアジやイワシなど超新鮮な食材をゲットしてください。

水深が5m以上ある漁港の岸壁や防波堤では、竿下のサビキ釣りで入食いになることがあります。

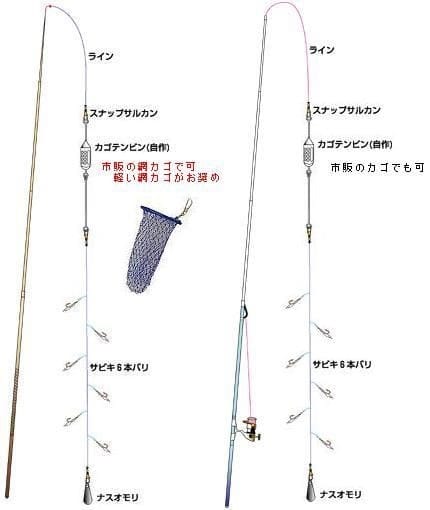

竿は、4.5~6.3mの硬調または超硬調の渓流竿・鯉竿・硬調メバルのべ竿で、サビキ下の5号前後のオモリが竿尻より30cm短くなるようにセットするとコマセの詰め替えや取り込みなどの際に操作しやすくなります。

また、1号前後の磯竿の場合もサビキ下のオモリを同様にセットします。

注意したいのは、磯竿の場合、棚をリールで調整するとリールを巻いたり戻したりと手返しが悪くなります。

釣れる棚は日並により異なりますが、50cm程底を切って釣り始め、魚が掛かる位置により上下に竿の角度を調整して早く棚を掴むと釣果が上がります。

仕掛けの真ん中のハリに1番釣れる時は棚が合っています。

下のハリによく釣れるが上のハリにはあまり釣れない時は竿先を下げて棚まで下ろし、逆に上のハリによく釣れるが下のハリには釣れない時は竿先を上げて棚の中に仕掛けが入るようにすると一度に数尾、時にはハリの数だけアジが釣れることもあります。

網製のコマセカゴ(磯竿の時はプラスチックのコマセカゴでも可)は、鈎の上に付け、カゴにはアミエビを入れます。

ハクタカ工業 キャプラクッション細目又はハクタカ工業 リングカゴ極細目などのナイロンカゴなら水中の抵抗が少なくしゃくらなくてもコマセがパラパラ落ちますので最適かと思います。

好釣果のポイントは、釣座の選定と寄せ餌にあります。

釣座は潮通しが良く周囲より水深のある所がベストで、寄せ餌には海水で薄く溶いたイワシミンチの水コマセを切れ間なく途切れないように少しずつ撒きます。

イワシミンチは集魚効果が抜群で、使わない人より早い時間から釣れだし、撒き方によっては釣れる時間が持続しますので是非試してください。

※ 竿先の少し手前に水コマセを少しずつ撒きながら釣りの準備をすると、セットが終わった頃にアジが寄ってきますので、急がなくてもいいんですよ。

アタリサビキを見極めろ!

使用するサビキは、魚皮(ハゲ皮・サバ皮)・スキン(ピンク・グリーン・白)等で、15cm以下の小アジには4~6号、15~25cmなら6~9号、25cm以上なら9~10号を使いますが、魚皮・スキンの別や色は時間帯や天候等により異なります。

一般的には日中はピンク系のスキンや魚皮のサビキ、夜間やマヅメ時はグリーンや白系の蛍光スキンサビキが良いとされていますが、固定観念を持たずに、その日の当たりサビキを早く見つけることが好釣果に直結します。

hayabusaの蓄光スキンレッドや蓄光スキンフラッシュなどアピール性に優れたサビキも効果が期待できます。

サビキは、多少でも波気があれば固定で良いですが、ベタ凪の時は竿を軽く上下して躍らせると誘いの効果があります。

なお、取り込む時、アジの背ビレや腹ビレで手に傷が付きますので、フイッシンググローブかメゴチバサミは忘れずに持参しましょう。

夜釣りの場合、竿先用のギョギョライトワンタッチ SSを装着するか又はケミホタル37を道糸に通したパイプに差込み水面から20㎝ほどにセットすると見やすいし、オモリのすぐ上にケミホタル25 ミニを同様に装着すると取り込みやすくなります。

陸っぱりで釣れる最もポピュラーな魚といえば、キス・イシモチ・アジでしょう。

中でも、アジは四季を通して魚屋の店頭に並び食味もよく、お造り、タタキ、ナメロウ、さんが焼、塩焼、フライ、から揚げ、南蛮漬、水ナマス、つみれ汁、開き等々その食べ方は他に類を見ないほど多彩な大衆魚です。

アジは、一般的には船釣りの対象と思われていますが、25cm前後までの中・小アジは防波堤周りや磯から陸っぱりの対象となります。

特に黒潮と親潮が混じわる外房の勝浦から南房の館山にかけてはアジの宝庫で四季を通して魚影も濃く、秋から早春にかけては30cmを超える大アジが接岸する絶好のチャンスです。

ごく稀にですが、この時期には50数cm・キロオーバーの超デカアジが釣れることもあります。

釣り方は、初心者やファミリーフイッシングにぴったりのサビキ釣りやトリックサビキ釣り、釣趣を楽しみたい方向きの一本バリのウキ釣り、中級者からベテランまで幅広く楽しめる投げサビキ釣りや遠投カゴ釣りと実に多彩ですが、好釣果につなげるには時期、場所、時合、仕掛け、コマセワーク、付け餌等に工夫が必要で、隣同士でも釣果に倍以上の差がでるほどに奥行きの深いものがあります。

釣れる時間帯は、夕マヅメから朝マヅメまでがベストですが、場所や日並によっては日中でも釣れますので、「アジ釣りは夕マズメから」といった固定観念を持たないことが大切です。

いずれにしても、どの釣り場にも親切な常連のベテランがいますので、その仕掛けや付け餌などを見せてもらい、参考にすることをお奨めします。

常連はその釣場をよく知っていますので、一番釣れる仕掛けや餌を使っていることが多いんです。

上手な釣り人は

① コマセ作りや仕掛け作りが手早く、釣り場に入って短時間で釣りを開始する。

② 仕掛けを点検し喰わせ餌を付ける⇒カゴに餌を詰める⇒投入する⇒巻き上る⇒アジを外す⇒クーラーボックスに入れる⇒仕掛けを点検し喰わせ餌を付けるという一連の動作がリズミカルで無駄がない。

③ ウキの負荷ギリギリにオモリや仕掛けを調整し抵抗を少なくして食い込みを良くしている。

④ 仕掛けはトラブルを減らすためにシンプルだ。

⑤ ①から④を徹底することでポイントに仕掛けが入っている時間が長くなるので釣れる確率が高い。

釣り上手になるには

① 釣り上手な人に同行してもらいコマセ・喰わせ餌・仕掛け・棚などを真似ることです。

それが身に付いてから自分なりに工夫すれば釣りがさらに楽しくなり幅が広がります。

② 混雑している釣り場で釣果や釣技を競えば上達が早い。

③ 周りの人よりもたくさん釣りたい。1cmでも大きいのを釣りたいと努力することです。

「負けず嫌い」は釣技の上達が早いが逆に「ボウズ上等」では上達しません。

サビキ釣り

サビキ釣りは、アジ釣りの入門にピッタリの釣法です。

釣り方は簡単ですし、遠くに投げなくても回遊していれば釣れますので、夕ご飯の食卓を彩るアジやイワシなど超新鮮な食材をゲットしてください。

水深が5m以上ある漁港の岸壁や防波堤では、竿下のサビキ釣りで入食いになることがあります。

竿は、4.5~6.3mの硬調または超硬調の渓流竿・鯉竿・硬調メバルのべ竿で、サビキ下の5号前後のオモリが竿尻より30cm短くなるようにセットするとコマセの詰め替えや取り込みなどの際に操作しやすくなります。

また、1号前後の磯竿の場合もサビキ下のオモリを同様にセットします。

注意したいのは、磯竿の場合、棚をリールで調整するとリールを巻いたり戻したりと手返しが悪くなります。

釣れる棚は日並により異なりますが、50cm程底を切って釣り始め、魚が掛かる位置により上下に竿の角度を調整して早く棚を掴むと釣果が上がります。

仕掛けの真ん中のハリに1番釣れる時は棚が合っています。

下のハリによく釣れるが上のハリにはあまり釣れない時は竿先を下げて棚まで下ろし、逆に上のハリによく釣れるが下のハリには釣れない時は竿先を上げて棚の中に仕掛けが入るようにすると一度に数尾、時にはハリの数だけアジが釣れることもあります。

網製のコマセカゴ(磯竿の時はプラスチックのコマセカゴでも可)は、鈎の上に付け、カゴにはアミエビを入れます。

ハクタカ工業 キャプラクッション細目又はハクタカ工業 リングカゴ極細目などのナイロンカゴなら水中の抵抗が少なくしゃくらなくてもコマセがパラパラ落ちますので最適かと思います。

好釣果のポイントは、釣座の選定と寄せ餌にあります。

釣座は潮通しが良く周囲より水深のある所がベストで、寄せ餌には海水で薄く溶いたイワシミンチの水コマセを切れ間なく途切れないように少しずつ撒きます。

イワシミンチは集魚効果が抜群で、使わない人より早い時間から釣れだし、撒き方によっては釣れる時間が持続しますので是非試してください。

※ 竿先の少し手前に水コマセを少しずつ撒きながら釣りの準備をすると、セットが終わった頃にアジが寄ってきますので、急がなくてもいいんですよ。

アタリサビキを見極めろ!

使用するサビキは、魚皮(ハゲ皮・サバ皮)・スキン(ピンク・グリーン・白)等で、15cm以下の小アジには4~6号、15~25cmなら6~9号、25cm以上なら9~10号を使いますが、魚皮・スキンの別や色は時間帯や天候等により異なります。

一般的には日中はピンク系のスキンや魚皮のサビキ、夜間やマヅメ時はグリーンや白系の蛍光スキンサビキが良いとされていますが、固定観念を持たずに、その日の当たりサビキを早く見つけることが好釣果に直結します。

hayabusaの蓄光スキンレッドや蓄光スキンフラッシュなどアピール性に優れたサビキも効果が期待できます。

サビキは、多少でも波気があれば固定で良いですが、ベタ凪の時は竿を軽く上下して躍らせると誘いの効果があります。

なお、取り込む時、アジの背ビレや腹ビレで手に傷が付きますので、フイッシンググローブかメゴチバサミは忘れずに持参しましょう。

夜釣りの場合、竿先用のギョギョライトワンタッチ SSを装着するか又はケミホタル37を道糸に通したパイプに差込み水面から20㎝ほどにセットすると見やすいし、オモリのすぐ上にケミホタル25 ミニを同様に装着すると取り込みやすくなります。