サーフからの投げ釣りでポピュラーなのが、シロギス、イシモチ、カレイですが、中でも最も釣りやすいのがイシモチです。

中型は、煮魚・から揚げしてから野菜をたっぷり使った甘酢あんかけ・甘塩の開き・ナメロウなどに、25センチを超える大型はお刺身でも楽しめます。

コッコッグーとアタリは明確ですから、手持ちでも置き竿でも楽しめます。

釣期は、九十九里栗山川堤防から鴨川青年の家下にかけては4月下旬~11月、南房南三原から千倉瀬戸浜にかけては翌年1月中旬頃までと比較的長く楽しめることも多くのフアンを集める理由のひとつではないでしょうか。

スズキ目スズキ亜目ニベ科 標準和名イシモチ(石持:シログチ)

宮城県から中国にかけての浅い砂泥地に生息し、サーフからの投げ釣りの絶好のターゲットとなります。

投げ釣りで釣れるのはほとんどが近似種のニベ(膠鰾)で、イシモチはやや深場に生息して底引き網漁の対象であることから市場に流通し、市販されている多くがイシモチです。

イシモチとニベの見分け方ですが、尾鰭がほぼ垂直で鰓蓋に黒斑があるのがイシモチ、尾鰭が中心に向けて三角に突起し鰓蓋に黒斑がないのがニベですので、釣り上げたときに確認するのも面白いのではないでしょうか。

ニベ科の魚をグチと呼びますがこれは、釣り上げたときに鰾(浮き袋)をグーグー鳴らし愚痴のように聞こえるところから、また、石持はその耳骨が白い石のように見えるところから来ています。

無愛想で取り付く島もないことを「ニベもない」といいますが、語源はニベ科の魚からきているようです。

また、膠鰾の漢字を当てるのは鰾(浮き袋)を煮詰めて膠(にかわ)を作ったことによるそうです。

ニベ科には、東海沖から東シナ海に分布し、1.5メートル10キロ以上にまで育つオオニベがいて、これも大物釣りのターゲットとなります。

イシモチ釣りにはこれが必要だ!

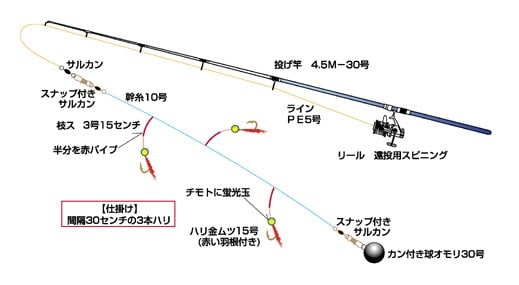

投げ竿:27~35号負荷4.5メートル

リール:PE2~3号が150メートル以上巻ける遠投用大型スピニング

竿掛け三脚:漁港やヘッドランド用

竿掛け:サーフ用

クーラーボックス

水汲みバケツ

ヘッドランプ

ハ リ:セイゴ型15号ヒネリ、ネムリ15号、金チヌ4号

ハリス:3~4号

餌 :イワイソメ、袋イソメ、アカイソメ、チロリ、アオイソメ、秋刀魚の切り身

仕掛け

九十九里海岸から南房にかけて陸っぱりのイシモチ釣りは、サーフからか堤防やヘッドランドからの投げ釣りで、いずれも胴突き仕掛けで釣ります。

九十九里一帯は潮流が強く、ナツメ型や亀の甲型のオモリでは流されてしまいますので、通称弾丸オモリといっている球オモリか三角錐型のオモリを使います。

また、漁港内など潮流の弱い場所ではナツメ型や亀の甲型のオモリも可能ですが、釣果に差が出るものでないので、球オモリか三角錐型のオモリを用意すれば兼用できます。

市販されている仕掛けは下オモリの胴突き2本バリが中心ですが、中通し球オモリを使えばオモリの下にさらに1本出すことが出来ます。

ハリの号数と蛍光玉やウキ玉は釣場やその時々の状況で使い分けてます。

私の場合セイゴバリ14~16号、ムツバリ14~16号の白と金バリがメインです。

羽根(赤orピンク)の有無、蛍光玉やウキ玉の有無、ビニールパイプの有無などです。

ウキ玉は小さいカニや虫の餌取り防止ですので、餌取りが多いときだけ使います。

ハリだけ各種作っていって、画像のようにエダス脱着用サルカンを付けた幹糸に、釣場の状況に応じたハリをその場で付けるようにしています。

イシモチは濁りを釣れ!

[サーフ]

イシモチは濁りがあって周囲よりも深いヨブや離岸流(カレント)を好みますので、釣場に着いたら海岸一帯を眺め濁りを見付けてください。

ヨブと呼んでいる周りより深い場所は、濁りが入ってなければ周りより青く見えますし、途中まで砕けていた波がそこの場所では盛り上がる程度になりますので、慣れてくれば容易に見付けられます。

また、離岸流(カレント)は寄せた波が沖に払い出している流れですから周りよりも深くサラシの泡が沖へ沖へと流れさざ波が立っているように見えてイシモチやヒラメの付き場となっています。

濁りのあるヨブや離岸流は餌が溜まりやすく、また、透明な浅瀬より隠れやすく危険が少ないため、イシモチやヒラメ釣りでは絶好のポイントです。

一松海岸の写真を拡大してみてください。写真中央のサラシの手前にヨブが出来ているのがわかります。

こうした、濁りのあるヨブや離岸流は、潮の干満や潮流により移動したり、消滅したり、また出来たりを繰り返していますので、サーフでの釣座はこれに合わせて移動します。

サーフからの釣りで心掛けたいことは、潮流の影響を少しでも和らげるために、ラインがなるべく空中にあるように竿を高く掲げラインを張った状態でアタリを待つことです。

アタリはグッグッーと明確に出ますので、軽く合せを入れて巻き上げ、良型は寄せる波に合わせて取り込みます。

[ヘッドランド]

ヘッドランドでの釣りは、濁りのある離岸流がその左右に出来たり、斜め前方にヨブが出来たりすることが多いので、届く範囲であれば、その中に投げ込みます。

このヘッドランドは、海岸からの潮流がぶつかり沖に払い出す時、ヘッドランドに沿って深みが出来ますので、竿下であっても夜釣りの絶好のポイントになります。

ヘッドランド2の写真を拡大してみてください。ヘッドランドに沿って濁りのある深みが出来て沖へ流れているのがわかります。

ここは、大型のクロダイやアイナメの寄り場にもなりますので、朝夕のマズメにカニを餌にした前打ちで攻めてみるのも面白そうです。

この画像を撮った時は、2人の釣り師が前打ちで攻めていました。

フラシが下りていましたので釣果があったようです。

[漁港堤防]

漁港堤防の場合は、濁りが入った深みのある船道とその両側の掛け上がりにイシモチが寄って来ます。

チョイ投げで釣れますので、遠投が苦手なビギナーや女性にとっては最適な釣場です。

イシモチ釣りの外道

イシモチ釣りの外道は大物が多いのをご存知ですか!

外道が少ない釣りですが、釣れれば型物が多いんですよ。

私が釣り上げた外道は、

スズキ 97センチ 6.2キロ

イシガレイ 68センチ(胃袋にはアケミ貝が詰まってました)

クロダイ 48センチ(同じくカニが詰まってました。)

マダコ 2.6キロ

キス 31センチ(アカイソメ)

アカエイ 62センチ

アイナメ 35センチ

カニ(ショウジンガニ、ヒラツメガニ)

ゴマサバ、大アナゴ、シャコなど

です。

付け餌

イシモチ釣りの付け餌ですが、私の経験からは、有効な順にイワイソメ、袋イソメ、アカイソメ、チロリ、アオイソメです。

隣同士で釣っていても、釣果は歴然です。

最盛期には差が小さいのですが、喰い渋り気味の時には是非試してください。

秋から暮れにかけての釣りでは秋刀魚の切り身も有効です。

入れ食いが続くようでしたら、餌持ちがいいので手返しが早くなります。

イシモチ釣りのいま一つの楽しみに、感動的な出会いがあります。

一つは、小型鯨類のスナメリです。

体長は成獣でも1.8~2メートル、ヘッドランドの20~30メートル近くまで餌を追って接近します。

突然目の前に現れますので、それはそれは・・・・・まさに感動の出会い!

ペアか3~5頭、時には数十頭の大きな群れを作ります。

一宮海岸の7~9月頃の朝マズメなら、かなりの確率で出会えますよ。

いま一つは、アカウミガメです。

6月から8月にかけて産卵のため上陸します。

私は一松海岸の夜釣りで、面前に上陸し、涙を流しながら無事産卵、払暁の海に帰って行くまでの感動のドキュメントを目撃したことがあります。

詳細は 「釣りと魚の四方海話」 第21話 にありますが、生涯にたった1度であろう貴重な体験をしました。

夜釣りでアタリが遠のいたときには、波打ち際に沿って歩いてみてください。

上陸してから、産卵場所まで歩いた跡が見つかるかもしれませんよ。

また、孵化した子ガメが砂から這い出して、波打ち際に向かって一目散に駆け出すシーンは朝マズメに見られることもあります。

カラスや海鳥が騒いで狙っていますので、少し離れた釣座にいても気付くかもしれません。

そんな感動的なシーンに出会ったら、傍に行って1頭でも多くの子ガメが海まで辿り着くよう、海鳥や砂浜に残った轍から守ってあげてください。