前回のあらすじ

いろんな車両でいろんな駅をめぐりました。

6000系で次の目的地・富士山に向かいます。

といっても登山しに行くわけではなく、富士吉田市の玄関駅・富士山駅に向かうだけです。やっぱりややこしいなこの駅名。

[富士急行 23 大月14:42→河口湖15:36]

《東桂 15:08発》

6000系の中吊り広告は富士山を模したキャラクターの紹介で埋め尽くされています。約100種類あるキャラ一つ一つに名前がついていて、中心となるキャラはいません。

写真は河口湖駅のキャラ入り三角コーン。どうもこの会社は(富士急ハイランドを含めて)度肝を抜くキャラクターが好きですね。

左手に富士山をみながら進みます。

こちらは寿駅。一見平坦なように見えますが……

28.8パーミルの急勾配にあります。

《富士山 15:26着》

20分後。6000系は富士山駅に到着しました。

本日の宿は河口湖にとってありますが、時間もあることなので静サツにしては珍しく観光に出かけました。

駅前のバスターミナルから「富士山世界遺産ループバス」に乗ります。15時30分の発車ですが、ぎりぎりで乗車できました。

このバスは富士山が世界遺産になったのを機に登場した路線で、富士登山道吉田口周辺のエリアをぐるりと回るバスです。バス車内では日本語の他英語も流れ、運転士後ろのモニターには富士山を紹介する映像が流れています。

完全に観光客仕様のバスですが、この日の乗客は私一人でした。

駅を出てすぐ鳥居の下をくぐります。この鳥居は、吉田口の入口にある、北口本宮冨士浅間神社(以下、吉田浅間神社)の鳥居です。今はただの道路となっているこの通りは、かつて吉田浅間神社の参道でした。

今回の目的地は、その吉田浅間神社です。

余談ですが、「浅間神社」というと、静岡市育ちの静サツは静岡浅間神社を思い浮かべます。普段から「お浅間さん」「浅間神社」といっているので、富士吉田にあるこの浅間神社を「浅間神社」とは呼びにくいです。このため、このブログではあえて「吉田浅間神社」と称します。

この通りは富士山に向かって伸びています。そのため、正面に富士山の姿を拝むことが出来ます。江戸時代は幾人もの富士講(※)の人たちがここから拝んだことでしょう。

(※富士講……富士山信仰の一つ。詳しくは後述)

降りた場所は浅間神社駐車場。吉田浅間神社の裏手にあります。

人気のない入口から中に入ります。

小川を渡り鎮守の森へ。

ひとたび中に入ると、市街地の喧騒はどこにもありません。

3分ほど歩くと、メインの鳥居が現れます。ここからが神社の本体です。

日本を代表する富士山は昔から信仰の対象でした。北口本宮冨士浅間神社は、富士山を拝むための場所として作られたのが始まりです。伝説では、建設したのは日本武尊(やまとたけるのみこと)といわれています。記録にある中では、788年に現在の地に移ったとあるのが一番古いです。

この神社は、富士登山道吉田口の入口にあります。というより、ここから登山道の整備が行われたというのが正しいでしょうか。名前の「北口」とは吉田口のこと。701年に役小角という行者が登ったのが始まりといわれます。後に日本一の山と呼ばれる基礎は、ここ吉田浅間神社から生まれたのです。

中に入ろうとしたとき、白装束に身を包んだ富士講の人と出会いました。

富士講というのは、江戸時代に成立した富士山信仰のひとつです。常に富士山を拝み、富士山に登ることを最終的な目標とします。

今でこそバスツアーで簡単にいける時代になりましたが、昔は江戸から片道一週間かかり、費用も一般庶民には大金ともいえる額がかかりました。そのため、富士講ではお金を集め、選ばれた人が富士山まで登ったのです。イスラム教のメッカの扱いと似ています。この富士講は江戸を中心に広まり、「八百八町に八百八講あり」とまでいわれました。

吉田浅間神社と富士講は切り離せない関係です。現在富士山は4つの登山口(富士宮・御殿場・須走・吉田)がありますが、江戸時代は富士宮と吉田のみ。大多数、特に江戸の人たちは吉田口を利用していました。一種の前線基地の役目も請け負っていたのです。

鳥居をくぐっていざ境内へ。

もう一つ門をくぐります。

目の前には神楽殿が建ちます。

左を見ると立派な手水舎があります。木の組み方にも凝った寄棟造です。

神楽殿を回り込むと本殿。富士山の神様でもある、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)などが祭られています。

この神社は変わったつくりになっていて、境内に御神体がありません。なぜなら、神社の裏手にそびえる富士山がそのままそっくり御神体になっているからです。元々ここは遥拝所(遠くの神様を祭るための場所)でした。いうなれば、ワイヤレス通信ならぬ、ワイヤレス信仰をするための場所なのです。

浅間神社は全国にありますが、上の理由で中核になる神社は存在しません。名前に「本宮」とは書いてありますが、多くの浅間神社は御霊分けではなく、地域の富士山信仰の中で建てられました。一応、この吉田浅間神社のほか、先程上げた静岡浅間神社、そして、富士宮にある富士山本宮浅間神社の3つが、メインの浅間神社となります。

プレハブの社務所。

手水舎と反対の位置にあるのが諏訪神社。

横には大きな杉の木が生えています。でかい!

一通りめぐったので駅まで戻ります。

時間があるので、帰りは歩きで駅に戻ります。

参道。

鎮守の森の出口に木造の鳥居が立っています。

道路と化した参道を下ります。

道路わきの提灯に、見慣れない「御師」の文字が。

御師(おし)とは、富士講のための宿泊場所です。富士講の人たちが泊まるのはもちろん、教義の指導や取次業務など様々な役割を行っていました。

かつては御師町と呼ばれたこの参道も、現在は数軒が残るのみとなっています。

こちらがその数少ないうちの一つ、『筒屋』(づづや)です。見た目は民家のようです。

『筒屋』を紹介するページがあったので載せておきます。(→https://www.fujisan-net.jp/RENSAI/606_04.html)

背後には富士山がそびえます。

バスでもくぐった鳥居。金鳥居といって、神社の鳥居ではなく、御師町の入口に立てられた、いわば『ゼロの鳥居』です。

歩くこと30分。駅に戻ってきました。

富士山駅は名前を富士吉田駅から変更したときに駅舎が建て替えられ、ガラス張りのステーションビルとなりました。

字体からも分かるとおり水戸岡デザインです。

観光地化にあわせてLEDモニターになっています。

行き止まり式のホームにはオリジナル色の1200形1206編成と、パノラマエクスプレス色になった2000形2002編成がいました。

狙いはもちろん元165系の2000形。この編成は2014年2月で引退したため、この帰省が最後の機会でした。

改造しまくりで原型がないクロ2002。

駅ビルをバックに。

2000形は「フジサン特急13号」として富士山駅を後にしました。

一度改札を出て、折り返してくる2002編成を待ちます。

引退前ということで普通(?)なら乗り回すのが基本ですが、この日は撮影だけに徹することにしていました。

主な理由としては、

・「フジサン特急」専属のため、北海道&東日本パスでは乗れない(特急券のほかに乗車券が必要になる)。

・富士急は所要1時間と短く単調なため、何度も乗る理由もない。

・既に展望席を予約していた。

からです。

17時。日も暮れた富士山駅に2000形が戻ってきました。

交換列車もなく、「フジサン特急14号」として静かに去っていきました。

さて、本日の宿のある河口湖へ向かいます。

河口湖に向かうのは5000形「トーマスランド号」です。

6000系の普通列車と交換してから発車します。

[富士急行 27 大月16:28→河口湖17:22]

《富士山 17:17発》

《河口湖 17:22着》

河口湖では17時半ながら夜になっていました。

京王5000形色の1000形1001編成が出迎えてくれました。

17時24分に発車する快速列車になります。

人の多い時期は「ホリデー快速富士山4号」としてJR線に直通しますが、この日はお休み。その代わり、同じ時間帯に富士急車両の快速が走ります。

側線では「富士登山電車」編成がお休み中。

本日の乗車はここまで。駅から歩いて宿に向かいます。

河口湖駅舎はログハウス風のつくりです。

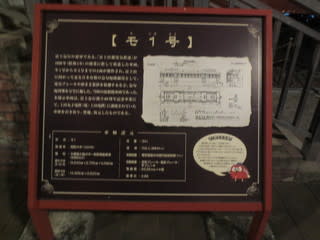

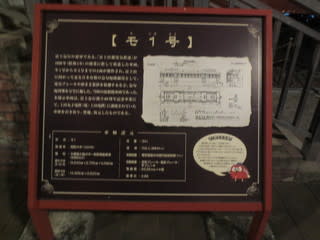

駅前広場にあるモ1号。富士山麓電気鉄道開業時の電車です、

お宿は湖畔にある「一富士荘」さんです。

今回は静サツにしては珍しく夕食つきです。普段は朝から夜まで乗っているせいで食事の時間帯に宿にいることがないのですが、この日はかなり余裕を持って宿に到着しました。

夕食のメインは甲州牛の陶板焼き。5500円という安さから「まあこんなもんか」と思っていたら、

なんか増えた。

さらに増えた!?

メイン以外に刺身とエビフライまでついてきました。見た目以上に多かったです。

ご飯おかわり自由だったので、3杯食べてしまいました。

こうして、12月28日の夜は、大満足で終えることが出来ました。

残るはあと1日です。

いろんな車両でいろんな駅をめぐりました。

6000系で次の目的地・富士山に向かいます。

といっても登山しに行くわけではなく、富士吉田市の玄関駅・富士山駅に向かうだけです。やっぱりややこしいなこの駅名。

[富士急行 23 大月14:42→河口湖15:36]

《東桂 15:08発》

6000系の中吊り広告は富士山を模したキャラクターの紹介で埋め尽くされています。約100種類あるキャラ一つ一つに名前がついていて、中心となるキャラはいません。

写真は河口湖駅のキャラ入り三角コーン。どうもこの会社は(富士急ハイランドを含めて)度肝を抜くキャラクターが好きですね。

左手に富士山をみながら進みます。

こちらは寿駅。一見平坦なように見えますが……

28.8パーミルの急勾配にあります。

《富士山 15:26着》

20分後。6000系は富士山駅に到着しました。

本日の宿は河口湖にとってありますが、時間もあることなので静サツにしては珍しく観光に出かけました。

駅前のバスターミナルから「富士山世界遺産ループバス」に乗ります。15時30分の発車ですが、ぎりぎりで乗車できました。

このバスは富士山が世界遺産になったのを機に登場した路線で、富士登山道吉田口周辺のエリアをぐるりと回るバスです。バス車内では日本語の他英語も流れ、運転士後ろのモニターには富士山を紹介する映像が流れています。

完全に観光客仕様のバスですが、この日の乗客は私一人でした。

駅を出てすぐ鳥居の下をくぐります。この鳥居は、吉田口の入口にある、北口本宮冨士浅間神社(以下、吉田浅間神社)の鳥居です。今はただの道路となっているこの通りは、かつて吉田浅間神社の参道でした。

今回の目的地は、その吉田浅間神社です。

余談ですが、「浅間神社」というと、静岡市育ちの静サツは静岡浅間神社を思い浮かべます。普段から「お浅間さん」「浅間神社」といっているので、富士吉田にあるこの浅間神社を「浅間神社」とは呼びにくいです。このため、このブログではあえて「吉田浅間神社」と称します。

この通りは富士山に向かって伸びています。そのため、正面に富士山の姿を拝むことが出来ます。江戸時代は幾人もの富士講(※)の人たちがここから拝んだことでしょう。

(※富士講……富士山信仰の一つ。詳しくは後述)

降りた場所は浅間神社駐車場。吉田浅間神社の裏手にあります。

人気のない入口から中に入ります。

小川を渡り鎮守の森へ。

ひとたび中に入ると、市街地の喧騒はどこにもありません。

3分ほど歩くと、メインの鳥居が現れます。ここからが神社の本体です。

日本を代表する富士山は昔から信仰の対象でした。北口本宮冨士浅間神社は、富士山を拝むための場所として作られたのが始まりです。伝説では、建設したのは日本武尊(やまとたけるのみこと)といわれています。記録にある中では、788年に現在の地に移ったとあるのが一番古いです。

この神社は、富士登山道吉田口の入口にあります。というより、ここから登山道の整備が行われたというのが正しいでしょうか。名前の「北口」とは吉田口のこと。701年に役小角という行者が登ったのが始まりといわれます。後に日本一の山と呼ばれる基礎は、ここ吉田浅間神社から生まれたのです。

中に入ろうとしたとき、白装束に身を包んだ富士講の人と出会いました。

富士講というのは、江戸時代に成立した富士山信仰のひとつです。常に富士山を拝み、富士山に登ることを最終的な目標とします。

今でこそバスツアーで簡単にいける時代になりましたが、昔は江戸から片道一週間かかり、費用も一般庶民には大金ともいえる額がかかりました。そのため、富士講ではお金を集め、選ばれた人が富士山まで登ったのです。イスラム教のメッカの扱いと似ています。この富士講は江戸を中心に広まり、「八百八町に八百八講あり」とまでいわれました。

吉田浅間神社と富士講は切り離せない関係です。現在富士山は4つの登山口(富士宮・御殿場・須走・吉田)がありますが、江戸時代は富士宮と吉田のみ。大多数、特に江戸の人たちは吉田口を利用していました。一種の前線基地の役目も請け負っていたのです。

鳥居をくぐっていざ境内へ。

もう一つ門をくぐります。

目の前には神楽殿が建ちます。

左を見ると立派な手水舎があります。木の組み方にも凝った寄棟造です。

神楽殿を回り込むと本殿。富士山の神様でもある、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)などが祭られています。

この神社は変わったつくりになっていて、境内に御神体がありません。なぜなら、神社の裏手にそびえる富士山がそのままそっくり御神体になっているからです。元々ここは遥拝所(遠くの神様を祭るための場所)でした。いうなれば、ワイヤレス通信ならぬ、ワイヤレス信仰をするための場所なのです。

浅間神社は全国にありますが、上の理由で中核になる神社は存在しません。名前に「本宮」とは書いてありますが、多くの浅間神社は御霊分けではなく、地域の富士山信仰の中で建てられました。一応、この吉田浅間神社のほか、先程上げた静岡浅間神社、そして、富士宮にある富士山本宮浅間神社の3つが、メインの浅間神社となります。

プレハブの社務所。

手水舎と反対の位置にあるのが諏訪神社。

横には大きな杉の木が生えています。でかい!

一通りめぐったので駅まで戻ります。

時間があるので、帰りは歩きで駅に戻ります。

参道。

鎮守の森の出口に木造の鳥居が立っています。

道路と化した参道を下ります。

道路わきの提灯に、見慣れない「御師」の文字が。

御師(おし)とは、富士講のための宿泊場所です。富士講の人たちが泊まるのはもちろん、教義の指導や取次業務など様々な役割を行っていました。

かつては御師町と呼ばれたこの参道も、現在は数軒が残るのみとなっています。

こちらがその数少ないうちの一つ、『筒屋』(づづや)です。見た目は民家のようです。

『筒屋』を紹介するページがあったので載せておきます。(→https://www.fujisan-net.jp/RENSAI/606_04.html)

背後には富士山がそびえます。

バスでもくぐった鳥居。金鳥居といって、神社の鳥居ではなく、御師町の入口に立てられた、いわば『ゼロの鳥居』です。

歩くこと30分。駅に戻ってきました。

富士山駅は名前を富士吉田駅から変更したときに駅舎が建て替えられ、ガラス張りのステーションビルとなりました。

字体からも分かるとおり水戸岡デザインです。

観光地化にあわせてLEDモニターになっています。

行き止まり式のホームにはオリジナル色の1200形1206編成と、パノラマエクスプレス色になった2000形2002編成がいました。

狙いはもちろん元165系の2000形。この編成は2014年2月で引退したため、この帰省が最後の機会でした。

改造しまくりで原型がないクロ2002。

駅ビルをバックに。

2000形は「フジサン特急13号」として富士山駅を後にしました。

一度改札を出て、折り返してくる2002編成を待ちます。

引退前ということで普通(?)なら乗り回すのが基本ですが、この日は撮影だけに徹することにしていました。

主な理由としては、

・「フジサン特急」専属のため、北海道&東日本パスでは乗れない(特急券のほかに乗車券が必要になる)。

・富士急は所要1時間と短く単調なため、何度も乗る理由もない。

・既に展望席を予約していた。

からです。

17時。日も暮れた富士山駅に2000形が戻ってきました。

交換列車もなく、「フジサン特急14号」として静かに去っていきました。

さて、本日の宿のある河口湖へ向かいます。

河口湖に向かうのは5000形「トーマスランド号」です。

6000系の普通列車と交換してから発車します。

[富士急行 27 大月16:28→河口湖17:22]

《富士山 17:17発》

《河口湖 17:22着》

河口湖では17時半ながら夜になっていました。

京王5000形色の1000形1001編成が出迎えてくれました。

17時24分に発車する快速列車になります。

人の多い時期は「ホリデー快速富士山4号」としてJR線に直通しますが、この日はお休み。その代わり、同じ時間帯に富士急車両の快速が走ります。

側線では「富士登山電車」編成がお休み中。

本日の乗車はここまで。駅から歩いて宿に向かいます。

河口湖駅舎はログハウス風のつくりです。

駅前広場にあるモ1号。富士山麓電気鉄道開業時の電車です、

お宿は湖畔にある「一富士荘」さんです。

今回は静サツにしては珍しく夕食つきです。普段は朝から夜まで乗っているせいで食事の時間帯に宿にいることがないのですが、この日はかなり余裕を持って宿に到着しました。

夕食のメインは甲州牛の陶板焼き。5500円という安さから「まあこんなもんか」と思っていたら、

なんか増えた。

さらに増えた!?

メイン以外に刺身とエビフライまでついてきました。見た目以上に多かったです。

ご飯おかわり自由だったので、3杯食べてしまいました。

こうして、12月28日の夜は、大満足で終えることが出来ました。

残るはあと1日です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます