今回も引き続き、次のダイヤ改正で廃止となる駅を見ていきます。

尚、写真は北海道一週旅行('15/10/1~10/7)のものなので、まだ雪が積もる前の写真となっています。

⑤金華駅 Kanehana

[駅データ]

開業:1914年10月5日(※1)

構造:2面2線

※1……開業時は『奔無加駅(ぽんむかえき)』。1951年に現在の名前に改称。

今回廃止される駅のうち、4つは石北本線にあります。その一つが、西留辺蕊~生田原間にある金華です。

1914年、網走本線(後の池北線)の支線として、湧別軽便線が開業。その際に金華駅が設置されました。

ここから遠軽にかけて常紋峠と呼ばれる峠があり、北見側のベースとして駅が置かれたのです。

ちなみに、この湧別軽便線は国鉄唯一の軽便鉄道線として開業(※)し、レール幅が762mmでしたが、開業2年後の1916年に1067mmに改軌されました。

(※自ら建設した路線として唯一。買収路線では釜石線(←岩手軽便鉄道)、太多線(←東濃鉄道)、予土線(←宇和島鉄道)などがある)

古いながらも大きな木造駅舎が現存しています。

駅前にいくつか家がありますが、全て廃屋と化しています。周囲は山深い場所で、人家はおろか田畑もありません。

国道を挟んで向かいにある旧金華小学校跡地に、常紋トンネル殉職者記念碑が立てられています。

峠のてっぺんにある常紋トンネルはわずか500メートルばかりの短いトンネルですが、道もまともにない時代に作られたため、完成まで実に3年の期間を要しています。

労働環境は過酷の一言に尽きます。タコ部屋労働はもとより、病人を送り出す手間さえ惜しみ、息絶えた人をそのままトンネルの壁に塗りこんだとも伝わっています。

駅の北側から、常紋峠へ至る道が続いています。この先には常紋信号場(現在使用停止)があり、保線工事用の道として残されています。

ホームは駅舎側からホーム・線路・ホーム・線路となっています。2番線(下り北見方面)にいたっては土盛りで、今にも崩れそうです。

駅舎横に貨物ホームのあとが残っています。

基本的には左側通行ですが、どちらも両方向に到着・発車できるようになっています。

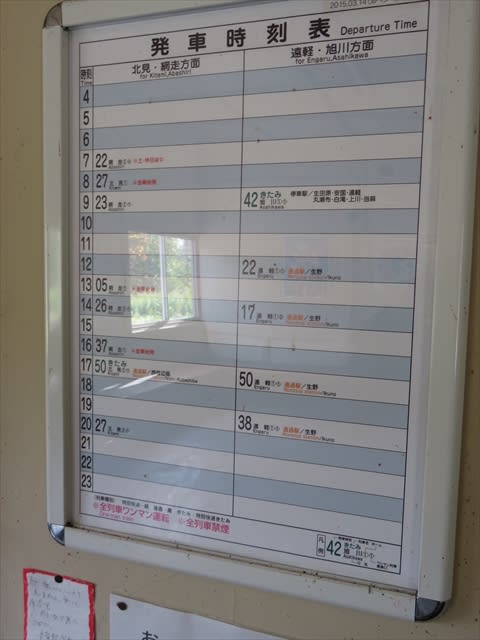

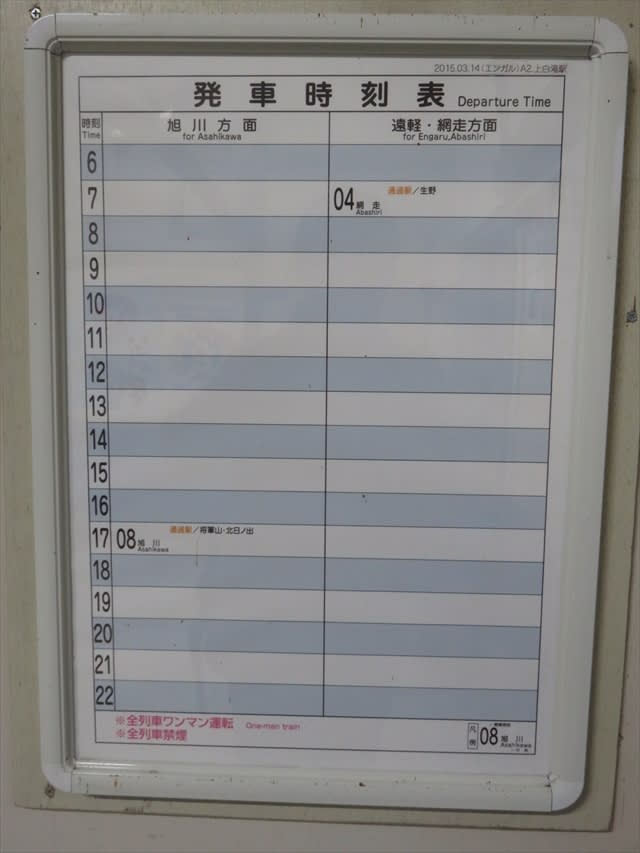

現行ダイヤ。

周囲に人がいない金華駅ですが、常紋峠への入り口であることから特急以外は全て停車。特別快速「きたみ」ですら停車です。

これは、常紋信号場がない現在、遠軽側のベースにある生田原まで16kmもの間交換設備がないためです。

また、金華で北見方面に折り返す列車が3本あります。

この列車は、2000年に西留辺蘂駅が開業した時から設定されています。西留辺蘂は住宅地に近く、付近に学校があることや、北見方面への流動がそれなりにあるため、北見への区間便が設定されることになりました。しかし、西留辺蘂は1面1線で折り返しもできません。そのため、信号場としての機能を持つ金華で折り返すことにしたのでした。

上り特別快速「きたみ」。訪れた日は10人近くがこの駅から乗っていきました(尚、その後次の列車まで私含め2人だった模様)。

金華駅はなくなりますが、折り返し便は1往復へって2本が残ることになります。山あいの駅の列車の賑わいは、当面続きそうです。

⑥下白滝駅 Shimo-shirataki

[駅データ]

開業:1929年8月12日

構造:2面2線(千鳥配置)

石北本線には、「白滝シリーズ」とも呼ばれる駅があります。網走側から順に、下白滝・旧白滝・白滝・上白滝と『白滝』のつく駅が4つ連続しているためです。かつては奥白滝駅もあり(現在は信号場)、昔から聖地巡礼とばかりに多くの人が訪れてきました。

その白滝シリーズが、今年をもって白滝以外が全てなくなることになりました。

白滝シリーズで一番東にあるのが、下白滝です。開業したのは、丸瀬布~白滝が開業した1929年です。

石北本線は今でこそ札幌~北見・網走をつなぐ主要路線に数えられていますが、開業自体は道内では遅いほうでした。

札幌~網走のルートは、1912年に開業した、旧池北線ルートの網走本線が最初です。その後、1921年に名寄本線(名寄~興部~紋別~遠軽:廃止)が全通し、現在の石北線のルートは1932年にようやくつながりました。

3番手となった石北線は、旭川と遠軽(北見から湧別軽便線→湧別線が開業済み)の両端から建設がスタート。北見峠を越える中越~白滝の開業をもって、ようやく完成を見たのでした。

ちなみに、よく道内初積雪で話題になる石北峠は通りません(北見峠より南にあります)。

鉄道ファンでは有名な白滝シリーズですが、多くの挑戦者を拒んできました。

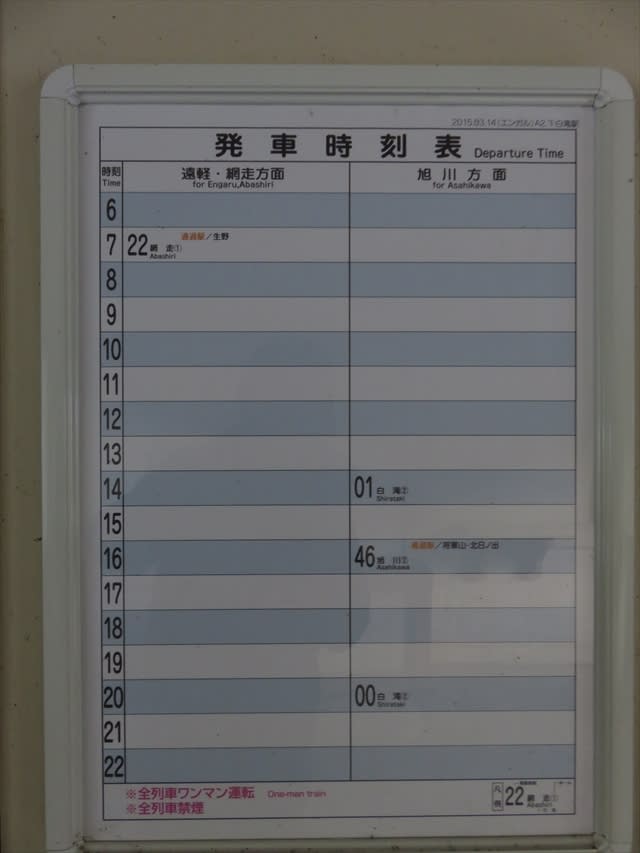

その理由は、白滝を除いて極端に本数が少ないからです。

下白滝の場合は上り3本、下りは1本しかありません。内訳は、上下1本が峠を越える普通列車。残りは白滝~遠軽の区間列車です。ダイヤが通学を意識したものなのは明らかです。

ホームは千鳥配置の2面2線。もちろん屋根なんてありません。

両側から山が迫りますが、周囲は牧場や畑になっているためのどかな印象。

小ぶりな木造駅舎が残ります。

通常木造駅舎は入り口の部分の屋根がせり出している(車寄せ)ことが多いのですが、下白滝の駅舎ではばっさりカットされています。昭和50年代まではあったようで、カットした理由は不明です。一説にはツララ防止だとか。

内部はよくある木造駅舎。窓口がふさがれているほかはそのままです。

「白滝シリーズ」全てにいえることですが、本数が少ない割に清掃が行き届いています。

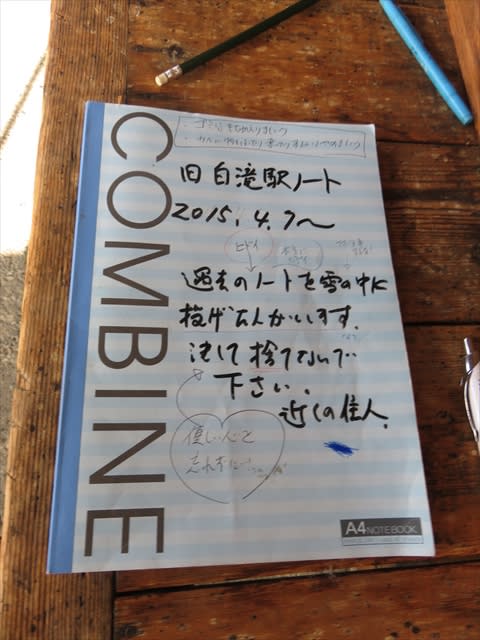

北海道名物の駅ノート。

駅前を国道を通っていることや、駅舎で雨風をしのげることから、鉄道ファンだけではなくドライバーやライダーの書き込みも多く見られました。また、列車本数が少ないことから、鉄道ファンであっても車(レンタカー)で来る人もいます。私自身、下白滝は隣の旧白滝から歩いてきました。

駅訪問で鉄道以外を使うのは本来『邪道』なのですが、さすがに白滝シリーズに限っては認めざるを得ません。

ノースレインボーエクスプレスの臨時列車が通過。札幌から釧路、網走を経て札幌に戻る団体旅行だったようです。

停車する列車を含めたときの通過本数は、定期ダイヤの場合、普通列車4往復(内、遠軽~白滝区間便3往復)、特別快速「きたみ」1往復、特急「オホーツク」4往復の計9往復となります。

今度のダイヤ改正では区間便のうち2往復が廃止される予定です。

下り「きたみ」が交換のため運転停車。

隣の交換駅である白滝と丸瀬布はともに10kmの距離があるため、信号場として残る見込みです。

⑦旧白滝駅 Kyu-shirataki

[駅データ]

開業:1947年2月11日(仮乗降場)→1987年4月1日駅昇格

構造:1面1線

「白滝シリーズ」では唯一仮乗降場から駅に昇格した駅です(奥白滝も開業時は一般駅)。

白滝の中心は白滝駅前に広がる遠軽町白滝地区ですが、開拓当初はこのあたりに住んでいたそうです。しかし、土地がよくないことから現在の白滝地区へ移住。かつての白滝地区は『旧白滝』と呼ばれ、現在に至ります。

この駅唯一の利用者だった女子高生(遠軽まで通っている)が今年卒業することになり廃止になる、ということで一時期メディアで大々的に報じられ話題になりました。そのせいで、彼女が降りるとレポーター気取りで取り囲み、中にはモデルよろしくポーズを要求するやからまで出る始末です。こんなのがファンを名乗るのがおこがましい。

実際の報道は半分正解で、半分不正解です。卒業を機に廃止というのは、旧白滝しか当てはまりません。というのも、彼女が通う高校では(今回廃止になる)下白滝や上白滝から通う生徒はいないからです。

廃止自体はかねてから言われていたようなので、旧白滝の場合、1人ながら利用実績があることから保留され、卒業を機に廃止を引き止める理由がなくなった、というのが真相でしょう。

駅前を通る旧白滝14号線。

現在も少ないながら農業が営まれています。番号の多さがかつての規模を偲ばせます。

そしてこれが駅全景。

元仮乗降場ですが、戦後間もない設置だけあって、きちんと土盛りをされています。

駅としての設備は、真ん中に今にも壊れそうな木造の待合室があるのみ。

中は木製のベンチと駅ノートが置かれているだけです。

表紙の書き込みにもありますが、最近駅ノートの扱いがひどくなっている気がします。旧白滝のように投げ捨てられているのはもとより、私が見た中では、

・ごみ箱に捨てる(札沼線・於札内駅)

・盗む(石北本線・金華駅、留萌本線・幌糠駅)

・破る(石勝線・東追分だった気がする)

なんて心無い事例が多発しています。

大事にしないやつは墓地送りなんだからね!

(※駅前の踏み切りの名前が『墓地』)

1面1線で、既に朽ちかけている旧白滝は、その内自然に還っていくことでしょう。

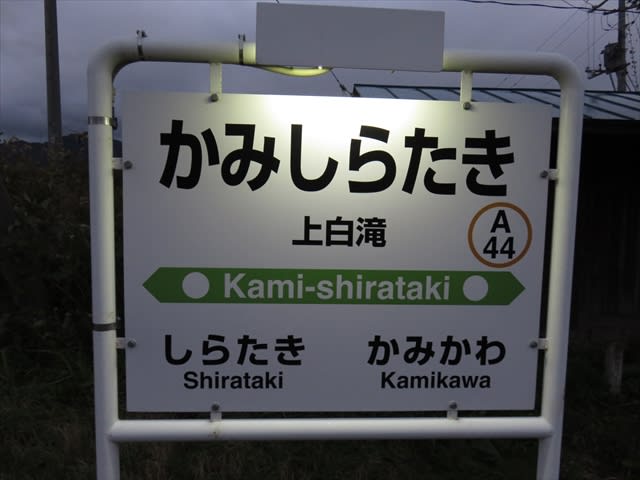

⑧上白滝駅 Kami-shirataki

[駅データ]

開業:1932年10月1日

構造:2面2線→1面1線

「白滝シリーズ」最西端にして、最高峰。

まず、隣の駅からして異常です。白滝までは4kmほどで歩いていけるのですが、お隣の上川まではなんと34kmあります。

かつては隣の奥白滝をはじめ、峠付近にいくつか駅があったのですが、2001年までにすべて廃止されてしまいました。

列車本数はまさかの1日2本。「白滝シリーズ」でも最高難易度を誇り、駅で寝るか片道を鉄道以外にするしかありません。私も帰りは白滝駅まで歩きました。

下白滝とよく似た駅舎が健在です。

停車本数とは裏腹に、内部は白滝シリーズでもトップクラスの充実度。ベンチが塗りなおされているのはもとより、花瓶が置かれ、本棚まで用意されています。

もちろん駅ノートも完備ですが、到達難易度が高すぎるため書き込みはごく少数。書き込みがない日もありました。

太陽が沈んだ午後5時半のホーム。

かつては2面2線でしたが、現在は駅舎側のみが残されています。線路もかつての分岐部がまっすぐに直されているため、線路の途中にポツンと残されている感じです。

周辺は下白滝や旧白滝に比べて民家が多く、目の前を国道が走っていることもあって、本数ほどの秘境感はありません。

隣の白滝駅まで行けば特急も乗れますから、それも利用が少ない理由かもしれません。

1日1本の旭川行き普通列車。この列車が終電です。峠を越える普通列車は、この1本のほか「きたみ」があるのみ。

上白滝がなくなると、上川~白滝が37.3kmとなり、再び在来線での日本最長駅間に返り咲く予定です(次が石勝線新夕張~占冠の34.3km)。

上川~上白滝は日本最長だった時代があります。駅がなくなっても、栄光の座にあったことは永遠に刻まれることでしょう。

余談ですが、今改正で、新幹線の最長駅間が米原~京都67.7kmに変わって、木古内~奥津軽いまべつ(現:津軽今別)の74.8kmとなります。

ということで、ダイヤ改正で姿を消す8つの駅の紹介でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます