近世 五箇荘の領主・今井氏の活躍と伝説

第7回 ゆめづくりまちづくり賞「奨励賞」受賞 詳しくはこちらから

主催:快適都市実現委員会 委員長 安藤忠雄

”すずめ踊り”ゆかりの地伝説 「顕彰碑」建立 詳しくはこちらから

泉州堺の石工の里(旧跡)「中之町公園」に仙臺すずめ踊りりがやって来た! 詳しくはこちらから

前田秀一 プロフィール

1.話題の提起-徳川幕府直轄地としての北区(1)

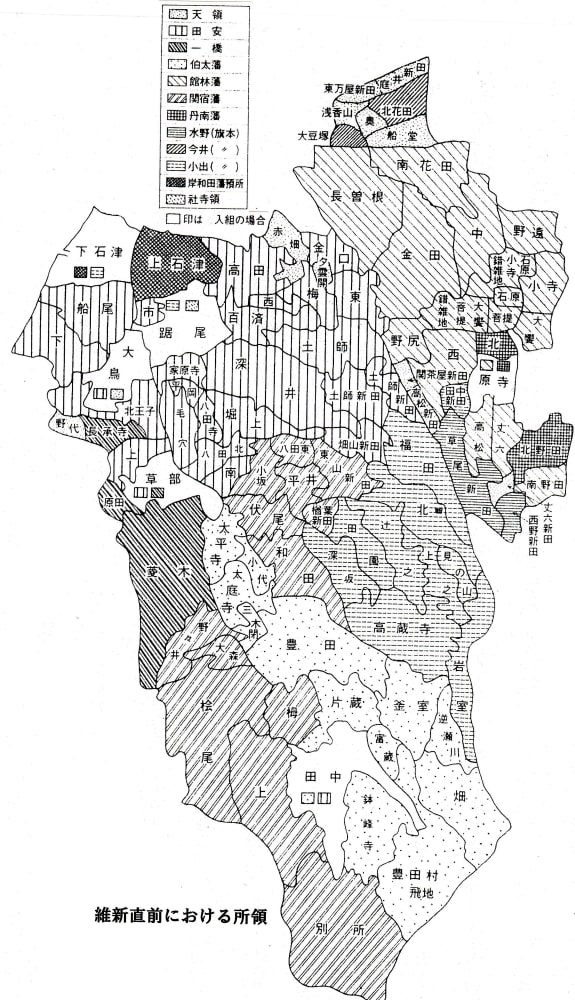

徳川幕府の畿内支配は、当初は地域の土豪や豪商を利用しながら、やがては、これらを駆逐して、直轄支配の力を強めていった。

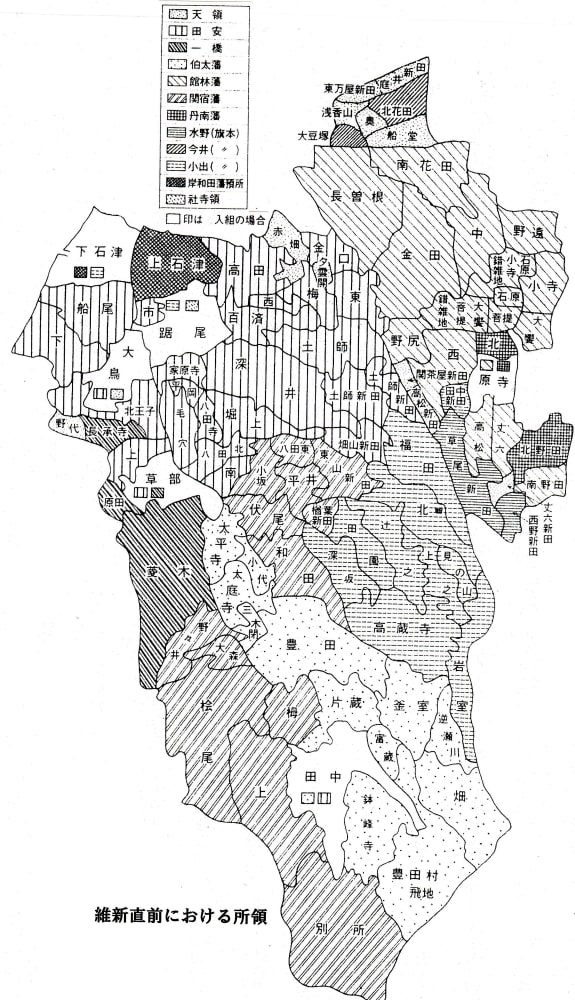

元禄7年(1694)12月、河内国八上郡には関東の名門で、当時若年寄りの秋元喬知の領地7,000石が設定され、元禄13年(1700)には丹南・丹北郡にも加増され、幕末まで現在の北区のほぼ全域が譜代大名館林藩秋元但馬守の所領となった。

多くの畿内代官が没落していった中で、今井家(堺)、末吉家(平野)、角倉(すみのくら)家(京都)の三家はその在地での勢いを認められて直轄領の代官となり、この時代の流れを潜り抜け、その後代官は返上しながらも、旗本として仕え知行地は確保し維新を迎えた。

明治2年(1869)9月13日付太政官布告により旧旗本知行地は一斉に上地を命じられた。

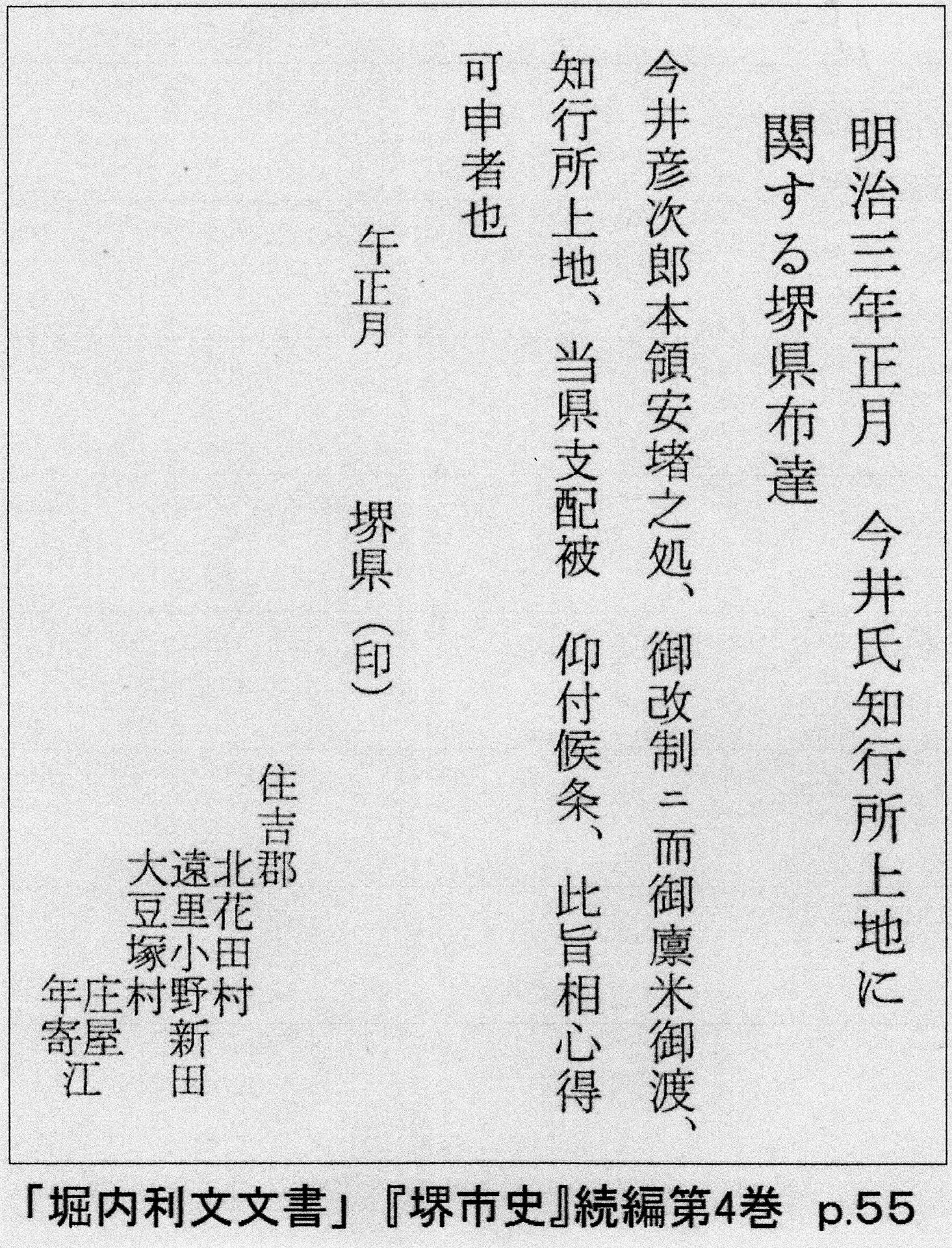

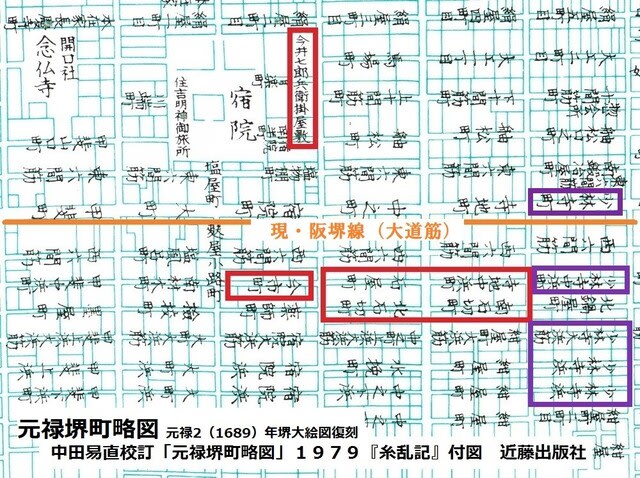

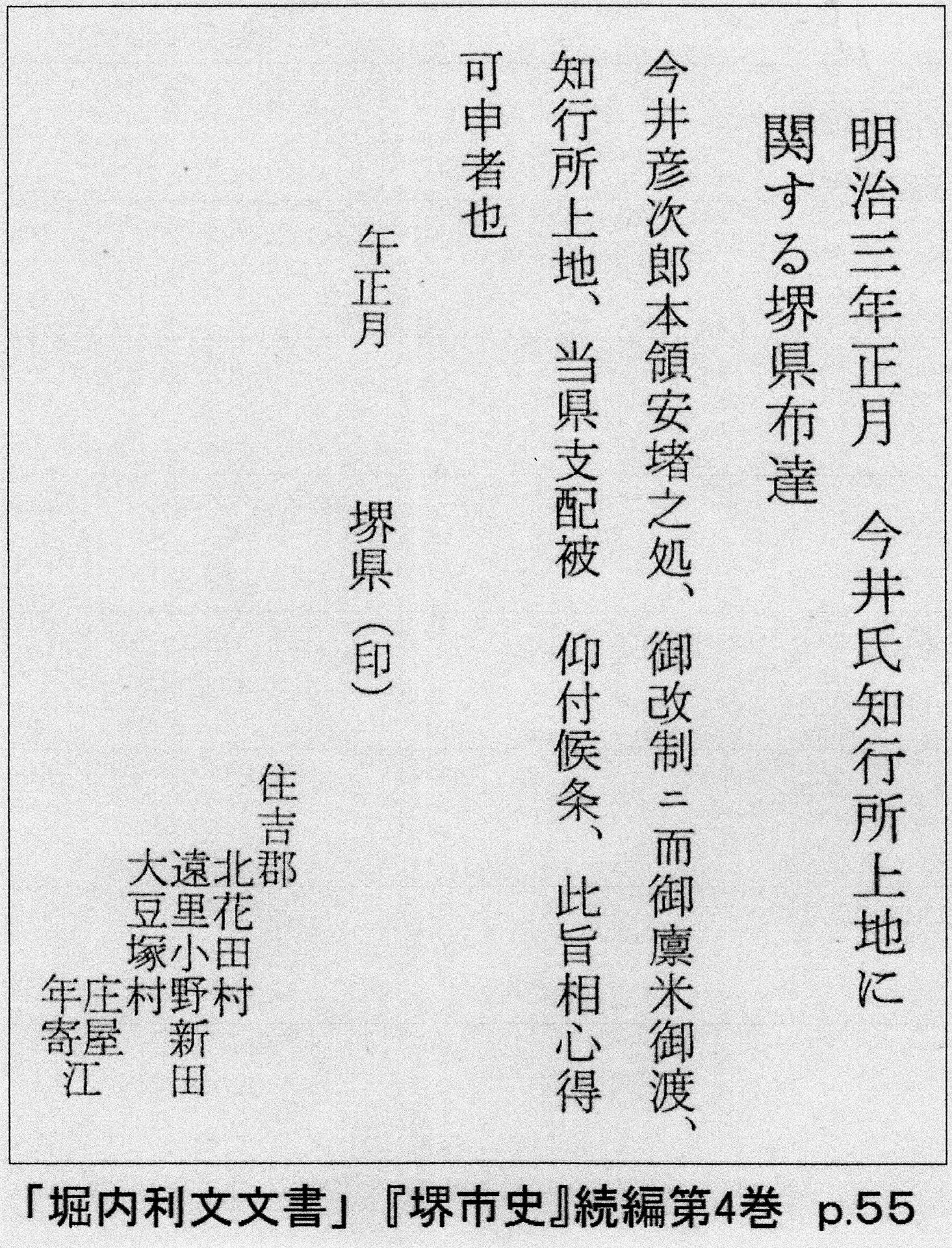

今井家領地(当主・今井彦次郎、本名:正武、東京南品川在住)に関しては、明治3年(1870)1月に堺県より「知行地が上地され、県の支配に入るべき」旨の布達が、北花田、遠里小野新田、大豆塚村の庄屋年寄中へ出された(堀内利文文書)。

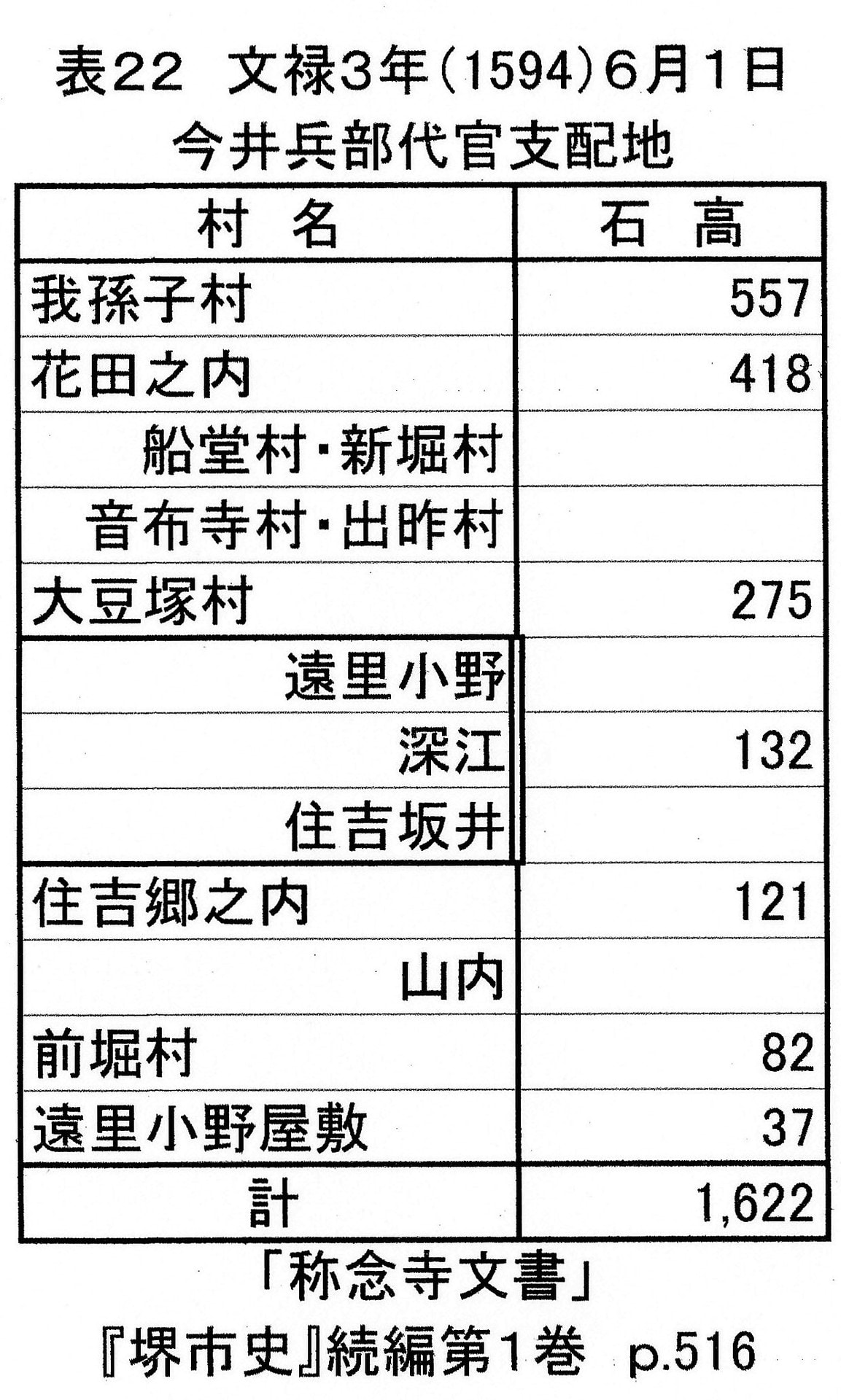

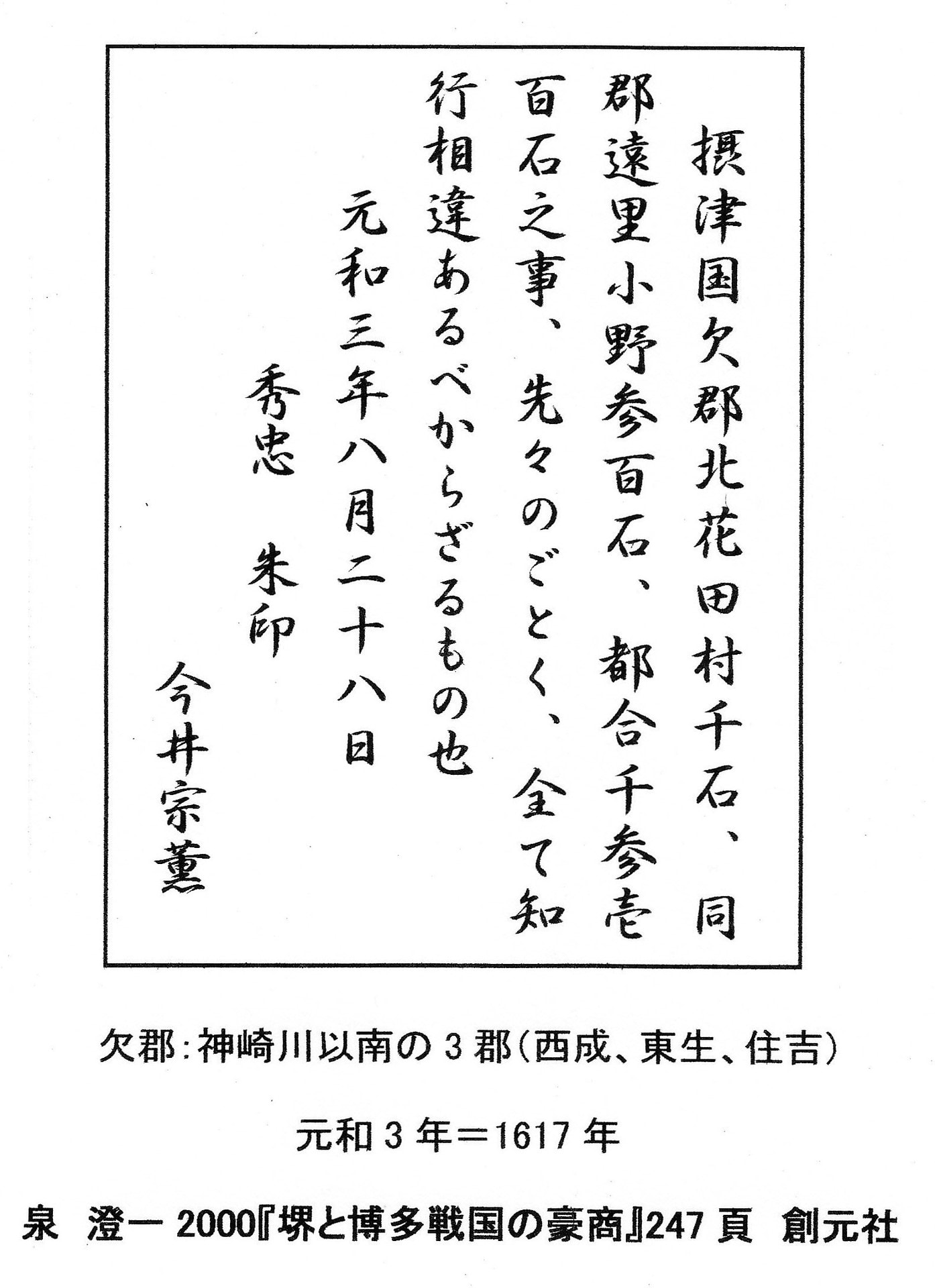

維新当時、北花田、遠里小野、大豆塚に1,300石の知行地を有しており、この石高は宗薫が家康から与えられ知行石高と等しく、代官は止めたが旗本として最後まで守り伝えた。

2.五箇荘の領主・今井氏の活躍と知行の変遷(2~4

永禄11年(1568)、織田信長が足利義昭を奉じて上洛の際、今井宗久は摂津国西成郡芥川で迎え、名物・松島の葉茶壺、紹鴎茄子を献上した。信長は関心を高め「御茶湯御政道」へ発展した。

宗久は、信長の矢銭2万貫(現価推定:約20億円)の受け入れを堺のまち衆(会合衆)に説得尽力した。その後、信長に仕え、千宗易、津田宗及とともに茶頭を務め、摂津国住吉郡に2,200石の采地(領地)を与えられ、代官に処せられた。

兵糧、弾薬の供給、尽力など商人としての力を評価され、信長に多くの特権を与えられた。

永禄12年(1569)

◆堺五箇荘の代官職と塩合物過料銭の徴収権

◆淀川の自由通行券(今井船)

元亀元年(1570)

◆堺鉄砲鍛冶の統制権〔河内鋳物師、吹屋(鍛冶屋)を集め、鉄砲、火薬製造した〕

◆生野銀山など但馬銀山の支配権

◆堺南材木町、甲斐町の運上船の徴収権

◆堺北庄、端郷の棟別銭の徴収権

豊臣秀吉は新興の小西隆佐や千宗易を重用し、今井宗久の晩年は秀吉の寵遇も薄れていた。宗久が亡くなると知行2,200石の内、1,200石を豊臣氏の蔵入り地として収公し、宗薫には1,000石を継がせ、引き続き代官に任じた。

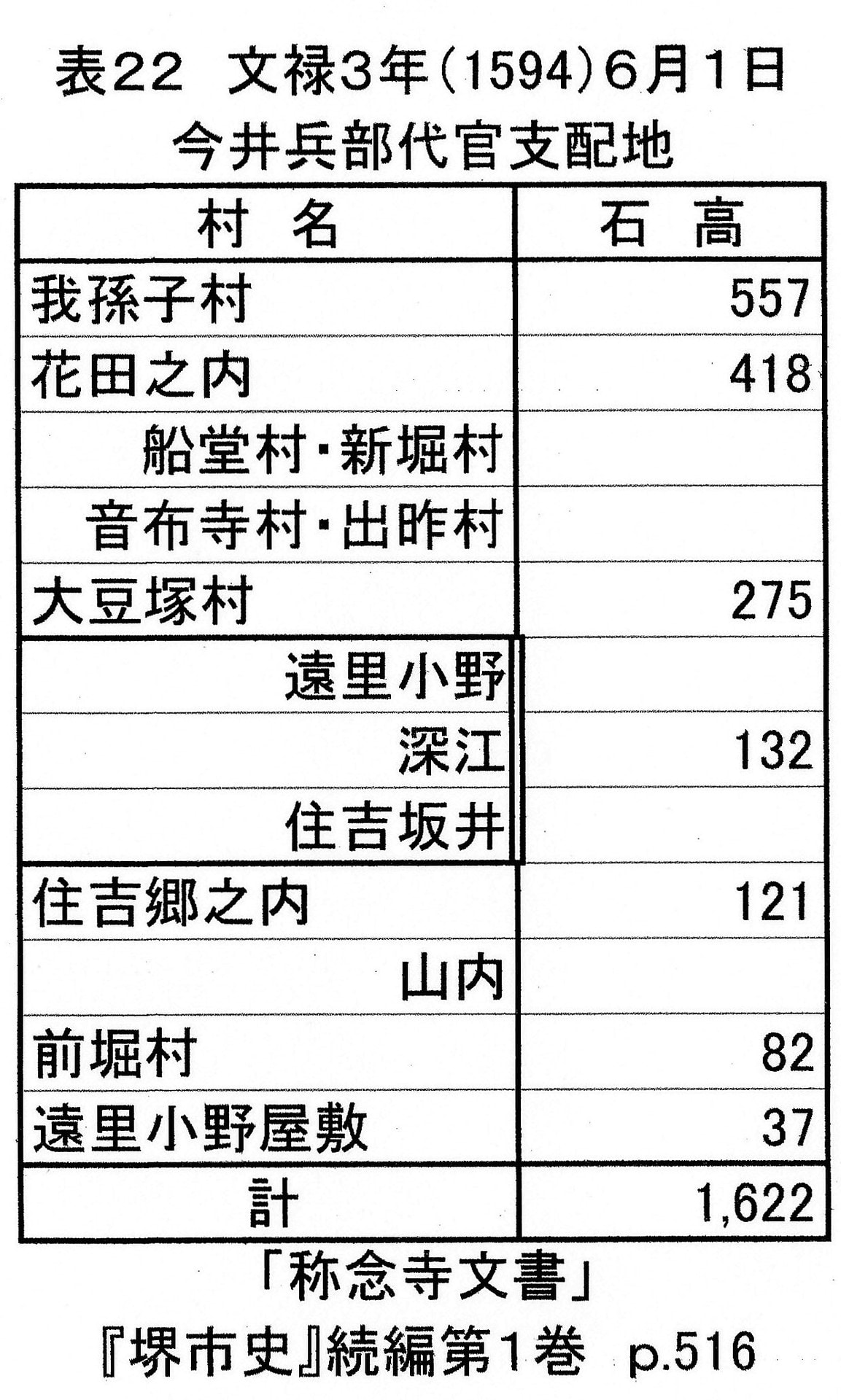

文禄3年(1594)、秀吉の命により宗薫から今井兵部(*)へ代官職が委譲され、兵部は文禄以降の豊臣政権にあって、直臣吏僚の一人として僧侶と武士の身分をもって秀吉に仕えた。

*:今井兵部

・天正11年(1583)、信長の死後、今井宗久と同郷の近親者で近江の河瀬氏から宗久のもとに養子となった河瀬宗綱(二代目・今井兵部)が、

その子・富綱(三代目・今井兵部)とともに、本願寺・顕如に連れられて大和・今井郷へ入り称念寺の住職となった。

・文禄3年(1594)、秀吉の命により宗薫から代官職を委譲され、文禄以降の豊臣政権にあって、直臣吏僚の一人として僧侶と武士の身分を

もって秀吉に仕えた。

・秀吉の庇護は厚かったが、江戸時代に入ると寺内町の存続をきらった徳川幕府は、延宝7年(1679)、「郷中並」に扱い代々続いた今井兵部氏

は武士の身分を返上し釈門に専念した。

宗薫も、秀吉から次第に疎んじられていたが、慶長3年(1598)太閤秀吉が亡くなると、宗薫は「惣無事令」にも拘らず、慶長4年(1599)正月、家康の命を受け政宗の娘・五六八(いろは)姫と松平忠輝(家康6男)との婚約の儀を整え、家康と政宗との連携に尽力し関ケ原の戦いの戦勝に貢献した。

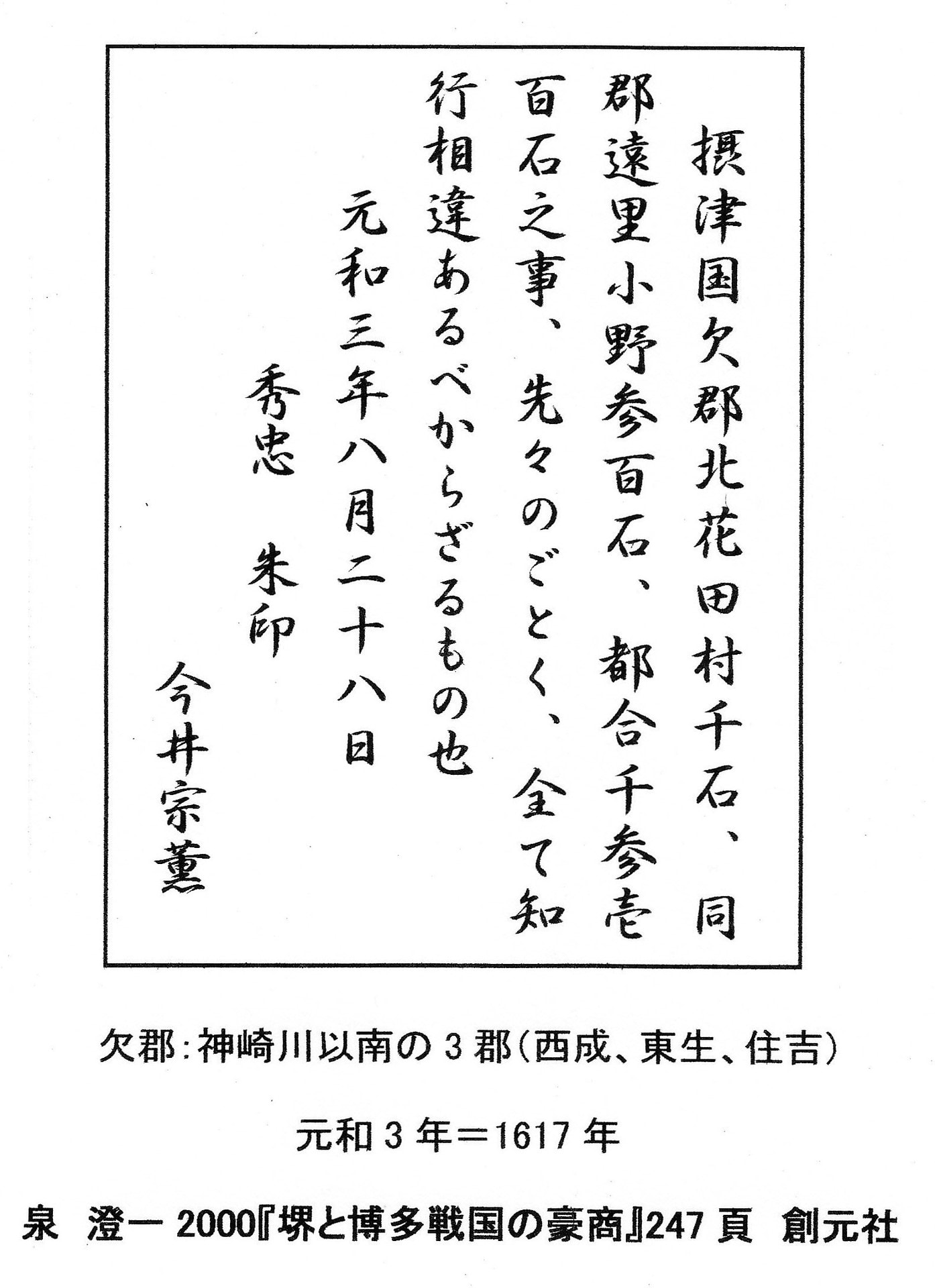

関ケ原の戦いの後、家康に元の知行1,000石を安堵され、その後、摂津国住吉郡の内に300石加増され合計1,300石となった(元和3年8月28日付 秀忠朱印状)。和泉、河内両国の代官に任じられ、旗本に加えられた。

宗久より6代目・今井好澄(法名:宗徹)は、元禄8年(1695)2月18日初めて将軍綱吉に拝謁し目の患のため代官を辞し、以降末代まで江戸に出て旗本として徳川幕府に仕えた。

地元では、庄屋年寄中が旗本今井家の代官を務めた。

3.今に生きる伝説(5)

1)今井宗薫「・・・五箇荘村大字花田に屋敷跡がある。」『堺市史第7巻別編』の拠りどころ

五箇荘村の領主・今井宗薫の屋敷ついては、「旧住吉郡、現大阪府泉北郡五箇荘村大字花田に屋敷跡がある。(慶長)十九年(1614)大坂の役起こるに及び、宗薫は関東に通ずるの嫌疑を受け、大坂方においては之を悪むこと甚だしく、堺の邸宅は襲われ、遂に父子共に捕えられて大坂城内に禁固された。此の時家財茶器等は没収するところとなった。」(『堺市史 第7巻続編』179頁)との記述があるが、残念ながら、現地においても、また文献上においてもその屋敷跡がどのあたりであったのかまったく手掛かりがつかめていない。

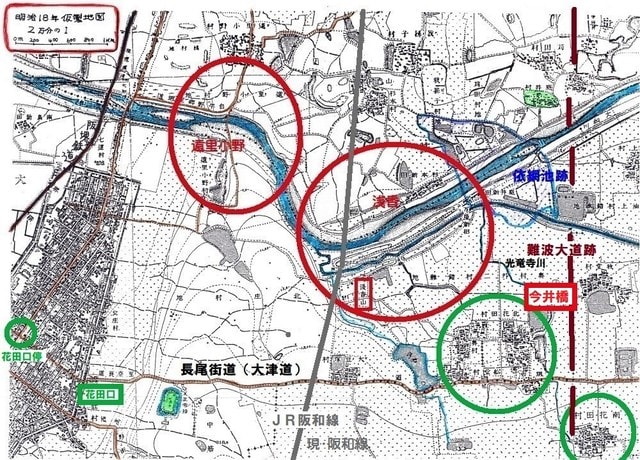

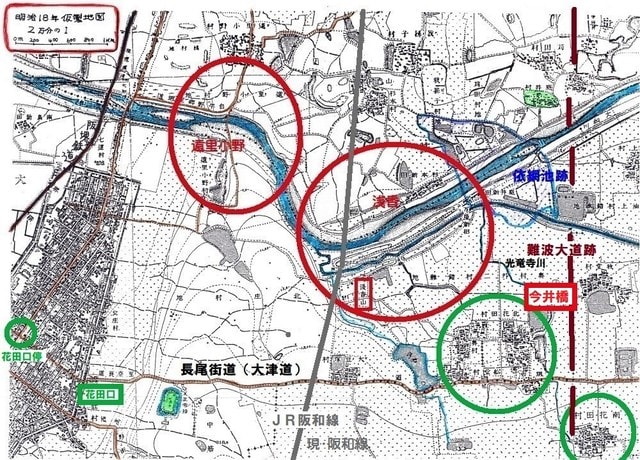

一方、今井家の北花田領の南側に位置する堺と我堂を結ぶ道路(現・府道大堀-堺線)の光竜寺川に架かる橋が「今井橋」(「阿坂墓地」の南側)と名付けられているのを発見した。

「今井橋」のネーミングについて(堺市・土木部北部地域整備事務所回答)(6)

① 記録としての初出の時期:

現行の橋の建設年次は昭和33年(1958年)

② 初出の資料名:

平成18年(2006年)堺市が政令都市の移行した際に大阪府から引き継いだもので、管理上の「図面」を引き継いだ。

③ 名前の由来:

引き継いだ「図面」関連資料の中に建設時の名前の由来等わかる資料は含まれていない。

通常、道路管理者が地元の話も聞いたうえで名づけることが多いので、当時の大阪府が地元に相談して名前を付けたものと思われる。

④ 「今井橋」周辺の歴史的なこと

堺市博物館学芸課よりの回答

「府道大堀⁻堺線は戦前からの主要道路で昭和17年(1942年)の航空写真においても大きな道として写っており、阿坂墓地関係の寺の住職、

郷土史家に聞いてみたが不明だった。今井宗久が五箇荘村の代官であった事実から命名された可能性があると思われる。」

2)地名から見る北区の伝説 「北区」ホームページより抜粋引用

五箇荘 大化の改新の時に設けられた口分田の跡があり、平安時代から鎌倉時代にかけて、寺社や貴族と結んだ田園が増えた。五箇荘には当時五つの荘園があったといわれている。

南花田・北花田 遠里小野(江戸時代に大和川の水路が付け替えられ、大阪と堺が分断されたので、現堺と大阪の両市に遠里小野、浅香がある)から五箇荘にかけて、灯油などの原料に使われる「あぶらな」、「えごま」の栽培が中世から近代にかけて盛んに行われた。この周辺は、開花期には一面に見事な花盛りになった。この花田へ通じる入口を「花田口」と名づけられ、さらにその道路が「花田口筋」と呼ばれた。

金岡 明治22年(1889)の町村制により金田村と長曽根村が合併し、金岡神社にちなんで金岡村と名づけられた。堺の刃物と鉄砲産業発展の源は丹南の鋳物師集団にあり、この地がかつて丹南鋳物師の居住地であったことから村名が金田村に替わり、さらに付近に黒土・日(火)置・丹冶比など、鍛治に関係の深い地名が多いことから「金の岡」(金岡)と名づけられたという説もある。永禄12年(1569)、今井宗薫が鍛冶屋の許可を巡って「金田寺内町」に送った書状がある。

与謝野晶子『ふるさとのうた』より(7)

川ひとすじ 菜たね十里(じゅうり)の 宵月夜(よいづきよ) 母が生まれし 国美(うつくしむ

晶子の少女時代、堺の郊外(旧五箇荘=遠里小野、北花田一帯)では一面の菜の花畑が見られた。一筋の大和川が流れ、美しい月光が菜の花を照らしだしている。母への愛情を直接述べず、母の故郷への慕情を読んでいる。

菜種(なたね)の香(か) 古(ふる)き堺を ひたすらむ 踏(ふ)まほしけれ 殿馬場(とのばば)の道

菜種の花の香りが故郷・堺の町をひたしていることだろう。女学校(現泉陽高等学校)に通学していたころ歩いた殿馬場(昔、奉行所があり、馬場があった)の道をもう一度踏みしめてみたい。

大蔵永常1836『清油録』に「神功皇后の御時より遠里小野村にて榛(はしばみ)の実の油を製し住吉の神前の灯明その他神事に用ふる所の油をみなこの地より納め奉れり」の記述あり

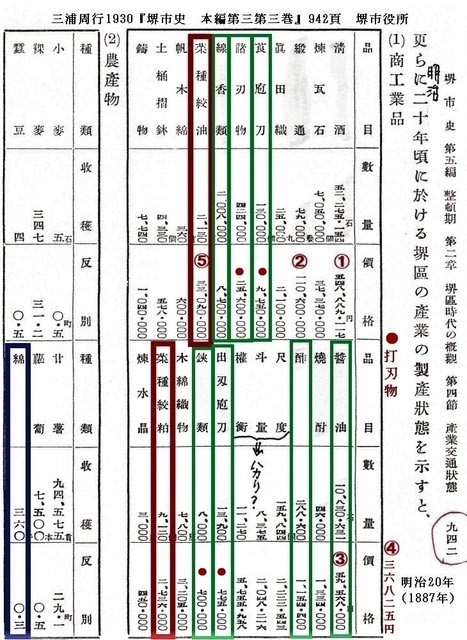

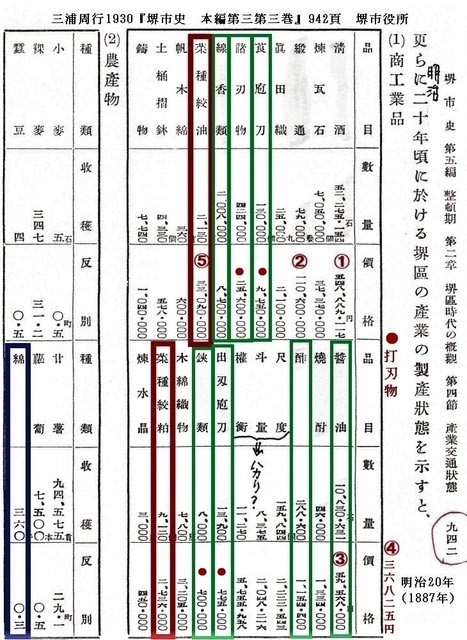

遠里小野村では、古来より住吉神社をはじめ神社仏閣に灯明用油を納めていた。原料も荏胡麻から稲の裏作が可能で絞りやすい菜種に代わり庶民も灯火の恩恵に浴するようになった。 明治20年には菜種絞油の生産高は打ち刃物に匹敵して業界第5位の位置付けにあったが(8)、明治24年(1891)ころから電灯が普及するに従い堺の菜種油産業は廃れ、五箇荘の地から一面の花畑の光景は消えて行った。

3)“すずめ踊り”伝説

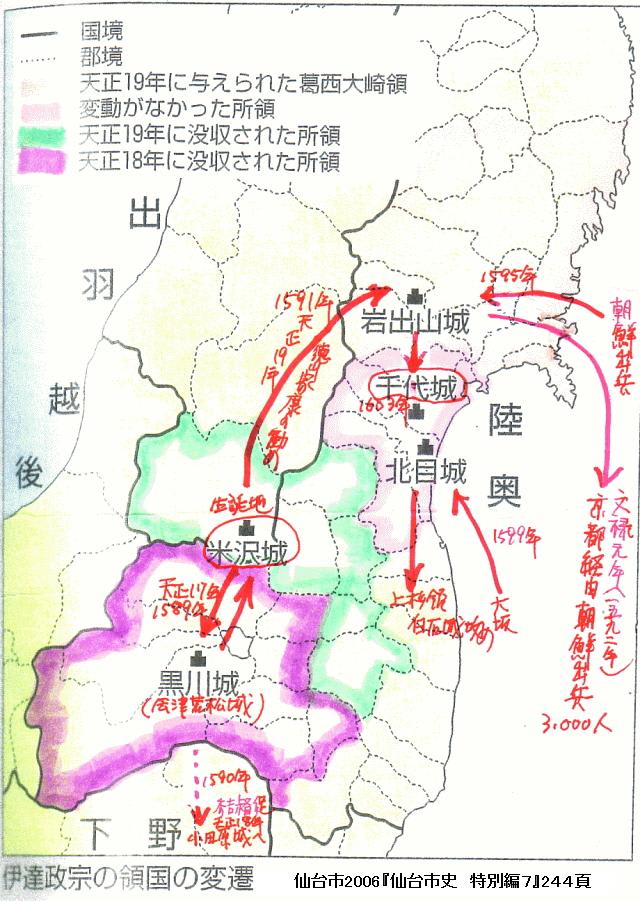

豊臣秀吉は織田信長の「惣無事」(戦闘停止命令)を天下統一の大義名分として引継ぎ、天正15年(1587)12月、「惣無事令」に従わない関東・奥羽地方討伐を見据え、目先の小田原城・北条氏討伐に向けて進行した。

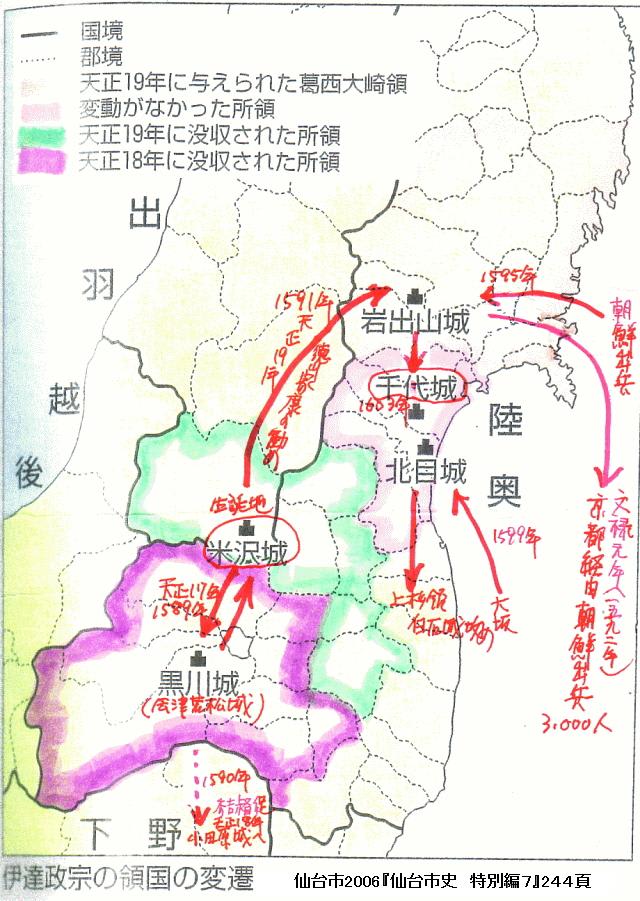

伊達政宗は、北条氏との盟約を守って迷ったが、秀吉の兵の動員数に押されて秀吉に服従することを決意し、切腹覚悟の白装束で遅れて小田原城に参内した。許されたが、秀吉の命により自分の城に帰ることなく上洛し、25歳から35歳まで伏見(現京都市伏見区桃谷町正宗)に屋敷を構え桃山文化を目の当たりにした。

秀吉の死後、「惣無事令」違反にもかかわらず、今井宗薫は徳川家康の要請を受けて家康の六男・松平忠輝と政宗の長女・五六八(いろは)姫との婚約の儀を整え盟約を結び付けた。宗薫は一連の功績により徳川家康から旗本に処せられ1,000石の知行を与えられ、政宗は宗薫を頼り、宗薫は徳川将軍と政宗の仲介役として大いに貢献した。

<宗薫と政宗の手紙の交流>(9)

・宗薫⇒政宗 計10通(天正18年8月12日~寛永3年8月5日) 寛永4年4月11日 今井宗薫死亡

・政宗⇒宗薫 計15通(慶長4年3月8日~寛永3年9月23日) 特に、関ケ原の戦い前後に多い

<政宗が宗薫を頼りにした事例> (慶長6年(1601)4月18日付政宗⇒宗薫手紙 大阪・観心寺所蔵)

「秀頼様がご幼少の間は、家康様のお側に置いて成人させ、日本の政治を行うほどの人物では

ないと家康様がご覧になるのなら2~3ヶ国でもあてがえばよいのではないか。

大坂に置いておくと、秀頼様を大将にまつりあげ謀反を起こすことにもなりかねない。

そのために秀頼様が切腹なされるような事態になれば、太閤殿下の亡魂に対しに申し訳ない。」

伊達政宗でも今井宗薫を介さねば徳川家康に直接献策できなかった。

政宗は、関ケ原の戦いで会津藩・上杉景勝と戦い、家康軍戦勝の後方支援の役目を果たした。

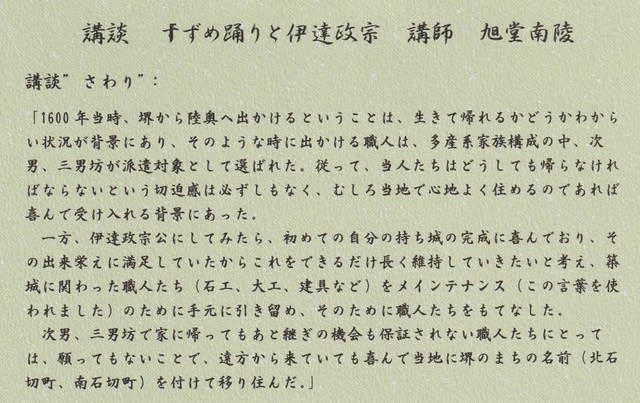

戦後の恩賞として、初めての自分の城の築造を願い出て許され、陸奥に桃山文化の再現をめざすべく、上方から石工棟梁(泉州堺の黒田屋八兵衛ほか3人)および大工棟梁を招聘した。

慶長8年(1603)、仙台城完成の移徒式(わたまし)の宴席で、泉州堺から馳せ参じた石工衆たちが城主・伊達政宗の前で即興的に披露した踊りを、伊達家の家紋「竹に雀」に因んで“すずめ踊り”と名付けられたと伝えられている(伝説)。

伊達家家紋「竹に雀」(瑞鳳殿扉) 棟梁⁻黒田家 第十八代 黒田孝次氏 大坂の陣天下一祭 堺すずめ踊り(大阪城)

その後、石工衆たちは城下に土地を与えられ、「石切町」と名付けて住み続け堺へ帰ることはなく仙台の地で石尊神社(瀬田谷不動尊)の例祭などで踊り伝え、今日まで伝承されてきている。

踊ることは生きること -堺すずめ踊りへの期待-(12)

関西大学人間健康学部 教授 原田純子

会報『堺すずめ踊り』第13号 3頁 平成26年7月1日発行 堺すずめ踊り協賛会

1603年といえば、家康が徳川幕府を開いた年です。徳川家対豊臣家という東西の緊張が高まる中、庶民の間には現世主義的な風潮が広まり、今を楽しく生きることに熱心であったという時代です。宗教的な念仏踊りや可憐なややこ踊り、仮装の盆踊りともいわれる風流踊りなどが隆盛する中、出雲阿国が「かぶき踊」をもって京でデビューしたのもこの年です。このような時代、人々が踊る目的は何だったのでしょうか。

歴史学者・アンチオープは、「ほとんどすべての人間社会の生活のなかにダンスが一定の位置を占めているという、ダンスの普遍的特性を示す事例は数多い。(中略)人間は単独あるいは集団で、悲喜感情を表現し、恐怖や説明のつかない事象を鎮め、疲れを振り払って力を回復するために踊り、またそれによっていま置かれている現実を乗り越えたり、他者との対話、コミュニケーションをはかるのである(p.163)」と述べています。ダンスとは本来、他者に対する表現であると同時に自己の存在を確認する行為であり、人々を結び、絆を強めるものです。

歴史学者・アンチオープは、「ほとんどすべての人間社会の生活のなかにダンスが一定の位置を占めているという、ダンスの普遍的特性を示す事例は数多い。(中略)人間は単独あるいは集団で、悲喜感情を表現し、恐怖や説明のつかない事象を鎮め、疲れを振り払って力を回復するために踊り、またそれによっていま置かれている現実を乗り越えたり、他者との対話、コミュニケーションをはかるのである(p.163)」と述べています。ダンスとは本来、他者に対する表現であると同時に自己の存在を確認する行為であり、人々を結び、絆を強めるものです。

政宗公の御前で「即興的に」踊ったと伝えられている堺の石工たちも、踊ることには抵抗がなかったのだと想像します。しかも、その踊る姿が“餌をついばむ雀”のように見えたというのですから、踊りの形式もある程度整っていたのかもしれません。彼らは踊ることに慣れ親しみ、日常のなかで踊っていた踊りを披露したということなのでしょう。このように、踊ることは生活の一部であり身近な行為でした。娯楽が増えた現代では、踊りはかつてほど必要不可欠なものという認識はなくなりましたが、本質的な意味は変わっていないと考えます。

幼稚園から中学校まででダンスが必修化された今、踊りに期待されているのは、リズムに乗って踊る楽しさともに、仲間とコミュニケーションをはかりながらひとつのものを創り上げていく面白さや達成感を味わうことだと私は考えています。仲間と意見をぶつけたり、互いを尊重したりしながら踊りを仕上げていく過程は、とくに対面コミュニケーションが苦手で自己肯定感が低いといわれている若い世代にとって、大変貴重な経験です。

踊りがもつこのような意義をあらためて認識しつつ、堺の市民文化として、すずめ踊りも是非さまざまな場所に出掛けていただき、人と人とを結び、生きる歓びや自己の存在を確かめるという踊り本来の役割を担って欲しいと思います。

踊りを踊ることや教えることは世代を超えたコミュニケーションです。

<引用文献・資料>

1.小葉田 淳 編集代表 1971『堺市史 続編 第一巻』堺市役所

2.編集顧問・高柳光寿、岡山泰四、斎木一馬 1964『新訂寛政重修諸家譜第四』(株)続群書類従完成会

3.泉 澄一 2000『堺と博多 戦国の豪商』創元社

4.吉田 豊 2010「宗久茶屋と鉄砲伝来-堺史研究における伝説と通説」『堺市博物館報』 第29号、44頁 堺市博物館

5.堺市役所 1930『堺市史 第七巻 別編』179頁 清文堂出版

6.堺市・土木部・北部地域整備事務所 2016.8.22.報告書「阿坂墓地南側、光竜寺川に架かる“今井橋”の謂れについて」

7.小川雅司(羽衣国際大学准教授)2013『与謝野晶子 ふるさとのうた』3頁 14頁 堺山之口連合商店街振興組合

8.三浦周行監修1930年初版『堺市史 本編 第3 第3巻』942頁 堺市役所

9.高橋あけみ2003「今井宗薫と伊達政宗-宗薫家茶の湯書(佐藤家本)の意義」熊倉功夫編2003『茶人と茶の湯の研究』294頁 思文閣出版

10.河内長野市2010「市指定文化財 伊達政宗自筆書状」檜尾山観心寺所蔵 河内長野市ホームページ

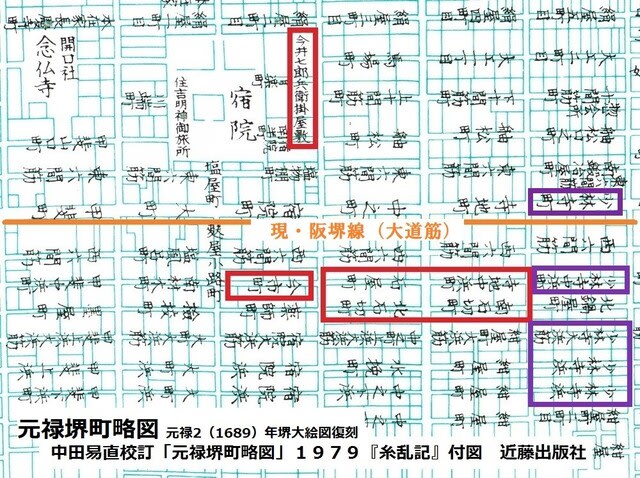

11.中田易直校訂「元禄堺町略図」1917『糸乱記』付図 近藤出版社

12.原田純子2015「踊ることは生きること-堺すずめ踊りへの期待」会報「堺すずめ踊り」第13号 3頁 平成26年7月1日発行 堺すずめ踊り協賛会

13.読売新聞 「天国の姉に雀踊り披露」2012年(平成24年)5月20日号 仙台13版

14.前田秀一編集2016『堺すずめ踊り 普及活動10周年写真集』 堺すずめ踊り協賛会

SDGs魅力情報 「堺から日本へ、世界へ!」はこちらから

”堺すずめ踊り”10年の歩み はこちらから

”すずめ踊り”動画鑑賞 はこちらから

”堺すずめ踊り” facebook はこちらから

歴史学者・アンチオープは、「ほとんどすべての人間社会の生活のなかにダンスが一定の位置を占めているという、ダンスの普遍的特性を示す事例は数多い。(中略)人間は単独あるいは集団で、悲喜感情を表現し、恐怖や説明のつかない事象を鎮め、疲れを振り払って力を回復するために踊り、またそれによっていま置かれている現実を乗り越えたり、他者との対話、コミュニケーションをはかるのである(p.163)」と述べています。

歴史学者・アンチオープは、「ほとんどすべての人間社会の生活のなかにダンスが一定の位置を占めているという、ダンスの普遍的特性を示す事例は数多い。(中略)人間は単独あるいは集団で、悲喜感情を表現し、恐怖や説明のつかない事象を鎮め、疲れを振り払って力を回復するために踊り、またそれによっていま置かれている現実を乗り越えたり、他者との対話、コミュニケーションをはかるのである(p.163)」と述べています。

伊達政宗と今井宗薫の出会いは、天正18年3月1日、豊臣秀吉が東国征伐の第1段として北条氏の小田原城攻めに出陣した時であった。

伊達政宗と今井宗薫の出会いは、天正18年3月1日、豊臣秀吉が東国征伐の第1段として北条氏の小田原城攻めに出陣した時であった。

松平忠輝と五郎八姫は慶長11年(1606)に結婚するが、宗薫は大坂方に睨まれ、慶長19年(1614)11月大坂冬の陣が起こると関東に通じているとして大坂方に捕えられ、家財や茶器などを没収され、大坂城内に監禁された。

松平忠輝と五郎八姫は慶長11年(1606)に結婚するが、宗薫は大坂方に睨まれ、慶長19年(1614)11月大坂冬の陣が起こると関東に通じているとして大坂方に捕えられ、家財や茶器などを没収され、大坂城内に監禁された。 大坂城の城郭の大きさは豊臣時代の4分の1の規模に縮小されたものの、天守はその高さも総床面積も豊臣期のそれを越える規模のものが構築された。

大坂城の城郭の大きさは豊臣時代の4分の1の規模に縮小されたものの、天守はその高さも総床面積も豊臣期のそれを越える規模のものが構築された。

人で商人・今井宗薫が相談に乗り石垣の築造に堺の石工衆を派遣した。

人で商人・今井宗薫が相談に乗り石垣の築造に堺の石工衆を派遣した。