「読む会」だより(24年7月用)文責IZ

(前月の議論など)

6月の読む会は16日に行なわれました。

(前月の議論)の所では、『マルクスの物象化論』を書いた方を築山崇氏と紹介しましたが、佐々木隆治氏の間違いでした。氏は、第3巻の現行版と草稿を照合した本も出しているようなので、その折には参照させてもらうかもしれません。ここでは、生産力の発展と労働者の疎外(失業など)について若干の議論がありました。

(説明)の所ではまず、労働力の自然的相違について述べられている所で、「すなわち男か女か……」とあるが、訳文としてどうかという質問が出ました。チューターは岩波文庫訳でどうなっているかは確認しておくと答えました。(岩波文庫訳でも同じでした。)

また、「労賃」とあるのは賃金ということでよいのか、違いはあるのかという質問がありました。チューターは、労賃は「労働賃金」の略だろうということで違いについては全く考えたことがなかった、同じものと考えてよいのではないか、と答えました。(次篇の「労賃」の中では、時間賃金だの出来高賃金だのが出てくるので、何か違いがあるようなら、そこで考えさせてもらいます。なお、労働賃銀という言葉は、賃金は“労働”に対する対価である──つまり労働者のすべての労働に対価が支払われている──というブルジョア的“現象”を表現したものです。しかしマルクスが指摘しているように、賃金ないし労賃とは、労働ではなくて“労働力《労働能力》”に対する対価です。だからこそ資本家は、労働者の労働能力の維持に必要な労働時間を越えて労働させることによって、つまりその不払労働部分によって剰余価値を得ることが可能なのでした。)

(説明)とは直接関係はないのですが、イーロン・マスクもいわゆるアソシエーション(彼の場合は、“企業”つまり資本の組織もまた共同の目的をもって人々が構成している、ということでしょうが)を唱えているということが、話題になりました。これに対しては参加者から、『ゼロからの資本論』の検討の時にも言ったが、マルクスの言っている「労働者の意識的結合」というのはそうしたアソシエーションとは違う協働的な生産を基礎にした共同体のことと思う。もちろんそれは中ソのような強権的なテクノクラートの支配ではありえないが、という意見が出されました。

6月にも新しい参加がありましたが、中途参加の方々(とりわけ『資本論』を読んだことのない方々)にも話に加わってもらえるように、チューターはいろいろ工夫していきたいと思っています。助言があればお願いします。

──復習2価値形態と貨幣、価格──

復習1(商品と価値)で触れたように、商品は、一方では具体的有用労働が対象化された種々に質的に異なる使用価値(有用物)ですが、他方ではそうしたものとは全く異なる、無差別な抽象的人間労働が対象化された同質なもの(大きさだけ違うもの)、つまり交換価値としても現れています。この商品の交換価値の内容が「価値」なのですが、それは質的には社会的に同等な抽象的人間労働(価値の実体)として、量的には支出労働時間(ないし必要労働時間)として規定されます。

商品の価値(ないし価値性格)は、無政府的な私的生産と商品交換に基づく社会が、その中においても社会的な再生産を継続していくために、社会の総労働が諸分野に分割され、またそれぞれ一定の割合で配分されなければならないという必然性の中で、生産物=商品が持つ社会的な性格──人間=社会自身が総労働の配分を意識的に組織できないのだから──なのでした。

商品に含まれる労働は、このように二つの側面(有用労働と抽象的労働との)を同時に持ちます。それは労働一般が、一方では諸有用物を生み出すと同時に、その労働がいつでも人々の一定の社会関係の下で行なわれるために一定の社会的性格を持たざるをえないということの、この社会での現われ方なのです(つまり労働の社会的な性格が、ここでは無差別な抽象的労働という独特な姿をとるのです)。だから問題は、労働が一定の社会的な性格を持つところにあるのではなくて、商品社会あるいはその発展した資本主義社会においては、この人間の“労働”のもつ社会的な性格が、商品のすなわち生産“物”のもつ性格として現われるという点にあるのです)。《第1章「商品」の1節「商品の二つの要因使用価値と価値(価値実体価値量)、2節「商品に表わされる労働の二重性」、など参照されたい》

このように商品の価値とは、商品を生産する労働の社会的に同等な性格なのですが、しかしながら、商品自体は諸有用物であり、“物”としての姿しかもっていません。だから商品自体が支出労働時間を表現するなどということは不可能なはずです(それは商品の交換を通じて、同等性として現れることができるだけです)。しかしながら、交換を通じて現われるにせよ何にせよ、やはり商品自体がそれ(価値=必要労働時間)を表わすことが出来なければ、商品交換を通じて社会生活を継続的に成立させることはできません。繰り返しですが、人間=社会が総労働を組織してはいないのですから。

では、商品はどのようにして自分の価値を表現しているのでしょうか? 商品は自分とは別の、ある特定の商品を自分の“価値の形態(現象形態)”と見なし、その特定の商品の一定量と自分は同じだという関係を結ぶこと(等置)によって、自分の価値を“相対的に“表現するのです。例えば、1着の上着(必要労働時間20時間)は、その必要労働時間を上着の姿そのもので表わすことはできませんが、上着は別の商品(例えば、1キロの茶、必要労働時間10時間)を自分の価値表現の相手とし、2キロの茶と自分は交換可能だ、同等だ(1着の上着=2キロ茶)という形で、表現するのです。このように商品の価値表現は、自分の価値の大きさを必要労働時間として直接に表現するわけではなくて、価値表現の相手として等置される他商品の“物”の大きさによって、いわば相手の姿をとって“相対的に”表現するという方法をとっているのです(いわゆる“回り道”)。

こうした商品による価値の表現関係が発展すると、商品世界は一つの商品(金)をその世界から除外して、その除外した金・商品の、“物”としての、特定の使用価値としての大きさで、すべての商品が自分の価値を表現する(除外した商品以外は)という関係が出来上がります。そしてこうした関係のなかでは、すべての商品が金という同じ素材でその価値を表現するのですから、どの商品も=x量の金という同じ姿で自らの価値を表現することになります。またこの関係の中では商品・金は価値の大きさを計るための尺度となることで貨幣の役割を担います。この貨幣・金という同じ物の大きさで計った、諸商品に共通な価値の大きさ(必要労働時間)の表現、言い換えれば商品の価値が観念的にそれに等置されている金量、これが商品の「価格」です。

この関係の中では、その除外された商品の姿をとって全ての商品が同質なものとして現れるのですから、事実上そこでは、商品に含まれるすべての労働が同質な社会的労働として現れるということになります。つまり価格(等置された金量)という姿をもつことによって、諸商品は(それらの使用価値の違いにもかかわらず、したがってまた諸個人の欲望とは無関係に)相互にその価値を表現しあい、相互に価値として関係しあうことが可能になるのです。

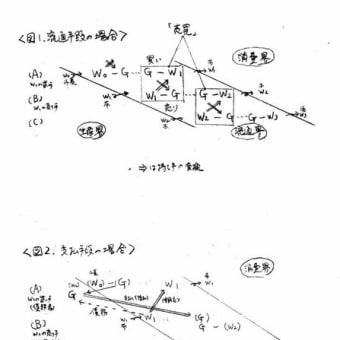

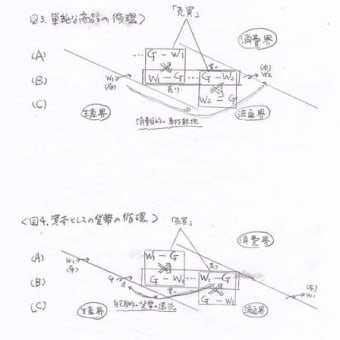

しかしながら諸商品は、価格を持ち価格の姿で相互に価値として関係しあうことができるようになったからといっても、それだけでは自分たちの力で総労働を配分できるわけではありません。このためには、実際に商品の全面的な相互転換(交換)が、つまり商品“流通”が行なわれなければなりません。商品自身は他の商品との交換“可能性”を価格として持っているだけですが、しかし、貨幣・金のほうは、それがすべての商品の“価値の形態”として認められているのですから、任意の商品との直接的交換可能性を持っていることになります。そこで商品はいったん貨幣の姿に置き換わることが出来るなら、今度はどんな商品とも任意に(価値量が同じであれば)置き換わることが出来ることになります。こうして諸商品は、貨幣の姿(価値の姿)を媒介にして───つまりW-G-Wの形態転換によって、あるいは商品交換を「売り」と「買い」の契機に分離することによって───全面的な相互転換を行ない、人間の社会的・物質的生活を、商品どうしの交換すなわち素材転換によって成り立たせ、総労働の配分を規制することが可能になるのです。

ところで貨幣・金は、この価値表現と商品交換の関係の外においては特定の自然的性質を持った使用価値にすぎません。しかしだからこそ貨幣・金は、他商品との直接的交換可能性という社会的性格をその一身に背負う独立した存在(実在物)として、つまりそれへの転態によって商品流通を媒介する“物”として社会的に認められるのです。こうして、商品の価値形態(貨幣形態)は貨幣・金においてその自然形態と「癒着」するのです。

マルクスが「貨幣の魔術」について語っている所を紹介しておきましょう。

・「われわれが見たように、すでにx量の商品A=y量の商品Bという最も単純な価値表現にあっても、他の一つの物の価値量がそれで表わされるところの物<右辺>は、その等価形態<交換可能性>をこの関係にはかかわりなく社会的な自然属性としてもっているかのように見える。われわれはこの間違った外観の固定化を追跡した。この外観は、一般的等価形態が一つの特別な商品種類の現物形態と合生すれば、または貨幣形態に結晶すれば、すでに完成している。<貨幣となる>一商品は、他の商品が全面的に自分の価値をこの一商品で表わすのではじめて貨幣になるとは見えないで、逆に、この一商品が貨幣であるから、他の諸商品が一般的に自分たちの価値をこの一商品で表わすように見える。媒介する運動は、運動そのものの結果では消えてしまって、なんの痕跡も残してはいない。諸商品は、なにもすることなしに、自分自身の完成した価値姿態を、自分のそとに自分と並んで存在する一つの商品体として、眼前に見いだすのである。これらの物、金銀は、地の底から出てきたままで、同時にいっさいの人間労働の直接的化身である。ここに貨幣の魔術がある。」(第2章末尾、全集版、P121)

最後に、間違いやすい点を一つだけ。商品が「価格」を持つということは、私的な労働が社会的な労働として表現されるということですが、「価格」が“実現”されるということは、商品が貨幣になるということ、つまり私的な労働が社会的に必要な労働として認められることを意味します。他方、商品が「価値」を持つということは、その生産のために社会的な労働の一定量が支出されたということですが、「価値」が“実現”されるということは、他の商品(価値量が同じ)と置き換わったということを意味します。《第1章の3節「価値形態または交換価値」、4節「商品の呪物的性格とその秘密」、第2章「交換過程」など参照されたい》

第3章での貨幣の諸機能、とりわけ価値章標や管理通貨の問題は当面省かせてもらいました。

ただ、「資本としての貨幣」と区別される「単なる貨幣としての貨幣(流通手段としての貨幣)」は、それがW-G-Wという商品流通を媒介し、総労働を配分するために私的な労働を同質な社会的な労働に置き換える契機をなしているということ、そして誰にでも頭に浮かぶであろう貨幣の“購買手段”という機能は、単にW-G-Wの後半の一部分を切り離しただけのものにすぎない(後半のG-Wは、前半のW-Gの結果として存在する)、とだけ付言しておきます。

(説明)第16章剰余価値率を表わす種々の定式

(1.剰余価値と労働力の価値との関係を、その直接の比率である剰余価値率= m/v で示さずに、古典派のように m/(v+m) つまり剰余価値と生産物価値との比率や剰余生産物と新生産物との比率で表わすことは、労働者と資本家とが総生産物を分け合うという外観にとらわれたものであり、搾取をおおい隠すことである)

・「すでに見たように<第7章P283>、剰余価値率は次のような定式で表わされる。

Ⅰ剰余価値/可変資本(m/v)=剰余価値/労働力の価値=剰余労働/必要労働

始めの2つの定式が<労働が対象化された>価値と価値との比率としてあらわしているものを、第3の定式は、これらの価値が生産される時間と時間との比率を表わしている。これらの互いに補足しあう定式は、概念的に厳密なものである。@

だから、古典派経済学ではこれらの定式が、たとえ事実上は完成されていても、意識的には完成されていないのが見出されるのである。むしろ、古典派経済学では我々は次のような派生的な諸定式に出会うのである。

Ⅱ剰余労働/労働日<剰余労働+必要労働>=剰余価値/生産物価値<のうちの価値生産物部分>=剰余生産物/総生産物<不変価値部分を除く>

ここでは<労働日に対する剰余労働の割合という>一つの同じ比率が、順々に、労働時間の形態と、労働時間が具体化されている価値の形態と、この価値がその中に存在する生産物の形態とで表現されている。もちろん、生産物の価値というのはただ労働日の価値生産物だけを意味しており、生産物価値の不変部分は除外されているものと想定されるのである。

@

全てのこれらの<古典派の>定式では、現実の労働搾取度すなわち剰余価値率は間違って表現されている。1労働日は12時間だとしよう。その他の仮定は前に用いた例の通りだとすれば、この場合には現実の労働搾取度は<定式Ⅰによれば>次のような比率に表わされる。

6時間の剰余労働/6時間の必要労働=3シリングの剰余価値/3シリングの可変資本=100%

ところが、定式Ⅱによれば次のようになる。

6時間の剰余労働/12時間の労働日=3シリングの剰余価値/6シリングの価値生産物=50%

これらの派生的な定式は、<労働の搾取度=資本の自己増殖度ではなくて>実際には、1労働日またはその価値生産物が資本家と労働者との間に分割される割合を表わしている。だから、もしこれらの定式が資本の自己増殖度の直接的表現として認められるならば、剰余労働または剰余価値が100%に達することは決してあり得ないという間違った法則が正しいものと認められることになる。@

剰余労働はつねにただ労働日の一可除部分でありうるだけだから、または、剰余価値はつねに価値生産物の一可除部分でありうるだけだから、剰余労働は必ず常に1労働日よりも小さく、また、剰余価値は必ず常に価値生産物よりも小さい。だが、100/100という比率をなすためには、それらは等しくならなければならないであろう。剰余労働が1労働日全体を吸収するためには(ここで1労働日というのは、1労働週とか1労働年とかの1平均日のことである)、必要労働はゼロにまで減少しなければならないであろう。だが、もし必要労働が無くなれば、剰余労働もなくなる。というのは、後者<剰余労働>はただ前者<必要労働>の一機能でしかない<つまり支配階級を養うことは被支配階級の一機能であってその逆ではない>からである。だから、剰余労働/労働日=剰余価値/価値生産物という比率が100/100という限界に達することは決してあり得ないし、まして(100+x)/100まで上がることなどはなおさらあり得ないのである。@

ところが、剰余価値率、すなわち現実の労働搾取度はそこ<100%>まで上がることがありうるのである。……

<古典派のように>剰余価値と労働力の価値とを価値生産物の諸部分<1労働日が生み出す新価値の二つの部分>としてあらわすということ──とにかくそれは資本主義的生産様式そのものから生ずる表現様式であってその意義はもっと後で<第3巻、生産価格等のところ>解明されるであろう──、この表わし方は、資本関係の独自な性格、すなわち可変資本と生きている労働力との交換やそれに対応する生産物からの労働者の排除<資本による不払い労働の取得>を覆い隠している。それに代わって現れるのが、<1労働日が必要労働と剰余労働との合計であることを元に>労働者と資本家とが生産物をそれ<生産物>の色々な形成要因の割合にしたがって分け合う一つの協同関係という間違った外観なのである。」(全集版、P688~691)

16章は短いうえにマルクスの説明も分かりやすいのですが、生産物価値と価値生産物とについてだけ補足しておきます(第7章「剰余価値率」で出てきます)。

生産物の価値(生産物価値)が、その生産過程で実際に労働者によって支出された労働時間と、その生産のために利用された原材料や労働手段の価値(必要労働時間)の合計として計算されるということは、以前にも述べました。“価値”生産物というのは、このうちの前者のみを、つまりその生産過程において新たに創造された価値のことを指します。この新価値は、労働力の価値の等価の部分と剰余価値の部分との二つに分かれます。いわゆる不変資本である生産手段(原材料と労働手段)の価値の部分は、ただ生産物に再現するだけであるため、搾取などの考察の場合には捨象されます。(ちなみに利潤率は、剰余価値を前貸総資本との比率で示したもの、つまり m/(c+v) です。)

(2.剰余労働と労働力の価値との比率である剰余価値率=m/vは、資本による労働力の搾取率を正確に示すが、それは 不払い労働/支払い労働 としても表現されうる。利潤、利子、地代など剰余価値の全ての実在の形態は、労働者の不払い労働時間の物質化に帰着する)

・「ところで、定式Ⅱはいつでも定式Ⅰに逆転化されうるものである。たとえば 6時間の剰余労働/12時間の労働日 が与えられていれば、必要労働=12時間の労働日・マイナス・6時間の剰余労働であって、次のようになるのである。

6時間の剰余労働/6時間の必要労働=100/100

<そこで新たな>第三の定式は、すでに折に触れて予示してきたもので、次のように表わされる。

Ⅲ剰余価値/労働力の価値=剰余労働/必要労働=不払い労働/支払い労働

不払い労働/支払い労働 という定式が招くことがありうる誤解、すなわち資本家は労働に支払うのであって労働力に支払うのではないかのような誤解は、前に与えられた説明<4章「貨幣の資本への転化」の3節「労働力の売買」>によって解消する。不払い労働/支払い労働 は、ただ剰余労働/必要労働 の通俗的な表現でしかないのである。@

<すなわち>資本家は、労働力の価値<を>、またはその価値からずれるその価格を支払って、その代わりに、生きている労働力そのものに対する処分権を受け取る。資本家によるこの労働力の利用は二つの期間に分かれる。一方の期間では、労働者はただ自分の労働力の価値に等しい価値を、つまり一つの等価を、生産するだけである。こうして、資本家は、前貸した労働力の価格の代わりにそれと同じ価格の<彼の>生産物を手に入れる。それは、ちょうど、彼がこの生産物を市場で出来合いで買ったようなものである。これに反して、剰余労働の期間には労働力の利用は資本家のために価値を形成するが、それは資本家にとって価値代償を必要としないものである。彼はこの労働力の流動化を無償で受け取るのである。<剰余労働の期間には価値代償を必要としない>こういう意味で剰余労働は不払い労働と呼ばれることが出来るのである。

だから、資本は、A・スミスが言うような労働に対する指揮権であるだけではないのである。それは本質的には不払い労働に対する指揮権である。一切の剰余価値は、それが後に利潤や利子や地代などというどんな特殊な姿に結晶しようとも、その実体から見れば不払い労働時間の物質化である。資本の自己増殖の秘密は、一定量の不払い他人労働に対する資本の処分権になってしまうのである。」(全集版、P691~692)