「読む会」だより(22年9月用)文責IZ

(7月の議論)

7月の「読む会」は17日に開催されました。質問としては「労働の質と量の問題がまだよく分からない。労働者の能力の違いなどは問題にならないのか」、また「第3節でのマルクスの言い分がよく分からない。労働力の価値が必要労働時間で決まるならば、それよりも労働時間が長ければもっと取り分をよこせと言える。しかし労働時間を短縮する場合にはどうしろと言っているのか」などが出ました(いつもながら聞き間違いがあるかもしれません)。

前者については何回か触れましたが、商品の価値として(すなわち社会的な労働として)表わされる場合の労働の質というのは、商品(生産物)交換を通じて一般的労働時間(=価値)として表示される人間労働がもつ、抽象的一般的な質(つまり個々人が共通にもっている労働能力の支出、この意味で“人間的な”労働能力の支出)のことです。大規模な経営が未発展な個人的経営が支配的であった時代には、当該労働への支出労働量(能力)の違いが等価交換を通じて剰余価値の形成と資本の蓄積に役立ったかもしれませんが、大規模な工場的経営が支配的となった時代には、個々の労働者の労働能力の違いではなくて、多数の労働者への不払労働の大きさこそが資本の剰余価値形成の源泉となっていると思われます。後の第13章「機械と大工業」で、機械制大工業の下での労働の質と量の問題に関連して再び触れたいと思います。

後者については、第3節は少し“他人行儀”な感じで書かれているために誤解もあるかもしれません。剰余価値の取得(すなわち労働者の搾取)による自己増殖こそが資本の目的であり動機である以上、剰余価値がなくなるほどにはすなわち不払労働がなくなるほどには、資本は労働者の労働時間を軽減することはできません。必要労働時間がどれほどであるかは必ずしも厳密には測れませんが、資本が価値増殖できる限りは必要労働を越える不払労働があることは確かなのですから、労働時間の短縮を要求しうるのではないでしょうか。労働時間の短縮・軽減は、人間の人間たる根底である自由な(すなわち単に生物として生きるだけではない)時間の創造として極めて重要です。自由な時間は、これまでのような階級対立に基づく個人的な“特権”から解放され、すべての人々によって享受されることによって、人間の社会的な能力を決定的に発展させることでしょう。

第7章の説明は、チューターとしていろいろ不十分だったと反省しています。剰余価値率の説明のどこが問題であったのか、まだ明らかではありませんが、剰余価値(不払労働に起因する)の“大きさ”は、可変資本(労働の主体的条件)の大きさと関連しているだけであって、不変資本(労働の客観的条件)の大きさからは“独立”している、ということが重要なことだろうと思っています。たとえば、生産力の変化は、生産物の価値の総量には影響を及ぼさないのであって、ただ生産された生産物の単位当たりの価値量を変化させるだけです。だからそれについてはここでは問題とはされないで、第10章以降の第4篇、相対的剰余価値の生産で問題とされることになるのですが、チューターは剰余価値率について何か余分な問題を持ち込んでしまっているのだろうと思っています。

(説明)第8章「労働日」の1回目、第1節、第2節について

(1.第8章について)

第8章「労働日」は、第1巻の全25章のなかで、第13章「機械と大工業」、第23章「資本主義的蓄積の一般的法則」に続いて三番目に長い章となっています。その理由は多分、理論的な内容での重要性というよりも、「資本主義的生産の歴史では、労働日の標準化は、労働日の限界をめぐる闘争──総資本家すなわち資本家階級と総労働者すなわち労働者階級とのあいだの闘争──として現れる」(第1節末尾)とあるように、むしろ実際的な階級闘争の観点からの重要性からであり、このため第2節から第7節にわたってイギリスの工場監督官報告などから当時の状況の多くの引用がなされていると思われます。(マルクスはクーゲルマンへの手紙の中で、読みやすい部分としてこの第8章、そして13章と23章を挙げています。「たより」では、長文となるので当時の労働者の状況については、第3篇「絶対的剰余価値の生産」にとって特徴的なものだけを取り上げることにしますので、ぜひ本文を読んでみてください。)

第8章は以下の7つの節から成っています。第1節「労働日の限界」、第2節「剰余労働への渇望工場主とボヤール」、第3節「搾取の法的制限のないイギリスの諸産業部門」、第4節「昼間労働と夜間労働交替制」、第5節「標準労働日のための闘争14世紀半ばから17世紀末までの労働日延長のための強制法」、第6節「同、法律による労働時間の強制的制限1833年―1864年のイギリスの工場立法」、第7節「同、イギリスの工場立法が諸外国に起こした反応」。

第5、6節のタイトルにあるように、14世紀半ばから17世紀末までの資本主義の草創期には、労働時間を延長するために労働者への法的強制が利用されました。これに対して、資本主義の発展した17世紀後半からは、逆に労働時間を短縮、制限するために資本家への法的強制が利用され始めました。標準労働日の制定は、労働者の階級的な利益を守る闘いの結果でもありますが、しかし何よりも資本の発展の結果であり副産物であって、基本的には資本の利益のためのものであったことを忘れてはならないように思われます。労働者の闘いは、労働時間の制限、すなわち資本のための剰余労働の制限にとどまることなく、労働時間による分配、すなわち賃金による分配=賃金制度の廃止に向かって進んでゆかねばなりません。

なお、労働日というのは年間や月間の労働日数といった意味ではなくて、24時間という自然の1日と区別される、1日の労働時間の大きさといった意味です。これについては、前章第7章の末尾にあった「必要労働と剰余労働との合計、すなわち労働者が自分の労働力の補填価値と剰余価値とを生産する時間の合計は、彼の労働時間の絶対的な大きさ──一労働日──をなしている」を参照ください。工場制機械工業の発展とともに、資本主義は昼夜交替制などを利用して労働日の自然的な限界や慣習的な限界を突破してゆき、そのなかで労働日は、1日24時間をもつ自然日とは異なる、一つの“社会的な”規定であることが明確になります(農耕主体の封建制では、自然日のうちの昼間の時間がもっぱら労働日であって、この場合は1労働日と1自然日とはほぼ対応する“自然的な”規定として機能していたと言えるのではないでしょうか)。だからこそ資本主義の下では10時間なり8時間なりの労働日の標準が、社会的に(法的に)闘い取られねばならなかったのです。

(2.第1節「労働日の限界」より)

・「……(剰余労働時間)/(必要労働時間)という比率は剰余価値率を規定するのだから、剰余価値率は前記の比率によって与えられている。それは、三つの違った労働日ではそれぞれに16・2/3%、50%、100%である。その逆に剰余価値率だけでは労働日の長さは与えられないであろう。仮にそれがたとえば100%だとしても、<必要労働時間の長さに応じて>労働日は8時間、10時間、12時間、等々でありうるであろう。この<100%という>剰余価値率は、労働日の二つの成分、必要労働と剰余労働とが同じ長さだということを示すであろう。しかし、これらの部分のそれぞれがどれだけの長さであるかは示さないであろう。

つまり、労働日は不変量ではなく、可変量である。その二つの部分の一方は、労働者自身の不断の再生産のために必要な労働時間によって規定されてはいるが、しかし労働日全体の長さは、剰余労働時間の長さまたは持続時間とともに変動する。それゆえ、労働日は規定されうるものではあるが、それ自体としては<1日24時間の自然日とは異なって>不定なのである。

……

このように労働日は固定量ではなく流動量であるとはいえ、他面、それはただある限界のなかで変動しうるだけである。しかし、その最小量は規定されえないものである。もちろん、延長線bcすなわち剰余労働をゼロとすれば、一つの最小限度、すなわち1日のうちで労働者が自分を維持するために必ず労働しなければならない部分が得られる。しかし、資本主義的生産様式の基礎の上では、必要労働はつねに彼の労働日のただ一部分をなしうるだけであり、したがって労働日はけっしてこの最小限度までは短縮されえないのである。@

これに反して、労働日には最大限度がある。労働日は、ある限界を越えては延長されえない。この最大限度は二重に規定されている。第一には、労働力の肉体的限界によって。……このような純粋に肉体的な限界の他に、労働日の延長は精神的な限界にもぶつかる。労働者は、精神的および社会的な諸欲望を満足させるための時間を必要とし、これらの欲望の大きさや数は一般的な文化水準によって規定されている。それゆえ、労働日の変化は、肉体的および社会的な限界のなかで動くのである。しかし、これらの限界はどちらも非常に弾力のあるもので、極めて大きな変動の余地を許すものである。こういう訳でわれわれは8、10、12、14、16、18時間の、つまり非常に様々な長さの労働日を見出すのである。

……

要するに、まったく弾力性のあるいろいろな制限は別として、商品交換そのものの性質からは、労働日の限界は、したがって剰余労働の限界も、出てこないのである。資本家が、労働日をできるだけ延長してできれば1労働日を2労働日にでもしようとするとき、彼は買い手としての自分の権利を主張するのである。他方、売られた商品の独自な性質には、買い手によるそれの消費に対する制限が含まれているのであって、労働者が、労働日を一定の正常な長さに制限しようとするとき、彼は売り手としての自分の権利を主張するのである。だから、ここではひとつの二律背反が生ずるのである。つまりどちらも等しく商品交換の法則によって保証されている権利対権利である。同等な権利と権利のあいだでは力がことを決する。こういう訳で、資本主義的生産の歴史では、労働日の標準化は、労働日の限界をめぐる闘争──総資本家すなわち資本家階級と総労働者すなわち労働者階級との間の闘争──として現れるのである。」(全集版、P301~)

すでに前項で必要と思われる補足は述べました。

(3.第2節「剰余労働への渇望工場主とボヤール」より)

すでに前章第7章で紹介した、「資本が剰余労働を発明したのではない。いつでも、社会の一部の者が生産手段の独占権を握っていれば、いつでも労働者は、自由であろうと不自由であろうと、自分自身を維持するために必要な労働時間に余分な労働時間をつけ加えて、生産手段の所有者のために生活手段を生産しなければならない。」の部分については、ここでは省略します。

ここで問題にされるのは、剰余労働そのものの発生ではなくて、剰余労働を剰余価値として生産・取得する場合の特徴です。ここではまずこう指摘されます。

・「その生産がまだ奴隷労働や夫役などという低級な形態で行なわれている諸民族が、資本主義的生産様式の支配する世界市場に引き込まれ、世界市場が彼らの生産物の外国への販売を主要な関心事にまで発達させるようになれば、そこでは奴隷制や農奴制などの野蛮な残虐の上に過度労働の文明化された残虐が接ぎ木されるのである。それだから、アメリカ合衆国の南部諸州の黒人労働も、生産が主として直接的自家需要のためのものであったあいだは、適度な家長制的な性格を保存していたのである。ところが、綿花の輸出が南部諸州の死活問題になってきたのにつれて、黒人に過度労働をさせること、所によっては黒人の生命を7年間の労働で消費してしまうことが、計算の上に立って計算する方法の要因になったのである。もはや、いくらかの量の有用な生産物を黒人から引き出すことが肝要なのではなかった。いまや肝心なのは剰余価値そのもの<すなわち必要労働時間を越えて支出される“労働時間”──それは生産物の流通を通じて“価値”の姿をとることができる──>の生産だった。夫役についても、たとえばドナウ諸侯国での<ボヤール=地主・貴族階級>それについても、同じことである。」

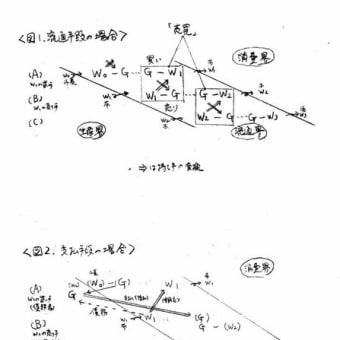

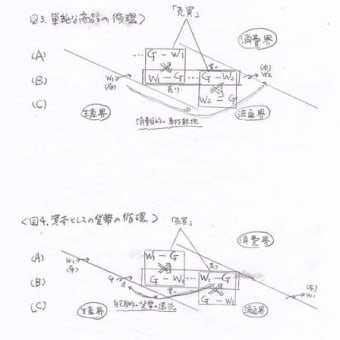

そこで、ワラキアのボヤールによる封建的な夫役形態での剰余労働への渇望(そしてその積極的な法表現である夫役法典)と、イギリスの工場主による賃金労働形態での剰余労働への渇望(その消極的な法表現である工場法)とを比較しつつ、剰余価値は労働者が支出する剰余労働時間に帰着するからこそ、剰余労働の剰余価値としての取得は、すべからく「人格化された労働時間以外の何ものでもない」労働者の“過度労働”に、すなわち労働日の絶対的な延長に行きつくと論じられます。

・「ドナウ諸侯国で見られる剰余労働への渇望とイギリスの工場でのそれとの比較は、特に興味のあることである。というのは、剰余労働は夫役において一つの独立な感覚的に知覚することのできる形態をもっているからである。

1労働日は6時間の必要労働と6時間の剰余労働とからなっていると仮定しよう。そうすれば、1人の自由な労働者は毎週 6×6 すなわち36時間の剰余労働を資本家に提供するわけである。それは、彼が1週のうち3日は自分のために労働し、3日は無償で資本家のために労働するのと同じである。だが、これは目には見えない。剰余労働と必要労働とは融合している。だから、私は同じ割合を、たとえば、この労働者が毎分30秒は自分のために労働し、30秒は資本家のために労働するというように表現することができる。@

夫役ではそうではない。たとえばワラキアの農民が自分を維持するために行なう必要労働は、彼がボヤールのために行なう剰余労働とは空間的に分離されている。彼は一方を彼自身の耕地で行ない、他方を領主の農場で行なう。それだから、労働時間の二つの部分は独立に並んで存在する。夫役の形態では、剰余労働は明確に必要労働から区分されている。@

このような現象形態の相違は、明らかに、剰余労働と必要労働との量的な割合を少しも変えるものではない。週に3日の剰余労働は、夫役と呼ばれようが賃労働と呼ばれようが、労働者自身のためには何の等価も形成しない3日の労働だということに変わりはない。しかし、資本家の場合には剰余労働への渇望は労働日の無制限な延長への衝動に現われ、ボヤールの場合にはもっと単純に夫役日の直接的追求に現われるのである」(同、P307~)

・「ドナウ諸侯国のレグルマン・オルガニク<夫役法典>は剰余労働に対する渇望の積極的な表現だったのであり、それを各条項が合法化しているのだとすれば、イギリスの工場法は同じ渇望の消極的な表現である。この法律は、国家の側からの、しかも資本家と大地主との支配する国家の側からの、労働日の強制的制限によって、労働力の無際限な搾取への資本の衝動を制御する。日々に脅威を増して膨れ上がる労働運動を別とすれば、工場労働の制限は、イギリスの耕地にグワノ肥料〔南米の海鳥のふん〕を注がせたのと同じ必然性の命ずるところだった。一方の場合には土地を疲弊させたその同じ盲目的な略奪欲が、他方の場合には国民の生命力の根源を侵してしまったのである。ここでは周期的な疫病が、ドイツやフランスでの兵士の身長低下と同じ明瞭さで、それを物語ったのである。」(同、P310)

・「このように労働者の食事時間や休息時間を資本が「少しずつ盗むこと」を、工場監督官たちは〔数分間のこそ泥〕、「数分間のもぎ取り」とも呼び、または、労働者たちが専門用語で呼んでいるように、〔食事時間のかじり取り〕とも呼んでいる。

言うまでもなく、このような雰囲気の中では剰余労働による剰余価値の形成は少しも秘密ではないのである。

ある立派な工場主が私に言った、「毎日たった10分間時間外労働をさせることを私に許すだけで、あなたは1年に1000ポンドを私のポケットに入れるのです」と。「時々刻々が利得の要素なのである」

この点では、完全時間労働する労働者を〔全日工〕と呼び、6時間しか労働することを許されない13歳未満の子供を〔半日工〕と呼ぶことこと以上に特徴的なことはない。労働者はここでは人格化された労働時間以外の何ものでもない。すべての個人差は、「全日工」と「半日工」との差異に解消されるのである。」(同、P315~)