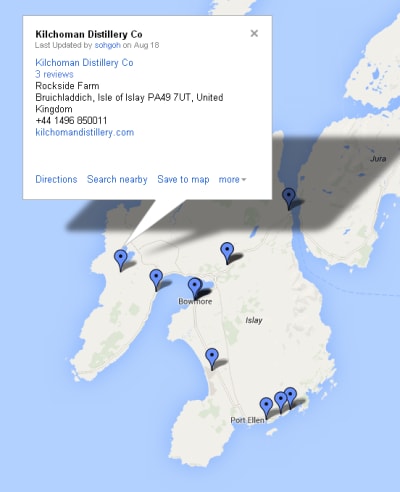

スコットランド蒸留所巡りの旅、まず最初に訪れたのはアイラ島で最も若く、スモーキーな味わいで人気のキルホーマン蒸留所から。アイラ島の西端、空港から車で30分くらいの場所にあります。

馬(ポニー?)が放牧されていてのどかそのもの。

駐車場に車を止めて歩くとすぐに小さなキルン(※)が見えてきました。

(※)ウイスキーの原料となる大麦麦芽を、熱風で乾燥させる設備のこと。

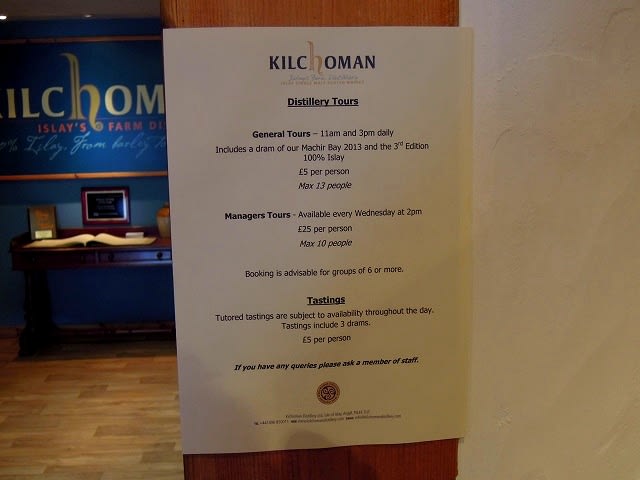

ビジターセンターに入って、ツアーの予約確認と支払いを済ませます。(※申し込みはB&Bの人に事前にお願いしていた)

一般ツアーは一人5ポンド(800円弱くらい)。

驚いたのが、こんな新しい、小さな蒸留所なのにビジターセンターが綺麗でちゃんと(?)していたこと。

色々買ってしまいそうでしたが、荷物になってしまうのでここはぐっと我慢。。

ビジターセンターでお土産品をぶらぶら眺めていたらあっという間に11時。早速ツアー開始です。

まずはモルトフロアから。

昔ながらのフロアモルティングを実施しているのは、アイラ島でもボウモア、ラフロイグ、そしてこのキルホーマンの3蒸留所だけだそうです(ちなみにアイラ島にある蒸留所は8箇所)。

発芽した大麦はここに落として次の行程(乾燥)へ。

最初に見たキルン(乾燥塔)。ここで発芽大麦にピート(泥炭)を使って乾燥と香り付けを行います。

ガイドさんが持っているのが泥炭(ピート)。ピート自体にはあまり香りはありません。

こちらがキルンの竈(?)。ピートを入れて塔全体に煙と熱を充満させて大麦を乾燥させます。

キルンから移動して別の建物へ。

ポットスチルがにょきにょきと見えますが、ひとまず今は通過して行程順に説明が進みます。

これが(たぶん)発芽大麦を粉砕し、グリスト(※)という状態にするための機材。

(※)糖化にそなえて、挽き砕いた麦芽。粉砕麦芽。グリストはウィスキー造りでは香りや味わいを出すために粉砕の荒さによって3種類から4種類くらいに分類され、蒸留所独特の割合で麦汁(ウォート)の原料とされる。

こちらがグリストにお湯を加えて麦汁にする、いわゆるマッシュ・タン。

ガイドさん「こちらが麦汁になりますよ、飲んでみますか?」 一同「「「えっ」」」

ということで色んな意味でフリーダム。麦汁の回し飲み。

牧歌的な蒸留所だからこそできる芸当ですね(日本じゃあ衛生面がうんぬんでゼッタイできないw)。

味は…酸っぱくてほんのり甘い炭酸の抜けた生ぬるいビールの味?

こちらが(おそらく)発酵槽。マッシュタンでできた麦汁を発酵させ、麦芽糖などがアルコールや芳香成分、炭酸ガスに変ります。

発酵の際、炭酸ガスにより発生する泡が発酵槽からあふれ出ないように攪拌棒で攪拌するようになっています。

さて、いよいよ蒸留です。ポットスチルの出番です!

スコッチウィスキーは2回蒸留します。写真のウォッシュ・スチルは1回目の蒸留を行うためのポットスチル。日本だと初溜釜なんていう呼ばれ方をしています。

ウォッシュ・スチルによって蒸留されたローワインと呼ばれるアルコール度数25%程度の液体はスピリット・セーフと呼ばれる鍵付きのアルコール検度器に通されます。

そして2回目の蒸留を行うスピリット・スチル。ここで蒸留された無色透明の液体が「ニューポット」となるわけです。アルコール度数は65~70%。

ニューポットは以前、山崎蒸留所で飲んだことがあるのですが、度数が高く、味も単純で粗々しく、美味しいと感じるものではありませんでした(;-)

さて、いよいよWarehouse、つまりウィスキーを熟成させる熟成庫へ。

樽の積み方はダンネージ形式(※)。

(※)レンガ・石造りの倉庫にレールを敷いて直接樽を積み重ね、樽自身の重みで安定化させる保管方式。

こちらがウィスキーをボトルに詰めてラベリングする場所。なぜか電気をつけず、手元のライトのみで真っ暗のまま説明するガイドさん。

ずらっと並んだウィスキー達。家内制手工業。

製造工程の説明が終わったのでビジターセンターに戻り、試飲タイムです。

試飲できるのは2種類、1杯ずつ。バーボン樽と…なんだろう(忘れた)。

基本、試飲はストレートですが、場所によっては水も用意してくれています。香りも楽しみたいですしね。

棚ごと日本に持って帰りたいですねw

というわけで旅行第1弾の蒸留所、キルホーマン蒸留所でした。

今回は製造工程毎にちょこちょこ説明が入れたので長くなってしまいましたが、次回からはもうちょいシンプルな構成にしたいと思っています。

ではまた次回(飽きなければw)。