牡蠣の「生食用」と「加熱用」の違いは?

違いは鮮度ではなく「海域か出荷手順の違い」です。

保健所が指定した海域かつ浄化漕で規定の浄化を経た牡蠣のみ「生食用」として出荷可能とされます。

海域「か」出荷手順とは、加熱用の牡蠣でも、規定に従って浄化すれば、生食用として出荷可能だからです。

ところがちゃんとした法的規制があるのは広島県だけです。その広島県もグレイゾーン、つまりは前述の「加熱なのに無理やり生食用にした牡蠣」と混ざって出荷されています。

ですが、現在の浄化システムでは牡蠣が一度ノロウィルスを持ってしまうと、完全の除去することはできないのです。

安全でおいしい牡蠣を食べたいときは、ちゃんとした海のちゃんとした生産者で選ぶべし!というのはこうした現実も踏まえてのことです。

対して加熱用の牡蠣は浄化も検査も必要なく、水揚げしてそのまま出荷できます。

そして、加熱用の牡蠣は保健所の規定により中心温度90度90秒以上の加熱が必要です。

生食

一般的に魚介の生食を嫌う欧米食文化圏において、カキは例外的に生食文化が発達した食材であり、古代ローマ時代から珍重され、養殖も行われていた。

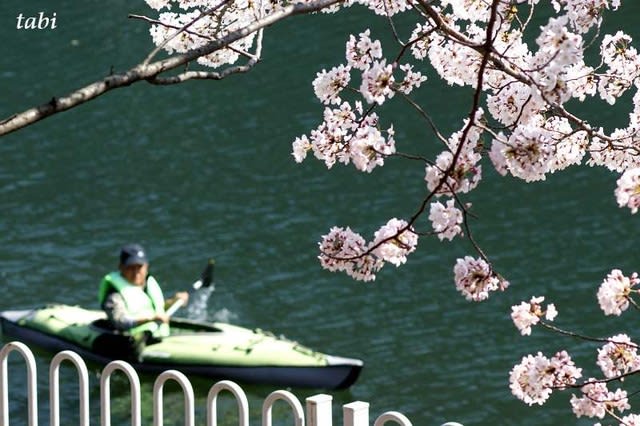

↑ 写真は前年12月~1月に撮影したものです ↓

↑ プリップリの生牡蠣は食欲をそそる ↓

生ガキはフランス料理におけるオードブルとなっている。

ナポレオン、バルザック、ビスマルクなどがカキの愛好家であったことが知られている。

また、北アメリカのフランス系カナダ人やケイジャンの食文化でも生食される。

ニューオーリンズなどのケイジャン文化圏の観光地では生ガキが名物料理のひとつであり、生ガキをメニューの中心に据える「オイスターバー」と呼ばれるレストランもそれらの土地では珍しくない。

日本では縄文時代ごろから食用されていたとされ、多くの貝塚から殻が発見されており、ハマグリに次いで多く食べられていたと考えられている。

↑ 三杯酢も美味しい ↓

室町時代ごろには養殖も行われるようになったという。大坂では明治時代まで広島から来るかき船が土佐堀、堂島、道頓堀などで船上での行商を行い、晩秋の風物詩となっていた。

かつては広島や東北などの産地から消費地まで輸送するのに時間がかかったため、日本ではカキの生食は産地以外では一般化せず、もっぱら酢締めや加熱調理で食された。日本人では武田信玄や頼山陽などがカキの愛好家であったことが知られている。

日本人がカキを生で食べるようになったのは、欧米の食文化が流入した明治時代以降であり、生食文化が欧米から輸入された珍しい食材である。

牡蠣の基本的に「牡蠣の旬」は以下の時期とされております。 真牡蠣(マガキ)=秋冬=11月~4月 岩牡蠣(イワガキ)=春夏=7月~9月。

では旬は何で決まるのか。 それはズバリ『産卵期』です。

牡蠣は「産卵のために栄養を蓄える」⇔「産卵のために栄養を使い切る」を繰り返します。

まずは真牡蠣(マガキ)の旬から。 9月頃までに産卵を終えた真牡蠣は、海水温があがり始める次の産卵期=5月頃に向けてまた栄養を蓄えていきます。

9月の終わりから5月まで、栄養を蓄え続ける=太り続けるわけです。 なので、そのピークとなる2月~3月頃が、旬の中でもピークといえます。

生食カキの殻を合わせ目からナイフ状のヘラを差し込み、貝柱を切断してこじ開け、身をつまみ出して食べる。生ガキとも呼ぶ。レモン汁、食酢、タバスコ等を使った酸味のある調味ダレを添えることもある。

カキの食べられない月

産卵期にはカキは精巣と卵巣が非常に増大し、食用とはならない。一般にカキとして認識されているマガキの場合は、グリコーゲン含量が増える秋 - 冬にかけてが旬とされており、英名に「R」のつかない月、すなわちMay, June, July, Augustの5、6、7、8月は産卵期であり食用には適さないとされている。

ただし、春から夏に旬を迎えるイワガキと呼ばれる種類のカキもあり、それぞれ養殖も盛んであることからマガキに限らないならば通年食べることができる。

また、産地によっては、水温などの条件により旬が変わることもある。本来は冬が旬であるが、大型で夏でも生殖巣が発達しない「3倍体牡蠣」も開発され、市場に出ている。需要をまかなうために日本産のマガキを輸入して養殖するようになった。

それ以来イギリスなどで流通するカキの相当部分は日本由来のマガキであるという。

イギリスで実際に開催されるカキのお祭り(Whitstable Oyster Festival)に使われるカキもイギリスで養殖された日本のマガキで、開催されるのも夏である。

カキの養殖により通年カキが手に入るため「R」のつかない月は、カキを食べないという習慣は英語圏で消えつつある。