まずはコチラ、

【 文化財建造物保存技術資料集 】 です。

これは自分で注文、購入しました。

文化財における畳の見積もりや使用する材料(使って良い物、いけない物)作業方法など、一般のお客様の仕事では知る事の出来無い高度な資料です。

私がこれに習って見積もりをあげる仕事はまず無いですが(苦)、畳屋として興味があったもので。

続いてコチラ、

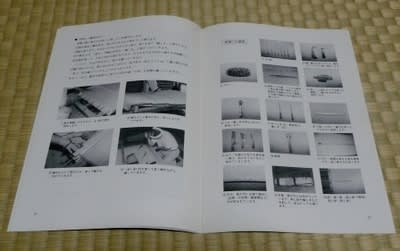

神奈川の板垣畳店の親方から頂戴した、【 畳職 】 です。

この資料は世田谷区教育委員会生涯学習課でまとめた畳職に関する資料集です。

畳の歴史から畳表や畳床に関する話、畳職人に関する歴史や昔の職人手間などの紹介、畳表、畳床の製作第一人者の方の解説や見解など結構コアな資料です。

江戸城の建設や江戸の町を形成する為、京都を筆頭に全国から優れた畳職人を集めた話なども書かれております。

京都出身の畳職人だった伊阿弥家(いあみけ)が江戸に集まった畳職人をまとめ、技術の研鑽をしながら今の関東の畳職人に伝わる技法が時を経て確立していったものと思われます。

(伊阿弥家は代々、足利氏、織田信長、豊臣秀吉に仕えた畳職との事です)

また江戸時代の畳職人の手間や材料代なども文献から紹介されています。

最後にコチラ、

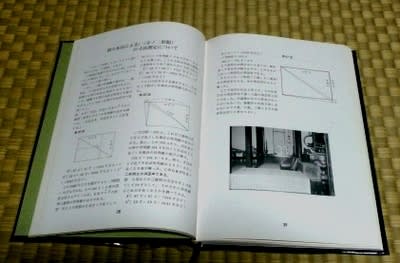

同じく板垣畳店の親方に譲って頂いた全国で1,000冊しかない、【 畳寸法測定集大成 】 です。

基本的なことから応用、特殊な測定法まであらゆる寸法取の方法が載っています。

畳寸法測定の有難~い教本でございます。

全て使いこなせているかと聞かれたら、いつも偏った寸法測定ばかりになってしまいます(汗)

・・・未だにレーザーは使って(使えて)いません、アナログなもので(苦笑)

以上、畳の教本のご紹介でした。