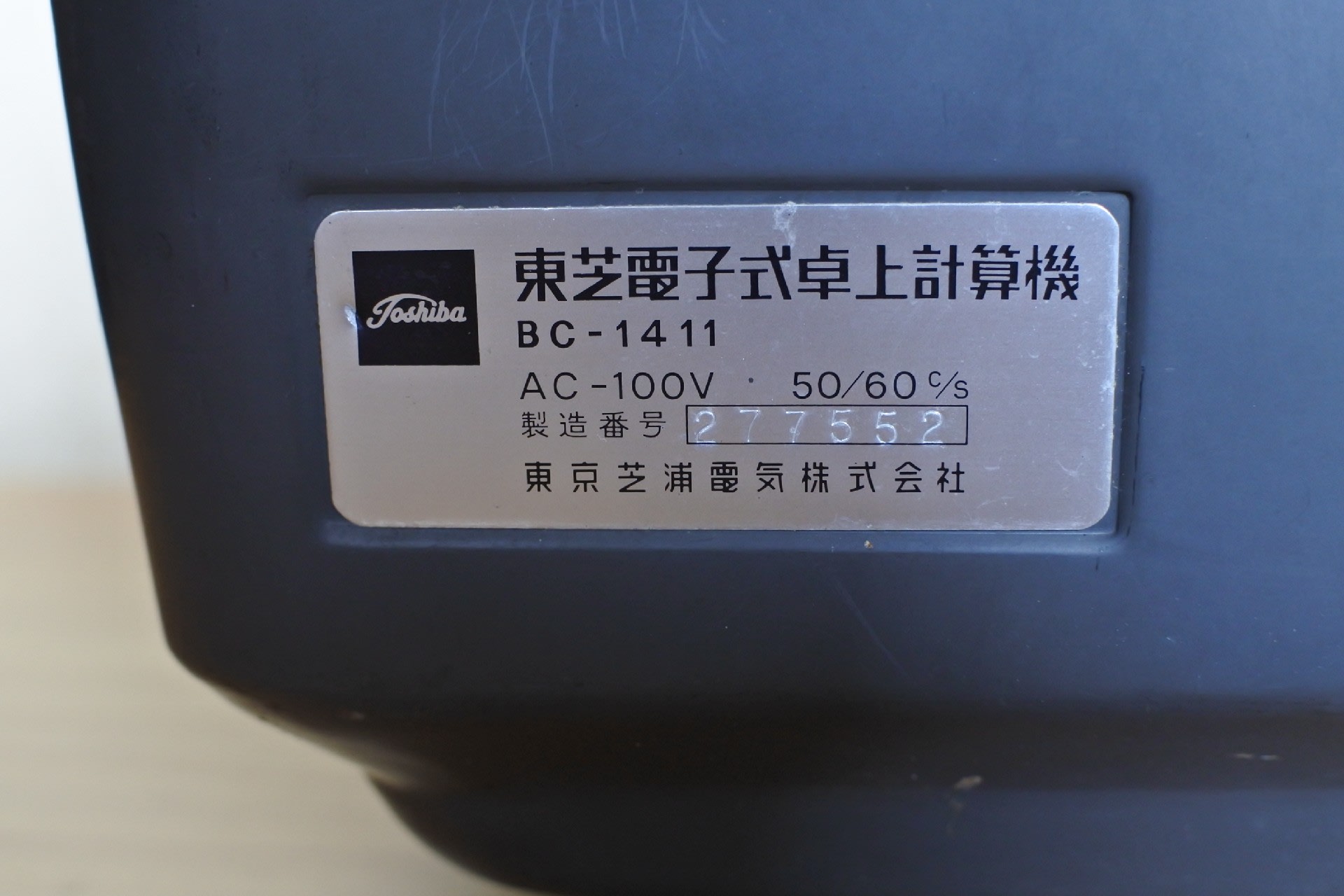

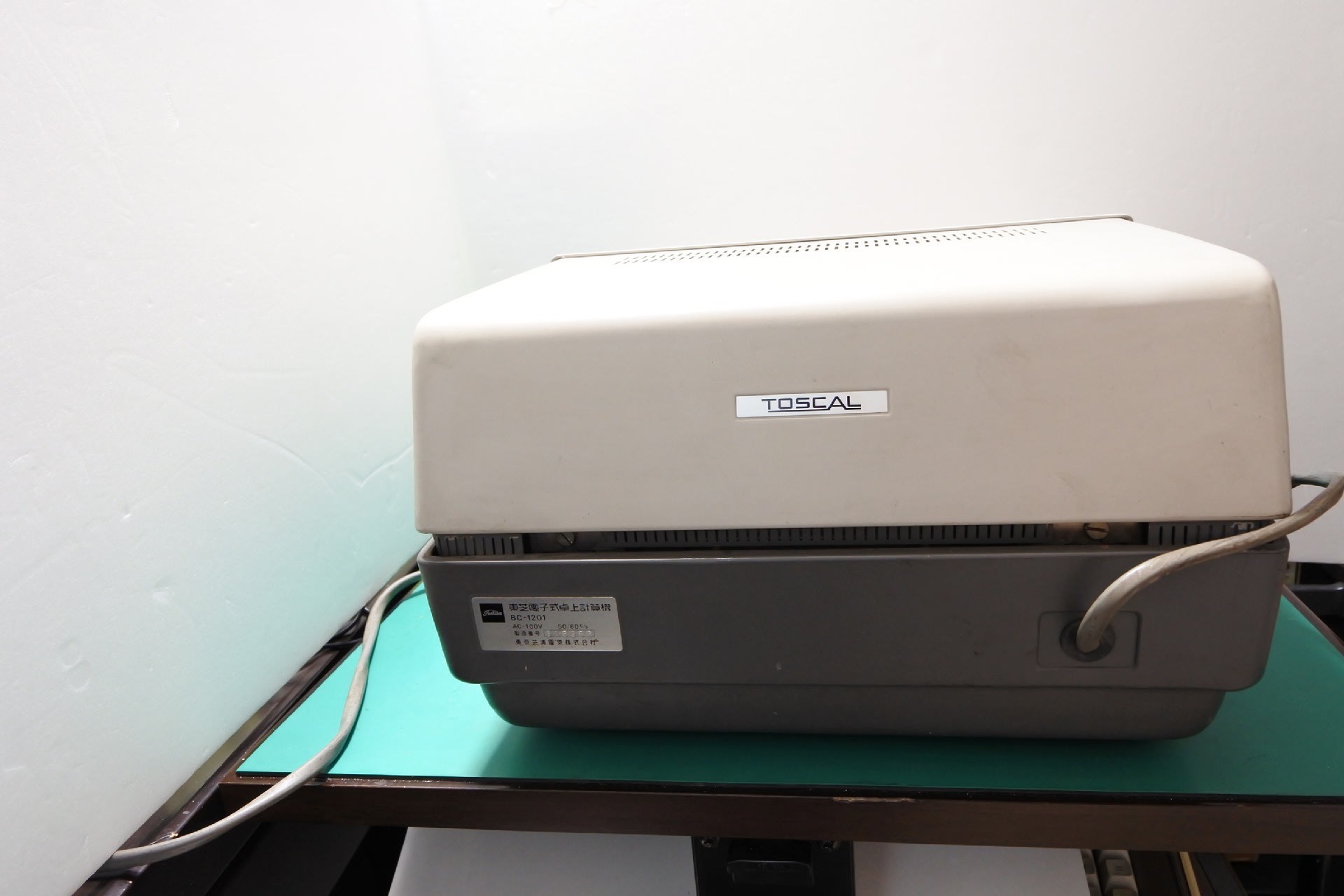

Toshiba BC-1201です。BC-1001、BC-1411に続く、東芝の3代目の電卓です。

電卓博物館(Toshiba desktop calculator)によると、「1967年5月発売、219000円、トランジスタ式の小形、低価格、普及機」とのことです。1967年当時としては世界トップレベルの小型機で歴史的価値も高く、calcuseum(CALCUSEUM TOSHIBA: BC1201)のCollector valueも10.0の最高値が付与されています。

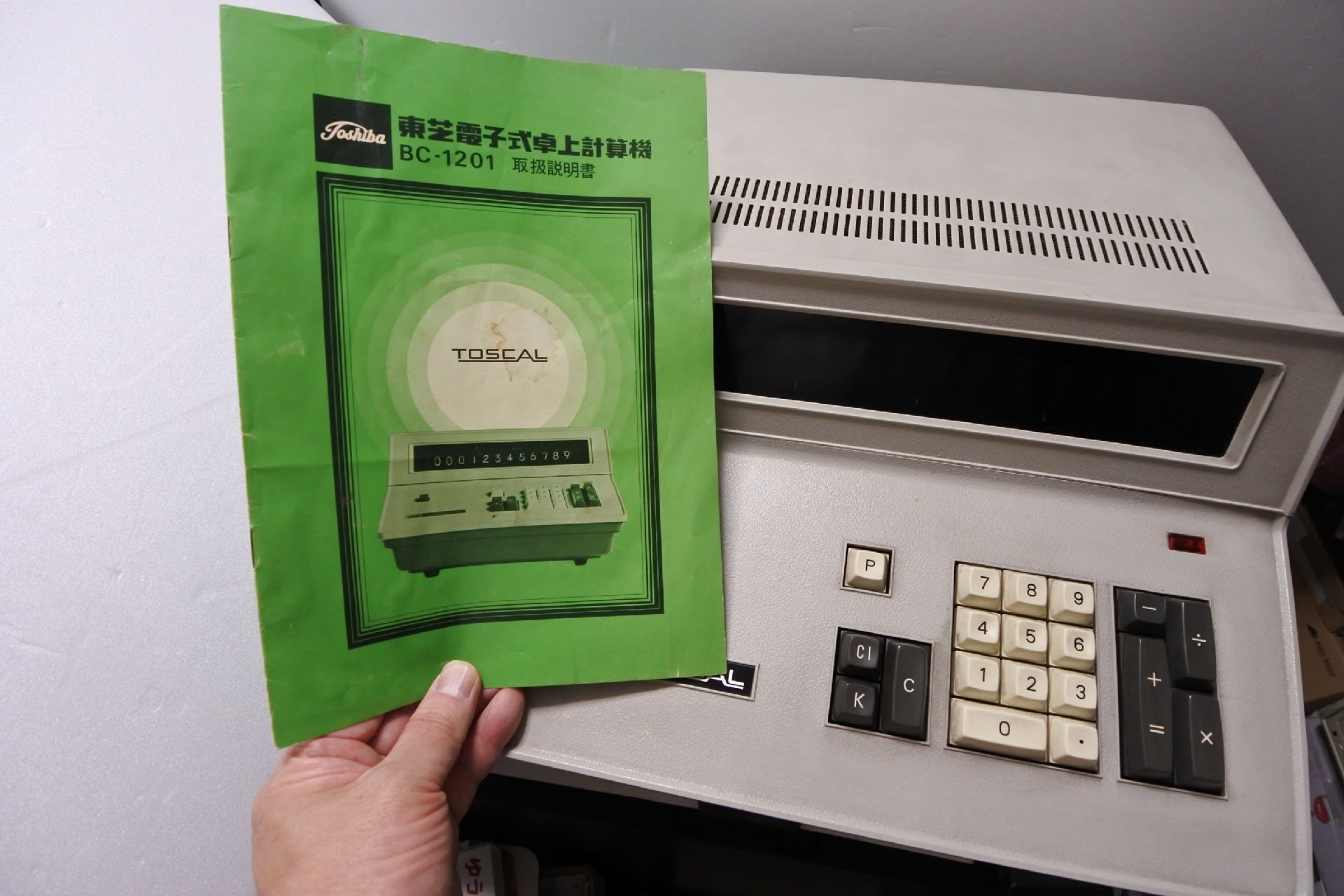

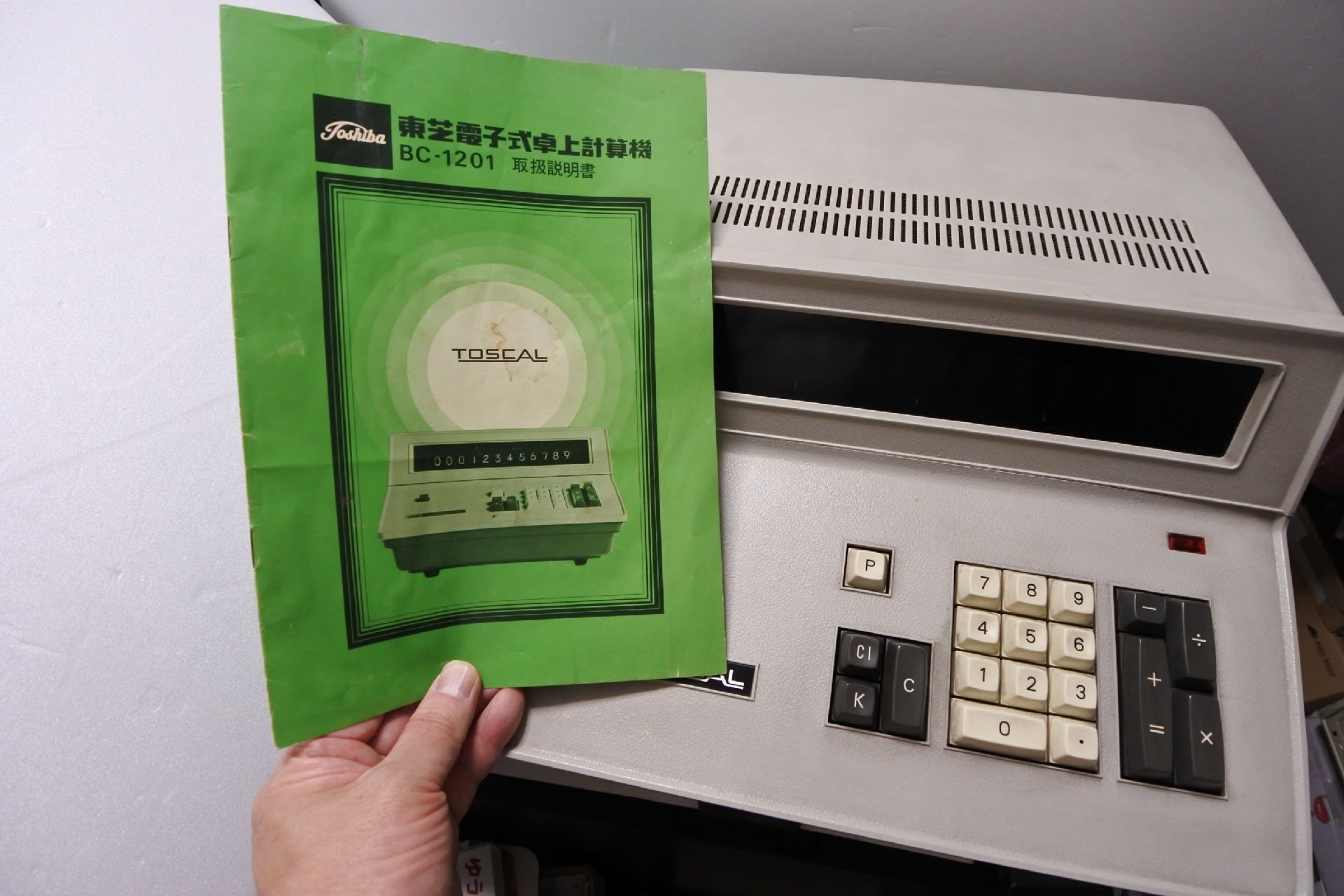

この個体は説明書付きで入手した動作品です。

説明書には「軽量小型化」とありますが、大きくて重いです。確かに前の2機種よりは小さいですが。

幅。

奥行き。

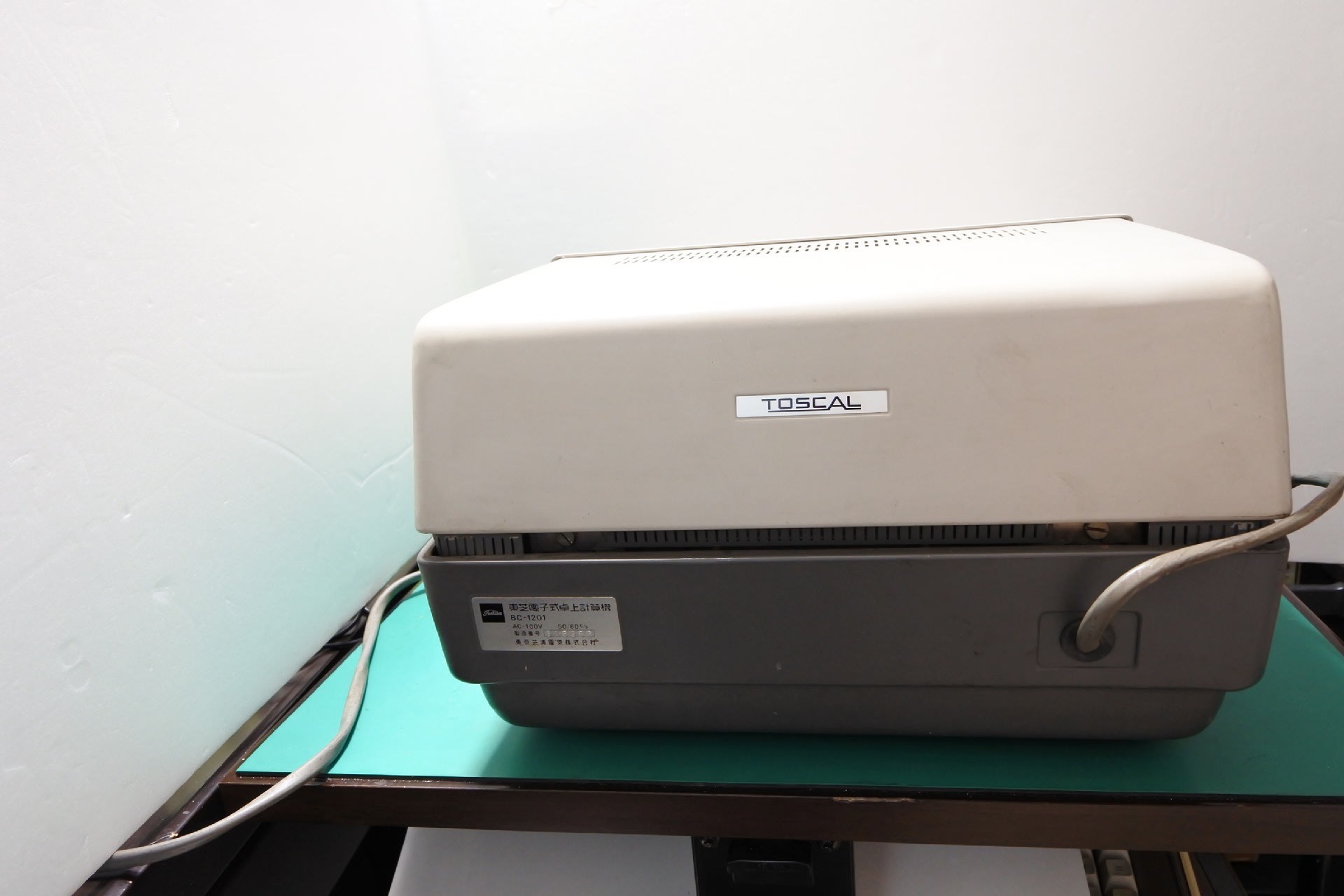

後ろはこんな感じ。

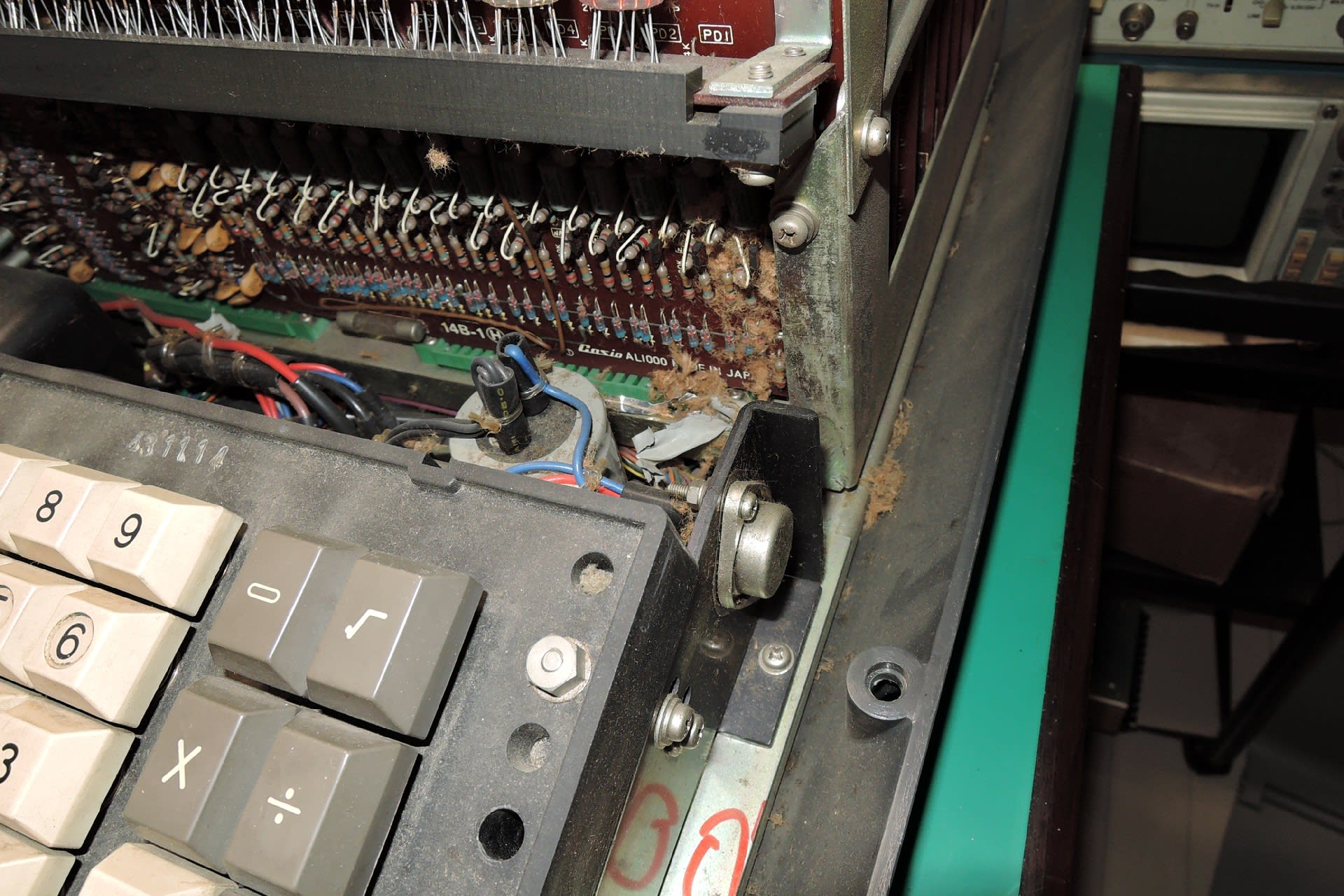

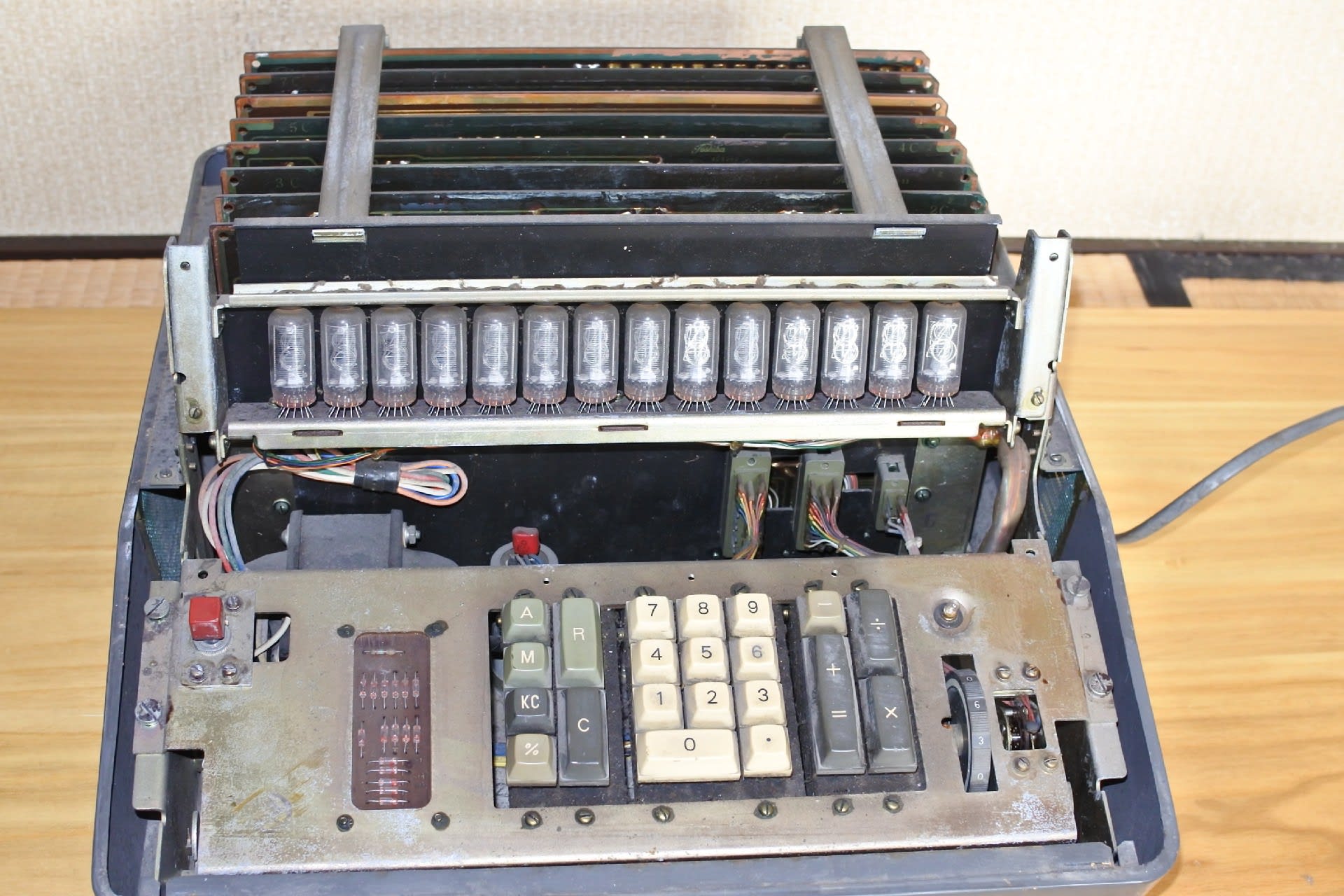

BC-1001やBC-1411と違って、キャビネットが簡単には開かなかったので、中を見るのはやめました。電卓博物館にはキャビネットを開けた画像が掲載されています。

コスト削減のためか、小数点以下の桁数は0桁(整数モード)と3桁(小数点モード)の2モードです。"P"スイッチで切り替えます。

小数点以下の桁数がもっと欲しい場合には1億倍して計算すればいいのかな。

これもコスト削減のためか、負数の表示がありません。x<0の場合は10^12+xが表示され、マイナス100はこのようになります。この状態からもう一度"-"キーを押すと"100"になります。

ゼロ除算時のエラーは"7.0000000000"が表示されます。

動画です。下記の計算をしています。

・355/113 (整数モード)

・355/113 (小数モード)

・35500000000/113 (整数モード)

・100-200

・100/0

「軽量小型化」を実現した電卓ですが、これも置き場所に困っているところ。オークションに出して海外に行っちゃったりニキシー管時計の材料にされるのも嫌なので、博物館への寄贈を検討しています。

電卓博物館(Toshiba desktop calculator)によると、「1967年5月発売、219000円、トランジスタ式の小形、低価格、普及機」とのことです。1967年当時としては世界トップレベルの小型機で歴史的価値も高く、calcuseum(CALCUSEUM TOSHIBA: BC1201)のCollector valueも10.0の最高値が付与されています。

この個体は説明書付きで入手した動作品です。

説明書には「軽量小型化」とありますが、大きくて重いです。確かに前の2機種よりは小さいですが。

幅。

奥行き。

後ろはこんな感じ。

BC-1001やBC-1411と違って、キャビネットが簡単には開かなかったので、中を見るのはやめました。電卓博物館にはキャビネットを開けた画像が掲載されています。

コスト削減のためか、小数点以下の桁数は0桁(整数モード)と3桁(小数点モード)の2モードです。"P"スイッチで切り替えます。

小数点以下の桁数がもっと欲しい場合には1億倍して計算すればいいのかな。

これもコスト削減のためか、負数の表示がありません。x<0の場合は10^12+xが表示され、マイナス100はこのようになります。この状態からもう一度"-"キーを押すと"100"になります。

ゼロ除算時のエラーは"7.0000000000"が表示されます。

動画です。下記の計算をしています。

・355/113 (整数モード)

・355/113 (小数モード)

・35500000000/113 (整数モード)

・100-200

・100/0

「軽量小型化」を実現した電卓ですが、これも置き場所に困っているところ。オークションに出して海外に行っちゃったりニキシー管時計の材料にされるのも嫌なので、博物館への寄贈を検討しています。