タグ: 構図, 風景, 黄金比

息を呑むような自然の風景を目の前にして、何度かシャッターを切ったものの、どうしてもその美しさが伝わらない。どうしても目の前の美しさを表現する写真が撮れない。何が問題なのでしょうか?もしかしたら、それは構図の問題かもしれません。構図のヒントとサンプル写真を参考にしてみてください。

風景写真の構図のルールは、他のジャンルの構図とそれほど変わりません。しかし、それをまとめ、いくつかの例を考えておくことは悪くありません。では、さっそく見てみましょう。

地平線は3分の1に

地平線が写っていれば(風景写真では一般的に地平線が写っています)写真の上か下から3分の1くらいのところに地平線が通るように配置します。

つまり、地平線が写真の真ん中にあるのはよくありません。地平線の上に興味があるのか、下に興味があるのかによって、地平線を高くしたり低くしたりしてみましょう。シーンによってはいくつかの選択肢があるので、何枚か撮っておいて、家で一番いいものを選ぶといいでしょう。

Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/160 s, f/10, ISO 250, 焦点距離 33 mm

Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 s, f/22, ISO 800, 焦点距離 35 mm

状況によっては、水平線を真ん中に置かざるを得ないこともあります。例えば、もし城が近くにあって大いのであれば、水平線をきれいに配置するよりも、城をトリミングせずしっかり撮影することの方が重要になるでしょう。水平線に関するルールを破るのは自由ですが、できる限りそれに従いましょう。

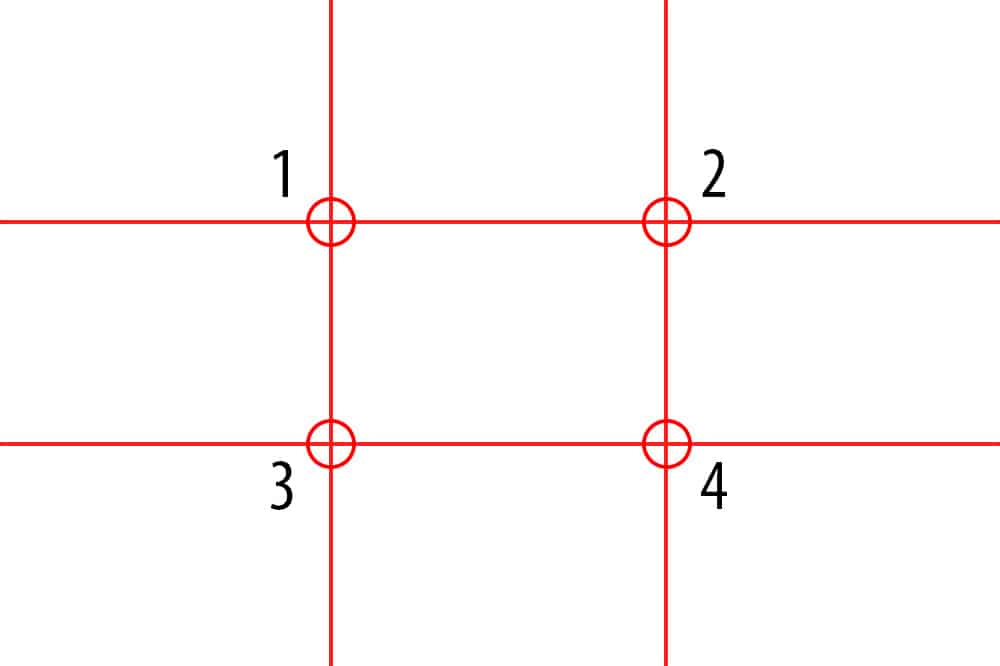

黄金比のポイントに対象物を置く

一般的には、周りの風景を撮影するだけではなく、その中にある面白いものを撮影します。それは、寂れた教会であったり、雄大な山であったり、面白い木であったりします。ここでもルールとしては、主役を真中に置かず、四隅にずらして撮影することです。この方法は「黄金比/ゴールデンクロップ」と呼ばれていますが、もっとシンプルな「3分割法」もあります。これは、写真を縦横の線で3等分し、その線が交わる場所に重要な要素を配置するというルールです。下の図では、その場所に数字が書かれています。

実際のところ、3分割法は、次の写真のようになります。下の方にある岩は、だいたい想像上の線が交わるところにあります。

Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/60 s, f/10, ISO 100, 焦点距離 20 mm

同様のテクニックを使用して、背景要素(この場合は太陽)を配置することもできます。

Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, f/13, 焦点距離 16 mm (これは、合成画像なので時間とISOは異なります)

最後の例では、より極端な配置で、太陽と地平線をフレームの端に近いところに配置しました。しかし、これはそれほど問題ではありません。むしろ、3分割法は決まり事ではなく、ガイドラインであり、3分の1の線上にない要素があっても怖くないということを示しています。

風景をフレームに収める

被写体が遠くにある場合、それを補うものが必要になります。そのためには、フレーミングが必要です。何メートルか後ろに下がって、周囲の一部をフレームに入れればいいのです。自然界では、主に木がそうです。下のイラストでは、木を使って海を引き立てていますが、それ以外は静的で退屈なものでした。

Canon 40D, Sigma 18-50/2.8, 1/200 s, f/11, ISO 400, 焦点距離 18 mm

世界の一部の地域では、ロマンチックな遺跡に遭遇する事もあります。これらはフレーミングにも最適です。たとえば、この写真では、城の遺跡が風景を完璧に囲んでいます。

Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/160 s, f/13, ISO 2500, 焦点距離 35 mm

視線を誘導する

どんな種類の線でも、ランダムに構成された風景の中では重要な要素となります。川や道路、畑の線、丘の直線的な尾根など、幾何学的なものに出くわすと、それだけで写真として面白いです。

一般的に遭遇するガイドラインは3種類あります。1つ目は、S字カーブです。このカーブは2つ以上の曲がり角で構成されています。よくあるように、写真の外に巻き込んでしまえば、カーブの端から端まで視線を誘導するのに適しています。

Canon 5D Mark III, Canon EF 24-70/2.8 II, 1/40 s, f/8, ISO 200, 焦点距離 43 mm

もう1つのタイプは、地平線に向かって伸びる「収束線」です。これらの線をよりドラマチックに見せるには、広角レンズを使用します。ガイドラインと同じように、観客は自動的にそれを追いかけて、線が交わるところまで視線を移動させていきます。

Canon 40D, Canon 10-22/3.5-4.5, 1/640 s, f/8, ISO 200, 焦点距離 10 mm

また、運が良ければ斜めの線に遭遇することもあります。下の例は極端ですが、ブドウ畑のある地域では、このような写真が撮れます。

Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/50 s, f/7.1, ISO 400, 焦点距離 200 mm

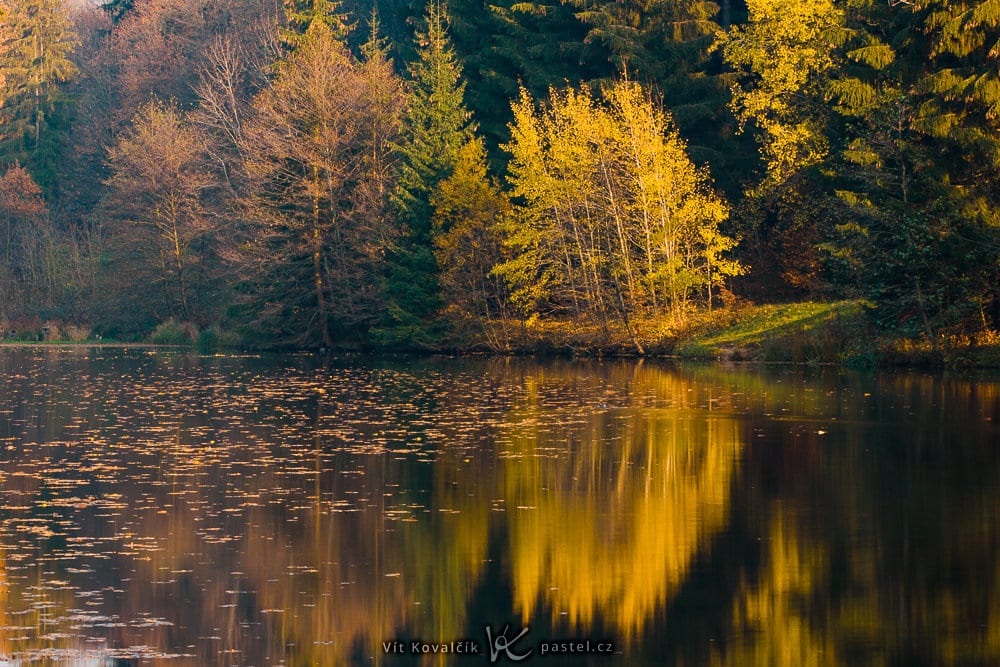

表面反射

水面を見つけたら、そこに何か面白いものが映っていないか見てみましょう。水面の反射を撮影するには、水が荒れすぎていることが多いのですが、運が良ければ一味違った写真が撮れます。

水面反射の写真では、最初に述べた「水平線を3分の1の位置に入れる」というルールを破ることがよくあります。多くの場合、水平線を半分ほど入れることで、上下の写真がよく似たものになり、シンメトリーを強調することができます。

Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200/2.8 II, 1.3 s, f/14, ISO 100, 焦点距離 123 mm

組み合わせて試してみる

上記のルールはそれぞれ独立したセクションを持っていますが、それらが相互に排他的であるということではありません。例えば、表面の反射とフレーミングを組み合わせることで、異なる画像を得ることができます。

Canon 5D Mark II, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/500 s, f/8, ISO 100, 焦点距離 16 mm

先ず、試してみてください。次の旅では、ひとつのルールを選んで、その旅の途中で実験してみてください。そうすれば、そのルールが自然に身に付き、別のルールを模索したり、組み合わせたりすることができるようになります。写真を撮ることの楽しさを実感していただけると思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます