中国が発表しているところの気象観測用の気球が、北米各地で見つかっています。ちなみに、アメリカやカナダでは『気象観測用』という中国側説明を信じておらず、北米内の電波情報や通信情報を収集する機能を持っていたのでは?と疑っているようです。もし、それが正しいとすると、軍事情報や機密情報の収集に活用されていた可能性もあり、両国では「領空侵犯」を理由に撃墜をしました。

なお、直近の情報では、中国の海南島内部に、この気球を飛ばす基地らしき施設があることを米国政府筋が発見したそうです。もちろん、偵察衛星の力に依って・・であります。

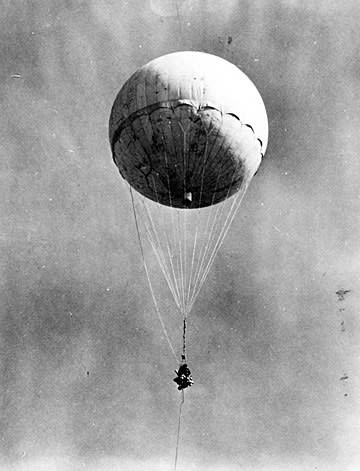

ところで、このニュースを聞いた時に、真っ先に頭に浮かんだのが、第2次大戦中に第日本帝国陸軍が開発した所謂『風船爆弾』。正式名称は『気球爆弾』と呼ばれていたそうですが、戦後にこの兵器の存在を報じた読売新聞の記者が『風船爆弾』という言葉を使ったことから、一般的には『風船爆弾』として広まったもの。アメリカ本土の爆撃用に9000個も生産して、福島県の太平洋側の沿岸から飛ばして、偏西風に乗せて、アメリカ本土に到達するタイミングで時限装置によって爆弾を落とす仕組み。

戦果については、9000個のうち、300個がアメリカ大陸に到達して落下。うちオレゴン州に落ちた爆弾により、運悪く6名のアメリカ人が亡くなったとのこと。まぁ、『かなりの予算をかけながら、全く意味のなかった戦術』の代名詞が、この『風船爆弾』でありました。

【日本陸軍の『風船爆弾』】

しかし、この中国の『風船爆弾』、いや失礼、この中国の『観測用気球』は、遠隔操作によってプロペラが回るようになっていて、100%偏西風頼みではなく、自分で方向を変えたり、スピードを緩めながら、北米大陸を通過できるという優れもののようです。

アメリカのように、巨額予算を使った人工衛星による監視ではなく、直近の電波技術やドローン技術を活用しながら、戦闘機では到達できない空域に、低予算の気球を飛ばすなんぞ、正直に言うと「中国も、なかなかやるなぁ」と、素直に感心してしまいました。

IT技術やドローン技術に造詣があって、優秀でアイデア豊富な人材が、中国人民軍には多く存在していることが伺えます。

ちなみに、ウクライナの戦争から得られる教訓は、1人で簡単に持てる「地対空ミサイル」や「対戦車バズーカ」が一般市民にまで配布される地上戦が当たり前になると、伝統的な航空機や戦車だけでは地域を制圧することは不可能だということ。むしろ、無人戦闘機や無人戦車、また大量のドローン兵器を飛ばして、地域のハンディ兵器を殲滅してからでないと制圧は無理。

こうした技術を蓄えて、軍備を進めている様子が、この中国の『観測用気球』から伺えます。

日本の自衛隊には、こうした技術が殆ど展開されていません。先島諸島・八重山諸島を守るためには、必須の技術であります。追加予算を使うならば、この分野に巨額を投じるべきなのに、今の防衛首脳部は、どうも伝統的兵器と船舶をまず優先する考えのようです。

第二次大戦前に、巨大戦艦を優先して、空母+航空部隊への投資をケチった、当時の海軍首脳部と全く同じです。時代は変わっても、人の頭の中身は変わらないようであります。