2024/6/4

・いろんな人が勧めていたものの、具体的に見たいものがあるわけではないので、ちゃんと楽しめるのか心配。

・平日の朝からたくさんの人が並んでいる。外国人観光客がほとんどだったと思う。暑い。

・館内には修学旅行生もたくさんいて結構な人だかり。

・どうしても特別展の法然に興味が持てるとは思えなかったので、常設展のみ。

・それでも広すぎて、いまだに全容を理解できていない。

・33tabアプリでいとうせいこうさんとみうらじゅんさんの音声ガイドがあったので、東洋館から順番に見ていくが、現在は展示されていない品の解説もあって、都度画面の説明を見ないと理解しにくい。

・音声ガイドとの付き合い方は難しい。

・まずはたくさんの如来三尊仏龕がお出迎えしてくれる。

・8世紀の唐で作られた作品群。三尊並んでレリーフになっている。同じモチーフだからこそ、微妙な違いがおもしろい。一人だけ、妙に足のラインが生々しかったりするのも気になる。こだわりなのか。

・そのほか、楣(まぐさ・リンテル)という建物の入り口などに着けるレリーフのようなものに目を引かれる。ここまで緻密だと、シンプルに凄みが伝わる。

・東洋館を見終わるころにスマホの充電が切れる。全体の三分の一あたり。

・そして、暑さと寝不足と長旅の疲れで集中力が保てない。

・ほとんどの作品に解説がついているので、本来なら頷きながら見るんだろうけど、なかなか頭に入ってこない。

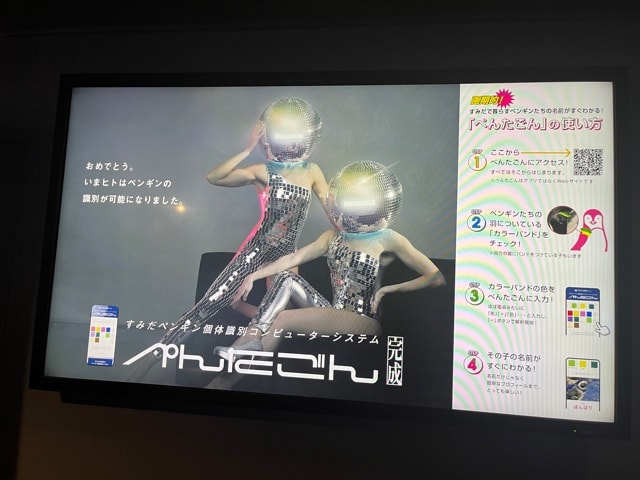

・対象に対する愛情の深さが、昨日見たすみだ水族館のペンギン相関図と共通するなあなど、どうでもいいことばかり頭に浮かぶ。

・縄文時代から近代までの日本美術の歴氏を展示を見ながら一気に振り返ることもできる。

・たぶん体調が万全だったとしても、この作品と解説の量に圧倒されていたと思う。

・実際、修学旅行と思われる学生も多かったけど、長椅子でぐったりしている人たちが多かった。

・展示も工夫されていて、浮世絵の多色摺り体験とか、硯箱をデザインしてデジタル映像で展示することもできる。

・大体3時間くらいあれば十分かなと思っていたのは大変な勘違いだった。

※菩薩観音立像

例の如來三尊仏龕(にょらいさんぞんぶつがん)。