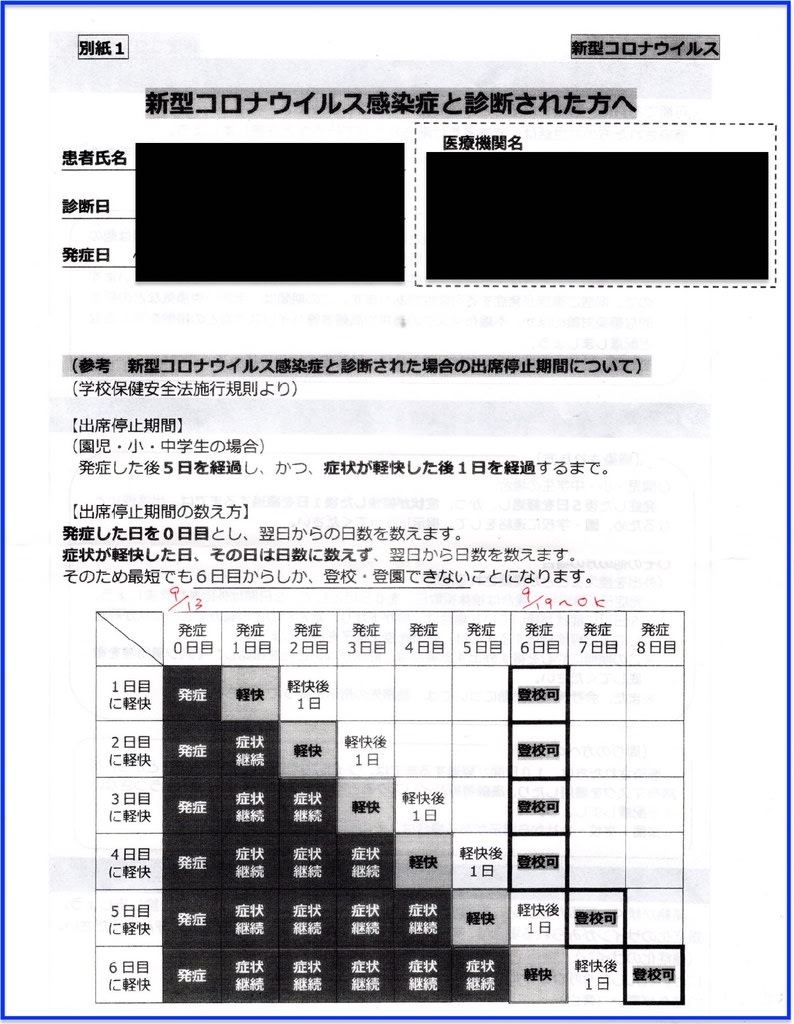

錦海湾の初日の出

錦海湾の初日の出

上の写真は1999年末から2000年1月にかけて四国一周をした帰りに、岡山ブルーライン随一の景観を誇る一本松展望公園から錦海湾に上る初日の出を撮影したものです。

香川県の高松港から岡山県の宇野港に向かう宇高国道フェリー (2012年に航路休止) の船上から、瀬戸内海に沈む1999年最後の日の入りを眺めた後に、道の駅・一本松展望公園に着くと、車中泊をして翌日の初日の出を見ようという車が数台止まっています。仲間入りをして、ここで一夜を明かすことにします。翌早朝、詰めかける車の音で目覚めます。その数の多さにはびっくりでした。広い駐車場があっという間に満車です。錦海湾上に太陽が顔を出すと拍手と歓声が上がります。初日の出の素晴らしかったこと。20年以上経った今でも、その光景が目に焼きついています。

(四国一周の旅は、概ね下記のコースで回りました。)

主な立ち寄り先

主な立ち寄り先

・日和佐ウメガメ博物館 ・宍喰温泉 ・室戸岬 ・土佐和紙工芸村 (伊野市) ・高知ひろめ市場 ・桂浜

・横浪半島 ・四万十トンボ自然観 ・竜串海岸 ・叶崎灯台 ・大堂海岸 ・宿毛 ・西海海中公園

・宇和島城 ・臥龍山荘 (大州) ・内子 ・道後温泉 ・奥道後温泉 ・糸山公園来島海峡展望館 (今治)

・金刀比羅宮 ・栗林公園 ・屋島 ・日本のエーゲ海 牛窓 ・竹久夢二生家 ・赤穂城跡と大石神社 ・神戸

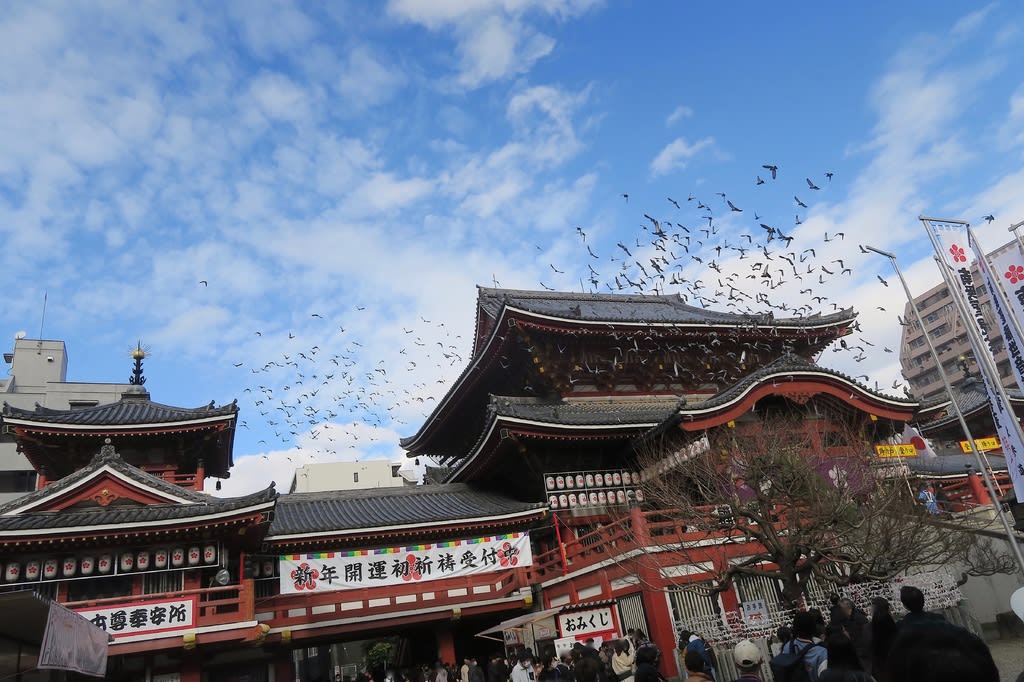

瀬戸内海に沈む1999年最後の夕陽

(宇高国道フェリーから撮影・高松市方面を望む)

コメント欄を閉じています。