みよしのゝ山も霞て白雪に

ふりにし里に春はきにけり

あまの戸をおし明方の雲間より

神よの月のかげぞ残れる

雲はみなはらひはてたる秋風を

まつにのこして月をみるかな

いつも聞ものとや人の思ふらん

こぬ夕ぐれの松かぜのこゑ

我なみだもとめて袖にやどれ月

さりとて人のかげわ見へねど

いはざりき今こんまでの空の雲

月日へだてゝもの思へとは

わすれじと契りて出し面かげは

みゆらんものを古里の月

人すまぬふわの関やの板びさし

あれにし後はたゞ秋の風

めぐりあはむかぎりはいつとしらね

共

月なへだてそよそのうき雲

かすが山都の南しかぞおもふ

きたのふじ浪春にあへとは

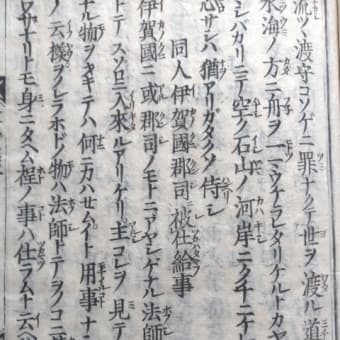

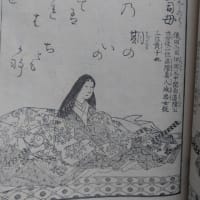

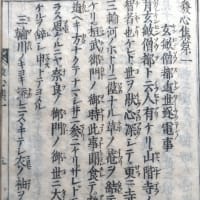

新古今和歌集巻第一 春歌上

春立つこころをよみ侍りける

みよし野は山もかすみて白雪のふりにし里に春は來にけり

よみ:みよしのはやまもかすみてしらゆきのふりにしさとにはるはきにけり 定隆雅 隠

作者:藤原良経ふじわらのよしつね1169~1206関白九条兼実の子。後京極殿と呼ばれた。新古今和歌集に関与。

意味:吉野では、山も霞む様になり、白雪が降っていた里にも立春となり、春は来たんですね。

備考:治承題百首。本歌 春立つといふばかりにやみ吉野の山も霞みて今朝はみゆらむ(拾遺集 壬生忠岑)。新古今和歌集の巻頭歌。定家十体で麗様の例歌。ふりにしは降りと古りの掛詞。吉野は歌枕で天武天皇時代離宮があった。

巻第十六 雜歌上

春日社歌合に曉月のこころを

天の戸をおし明方のくもまより神代の月のかげぞのこれる

よみ:あまのとをおしあけがたのくもまよりかみよのつきのかげぞのこれる 選者無 隠

意味:天照大神が天の岩戸を押し開けて再び世界が明るくなり、春日社の天児屋根命が祝詞を奏した時のような明け方の空の間からその神代のままの有明の月の光が残っています。

備考:元久元年春日社歌合。本歌 天の戸をおし明け方の月見れば憂き人しもぞ恋しかりける(新古今集恋歌四 よみ人知らず)。定家十体の長高様の例歌。

巻第四 秋歌上

五十首歌奉りし時

雲はみなはらひはてたる秋風を松にのこして月をみるかな

よみ:くもはみなはらひはてたるあきかぜをまつにのこしてつきをみるかな 雅 隠

意味:雲を皆吹き払い終わった秋風を松に残しておいて、その音を聞きながら月を見ようかな。

備考:建仁元年老若五十首歌合。定家十体の見様の例歌。

巻第十四 恋歌四

家百首歌合に

いつも聞くものとや人の思ふらむ來ぬ夕暮のまつかぜの聲

よみ:いつもきくものとやひとのおもうらむこぬゆうぐれのまつかぜのこえ 有定隆雅 隠

意味:いつも聞いている音だとあの人は思うだろうか。あの人が来ない夕暮れの松風の音を。

備考:六百番歌合によると結句は、「秋風の声」。慈円の1311と寄風恋で競われている。

千五百番歌合に

わが涙もとめて袖にやどれ月さりとて人のかげは見えねど

よみ:わがなみだもとめてそでにやどれつきさりとてひとのかげはみえねど 有定雅 隠削

意味:恋人に捨てられて寂しい私の涙を探して袖に宿ってくれ。月よ。だからといって、あの人の姿は映っていないですが。

備考:千五百番歌合。参考歌 恋すれば我が身は影となりにけりさりとて人に添はぬものゆゑ(古今集 恋歌一 よみ人知らず)。影は月の縁語。

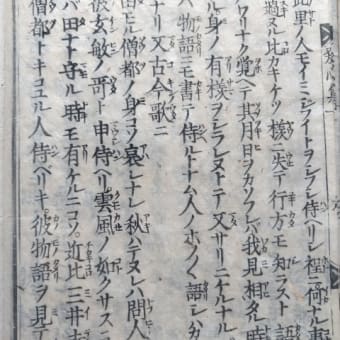

百首歌奉りし時

いはざりき今來むまでの空の雲月日へだててもの思へとは

よみ:いわざりきいまこむまでのそらのくもつきひへだててものおもへとは 有定隆雅 隠

意味:貴方は言いませんでしたよ。直ぐに逢いに来るとおっしゃっていましたが、それを信じて待っている間に月や日を遮る空の蜘蛛の様に、月日が経ってしまったその間ずーと物思いが続くなんて。

備考:正治二年後鳥羽院初度御百首歌。本歌 今こむといひしばかりに長月の有明の月を待ち出るかな(古今集恋歌四 素性法師)。空、雲は月、日の縁語で、時間の月日の意。

巻第十 羇旅歌

和歌所月十首歌合のついでに月前旅といへる

こころを人々つかうまつりしに

忘れじと契りて出でし面影は見ゆらむものをふるさとの月

よみ:わすれじとちぎりていでしおもかげはみゆらむものをふるさとのつき 有定隆雅 隠

意味:忘れないでと約束して旅に出てきたが、月を見るたびにその人の面影を思い出してしまう。古京の月をあの人も見て私を思い出してくれているだろうか。

備考:建仁元年八月十五夜撰歌合の後の当座和歌九品歌会。定家十体の濃様の例歌。

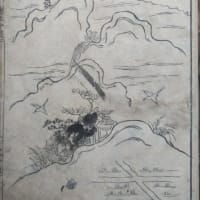

巻第十七 雜歌中

和歌所の歌合に關路秋風といふことを

人住まぬ不破の關屋の板びさし荒れにし後はただ秋の風

よみ:ひとすまぬふわのせきやのいたびさしあれにしあとはただあきのかぜ 雅 隠

意味:人が住まなくなった不破の関の板の庇に、すっかり荒れてしまった後は、ただ秋風だけが寂しく吹いている。

備考:和歌所影供歌合。不破の関は岐阜県関ヶ原町松尾に有った関所。歌枕名寄、新三十六人歌合、定家十体の面白様の例歌、美濃の家苞、常縁原撰本新古今和歌集聞書、新古今抜書抄、新古今注、九代抄、九代集抄、聞書連歌、古今和歌集抄出聞書(陽明文庫)

巻第十四 恋歌四

千五百番歌合に

めぐりあはむ限はいつと知らねども月な隔てそよその浮雲

よみ:めぐりあわむかぎりはいつとしらねどもつきなへだてそよそのうきぐも 撰者無 隠

意味:再びお逢いできるのは何時とは分からないけど、あまり月日が経たないようにしてくれ。無関係なうっとうしい邪魔が入らずに。

備考:千五百番歌合。

本歌・参考歌

伊勢物語十一段 わするなよほどは雲居になりぬとも空ゆく月のめぐり逢ふまで(橘忠幹)

狭衣物語巻第四 めぐり逢はむ限りだになき別れかな空ゆく月のはてを知らねば

狭衣物語巻第四 月だにもよその村雲隔てずは夜な夜な袖に映しても見む

巻第七 賀歌

家に歌合し侍りけるに春の祝のこころをよ

み侍りける

春日山みやこの南しかぞおもふ北の藤なみ春にあへとは

よみ:かすがやまみやこのみなみしかぞおもうきたのふじなみはるにあえとは 撰者無 隠

意味:藤原氏の氏神である春日神社は、都の南で(鹿もいる)確かに思う藤原北家(北の藤浪)は新春を迎えた。

備考:正治二年藤原良経家十題二十首歌合。本歌 わが庵は都のたつみしかぞすむ世をうじ山と人はいふなり(古今集 喜撰法師)。然ぞと鹿ぞの掛詞。