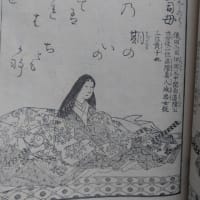

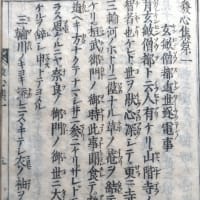

仮名序 現代訳

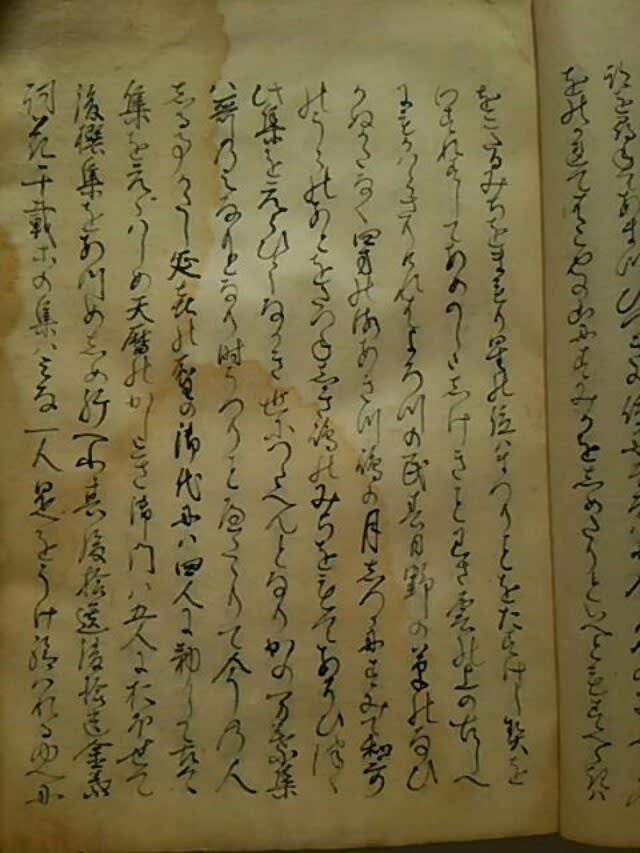

大和の国の歌は、昔天地が開け始めて、人の営みがまだ始まっていない時に、日本の言葉として櫛名田比売、素戔嗚尊が住んでいた里より伝わった。その昔より今まで、その和歌の道盛んに興り、その流れは今に絶えることはなくて、恋情に没頭したり、心中を述べる仲立ちとして、世を治めて、民の心を和らぐ道具としていた。そういうわけで、代々の天皇もこれを捨てることはせず、いくつもの勅撰集は、家々の必携本として、美しい歌は拾い尽くされ、思いの優れた歌は隠れていることもあるわけがない。

そうはあっても、伊勢の海の清い渚の玉は、拾っても尽きることはなく、和泉の杣山の森の茂っている宮を作る木は、伐っても絶えることはない。すべての物はかくの如くある。歌の道も同じである。

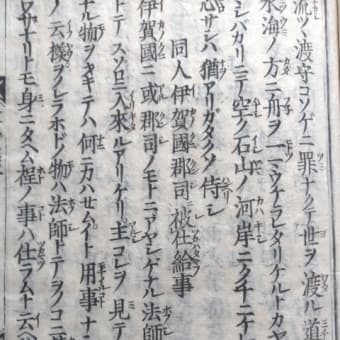

そこで、右衛門督源朝臣通具、大蔵卿藤原朝臣有家、左近中将藤原朝臣定家、前上総介藤原朝臣家隆、左近少将藤原朝臣雅経らに命じて、昔と今を分けず、身分の高い、卑しいといった人で区別せず、目に見えない神仏の歌も、(うばたま:枕詞)夜の夢に伝えることまで、広く求め、全てにわたって集めさせた。おのおの撰んで奉じたところ、(夏引きの糸の:序詞)一様ではなく、(夕べの雲の:序詞)思いを取捨するのが難しい故に、上皇御所の庭の花が香ばしい朝、敷石の美しい、風が涼しい夕方、和歌の父母であるの「難波津に咲くやこの花」の流れを汲んで、良い歌できの悪い歌を定め、「浅香山影さへ見ゆる」の跡を尋ねて、深い歌、浅い歌を分けた。

撰歌の方針として、万葉集の歌は、これを除かないで、古今和歌集より、七代の勅撰和歌集の歌は、これを載せることはない。ただし、多くの歌を調べ撰んでも、空飛ぶ鳥も網を逃れて、水に住む魚も釣られるのを逃れるたぐいは、昔も無いわけでないので、今もまだ知られていない歌もあるかもしれない。

全て集めた歌は、二千首、二十巻あり、名付けて新古今和歌集という。

春は、家持の春霞立田山に初花をしのぶことより、夏はよみ人知らず(実は後鳥羽院)の妻恋する甘南備山のほととぎすの歌を、秋は、人麿の風に散る葛城の紅葉の歌、冬は赤人の白妙の富士の高嶺の雪が積もっている年の暮れまで、みんなその折に触れた感情を歌にしている。それだけじゃなく、仁徳天皇の賀歌では、高き山の上から望んで、民の様子を知り、遍昭の哀傷歌では、葉の末にある露かもとの雫かに添えて、人の世を悟り、貫之の離別歌は、玉鉾の道の寒さに別れを慕い、人麿の旅歌では、遠く離れた土地からの長旅に都を思い、よみ人知らずの恋歌では、高い山の雲居のような遠く離れた人を恋い、忠岑の雑歌には、摂津の長柄の橋が波により朽てしまった名を惜しんでも、心の内に動くものは、言葉の歌となって現れないということがない。

いわんや、住吉の神は、片削ぎの歌を残して、伝教大師最澄は、比叡山に建てた延暦寺の平安の思いを述べられました。かくの如く、知らない昔の人の心をも表し、行って見たことがない辺境の他の事も知るのは、ただ和歌の道だからだ。

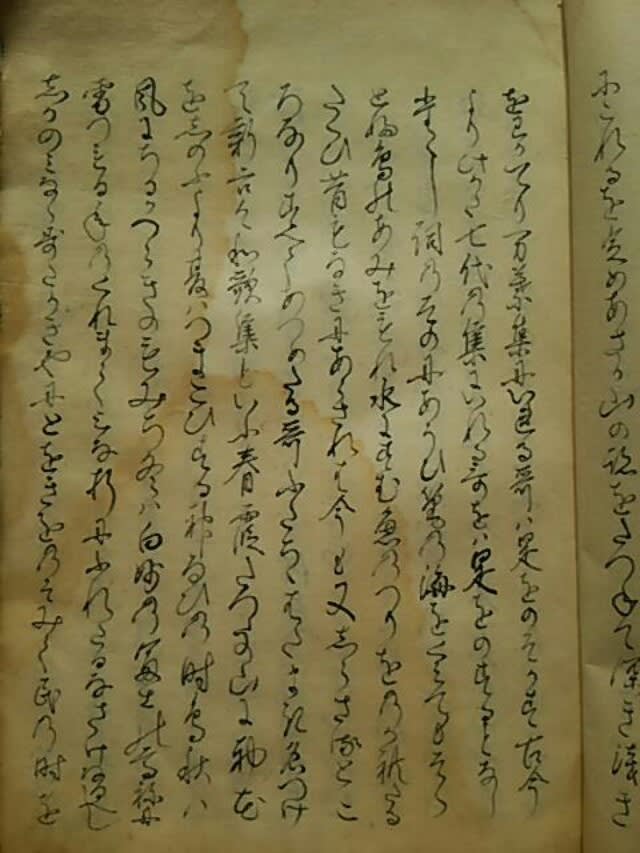

その昔、継体天皇が五度即位を辞退した帝位の、(天つ日嗣の)天皇となり、今は日本国中を知る天皇の位を譲り、上皇の館に住んでいるが、息子の天皇は、古代中国の帝王道を守り、公卿は政を助けてくれる約束を忘れないで励んおり、天下の煩雑な政務や天皇時代の昔と変わらないことから、多くの民は、(春日野の草の:序詞)従い、四方の海や日本国土は治まっているので、昔の和歌の跡を訪ねて、(敷島の:枕詞)和歌の道を楽しみつつ、この和歌集を撰んで、後々の世まで伝えようとした。

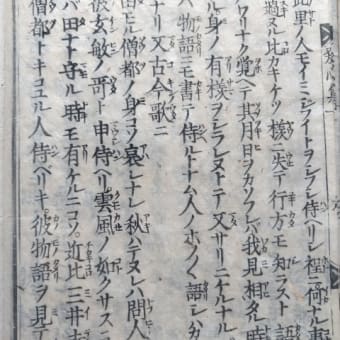

かの万葉集は、歌の源だ。だいぶ時代が経て、今の人がその読み方を知ることは難しい。延喜の醍醐天皇の御代には、四人に勅命を下して、古今集を撰ばせ、天暦のかしこき村上天皇は、梨壺の五人に命じて後撰集を集めさせた。その後、拾遺、後拾遺、金葉、詞花、千載集などは、みんな一人の選者が勅命を承ったので、聞き漏らした、見つけられなかった歌もあるだろう。よって、古今や後撰の歌の例に従って、五人の選者を任命して、撰歌を奉らせた。その上、自ら(後鳥羽院)歌を撰び、自分で磨きをかけることは、遠く中国の梁の武帝太子蕭統が文選を撰んだ文学の路をたずねてみると事例としてはあるが、(浜千鳥の:枕詞)その先例のように、我が国の大和歌の始まって後、(呉竹の:枕詞)先例など無かった。

このうち、和歌集の撰歌を命じた帝の自らの歌を撰ぶことは、昔の例はあったけど、十首以下であった。しかるに、今色々選んだところ、私(後鳥羽院)の歌が三十首以上も撰ばれた。これは皆が、人の目を注ぐ美しさもなければ、心を留める内容もないが故に、どの歌が良いか判別しにくく、(森の朽葉:枕詞)数が積もり、(汀の藻屑:枕詞)捨てられなくなってしまったからで、和歌にふける思い深くしていたことで、後世の嘲りを顧みないことだ。

時に、元久二年三月二十六日に、この和歌集ができあがった。現代の見えるものを軽視して、古くて伝え聞くことしかできないものを重視するあまり、(いそのかみ:枕詞)優れた勅撰集を辱めるとはいえども、その流れを汲んで、源をたずねた故に、(歌のもう一つの源流であるよみ人知らずの聖徳太子への感謝の歌の富の小川の)絶えない道を興したところ、(露や霜はすぐ消えて改まるけれど、松に吹く風の散ることはなく)この集は人々の記憶から消えることはなく、(春秋は巡ってきたが、空行く月に曇りは無く)年を経てもその輝きは変わらない。この和歌集の完成の場面に会えるものは、これを喜んで、後世の人でこの道を仰ごうと思うものは、和歌集の完成した時代を偲んでくれないだろうか。