元記事「牛乳(ミルク)と乳がん--乳がんの発生に牛乳が関与する」の原文のサイト:http://www.eps1.comlink.ne.jp/~mayus/eating21-30/mammarycancer1.html

牛乳 と 乳がん・前立腺がん

乳がんの実態

外見上、女性を女性たらしめているものは乳房である。乳房は女性の容姿における女性としてのアイデンティティであり、乳がんは欧米の女性が最も怖れる病気である。女性としての存在を脅かしかねないからだ。アメリカの女性は8人に1人が乳がんになる。欧米では女性の乳がん死亡は肺がんに次いで2位であるが、患者数では断突1位のがんである。

日本の女性はどうか。2000年には乳がんになるのは20人に1人ほどであった。しかし、2013年では、

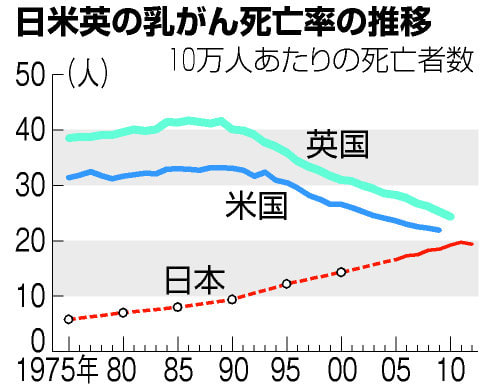

「全世界で乳がんに罹患される方が年々増加している中、その死亡率は欧米で年々減少傾向にあります。しかし、日本では年々増加し16人に1人が乳がんにかかり、女性のがん死亡原因の第1位が乳がんになっています。(2013年ピンクリボンフェステイバル公式サイト発表)」

2000年の日本女性のがん死亡は、1位胃がん、2位大腸がん、3位肺がん、4位乳がんである。乳がんの発生数は明らかではないが、毎年約2万人の女性が乳がんにかかり、ほぼ1万人が乳がんで死亡している(2000年には9171人)。死亡率に関しては、2012年にやや減少を見せた。専門医らは「マンモグラフィー(乳房X線撮影)検診の普及や、新しい抗がん剤の登場などの効果」とみている。しかし、これはあくまでも死亡率の話であって、乳がんにかかる日本女性の数は毎年着実に増えている。原因を取り除かないかぎり、増え続けるのは当然である。

日本とアメリカの比較

乳がんの発生率(1990年)を日本とアメリカの間で比較してみよう。人口10万対の年齢調整発生率は、日本女性(宮城県がん登録)が31.1であるが、アメリカ女性(SEER, White)は90.7である。つまり、年齢構成を考慮しても、アメリカ女性は日本女性のほぼ3倍も乳がんになりやすい。年齢別に眺めるとさらにその差異がはっきりする(図1)。

乳がん発生率は、30代女性では日本31.3、アメリカ42.4(1.36倍)、40代では日本94.2、アメリカ157.9(1.68倍)でそれほど大きな差はない(曲線の形状が似ている)。ところが50代の女性では3.18倍、60代で4.58倍、70代で5.78倍、80代で11.83倍と、更年期以後の女性の乳がんは圧倒的にアメリカ女性に多い。図1は1990年の乳がん発生率を示す。1960年以降に日本で生まれた女性(生まれたときから牛乳を飲み、肉を食べた世代)は、この時点(1990年)で30歳以下であった。また、40歳代は1941-50年の生まれで、思春期には牛乳を飲み、肉を食べた。 50歳代の女性は1931-40年の生まれで、子どもの頃は牛乳の味と匂いに無縁であった。1960年以降に生まれ、生まれながらにして牛乳の味と匂いに慣れ親しんだ女性(1990年には30歳以下、2000年現在では40歳以下)の女性は、2010年には50歳代(更年期)に突入し、2020年には60歳代に入り、2050年にはほとんどすべての日本人女性が1960年以降の生まれということになる。そのとき、日本人の乳がん発生率曲線は図1のような形を保っているだろうか。

日本とアメリカでなぜこんなに違うのか。日本人とアメリカ人では人種が違うから、遺伝的背景が異なるのではないかとおっしゃる方もおられるだろう。実はそんなことはないのだ。乳がん発生の少ない日本からハワイやカリフォルニアに移住した日本や中国の移民に対する研究で、がんの発生には人種(遺伝)よりも環境(食生活)の影響を強く受けることが明らかにされている。日本人移民1世は日本式の生活を保持していて、乳がんは少ないが、3世ともなると、現地の生活様式を受け入れ乳がんの発生率が移住先の国民と同じレベルになる。2世は1世と3世の中間に位置する。わずか数世代の間に突然変異が生じて、日本人がアメリカ人と同じ遺伝型になってしまうなどとは考えられないからだ。

肉と乳・乳製品を日本人の3倍消費するアメリカ人

食生活で、日本人とアメリカ人とで最も大きな違いは何か。アメリカ人は日本人に比べて圧倒的に多量の肉類(とくに牛肉)と乳・乳製品を食べる(FAOSTAT Database Collections. http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl?subset=nutrition/)。東京でオリンピックが開催され、新幹線が走り、東名高速道路が開通した記念すべき1964年(昭和39年)で比較すると、アメリカ人の肉類消費量は265.7 g、日本人は35.6 gであった。アメリカ人は日本人の7.5倍も肉を食べていた。同年のアメリカ人の乳・乳製品の消費量1263.4 gは日本人の135.6 gの実に9.3倍であった。1998年になると、アメリカ人の肉消費量は337.2 gに増えたが、日本人も115.5 gもの肉を食べるようになり、彼我の差は3.3倍になった。一方、乳・乳製品の消費量は日本人で増えたが(342.3 g)、アメリカ人ではかえって減少した(1144.6 g)。それでも、最近のアメリカ人は日本人に比べて3.3倍も乳・乳製品を消費している。この肉と乳・乳製品の多量消費がアメリカ人の食生活の特徴である。

日本人の肉消費量はアメリカ人に比べて少ない。その代わりに日本人は魚介類を食べる。1998年の日本人の魚介類消費量はほぼ200 gで、アメリカ人の60 gに比べて、3倍も多く魚肉を食べている。魚肉と獣肉の違いはあるが、ともに動物性タンパク質の宝庫である。そこで、「魚肉+獣肉」を計算するとアメリカ人は400 gの肉を食べ、日本人は313 gの肉を食べる。つまり、日本とアメリカで肉の消費量には大きな差はない。日本人とアメリカ人の食生活における最も大きな差異は乳・乳製品の消費量である。

洋食の本質はバターにあり

皿と椀、箸とフォーク・ナイフ、醤油とソースという分類もあるが、欧米料理(洋食)と日本料理(和食)の最大の違いは乳・乳製品を使うか使わないかにある。洋食の特徴はバター・クリームにある。端的には、バターの香りのする料理が洋食である。

第二次世界大戦後、官民あげて牛乳の消費拡大に努めたが、日本人の大多数は牛乳の匂いを好まなかった。牛乳消費が上向いたのは、学校給食法(1954年6月施行)の制定による学校給食への「パンと牛乳」が導入されてからであった(この辺の事情は、鈴木猛夫「『アメリカの小麦戦略』と日本人の食生活」藤原書店、2003年2月に詳しい)。事実、日本人の乳・乳製品の消費量が急増したのは1960年代に入ってからのことである(図2)。それでも日本の乳・乳製品の消費量はアメリカの1/3以下に止まっている。

乳・乳製品は乳がんの大きな原因

ここまで読み進んでお気付きと思うが、「アメリカ人女性に乳がんが多いのは(男性の前立腺がんも同じ)、アメリカ人が多量に消費する乳・乳製品にある」とういう仮説が成り立つ(何もアメリカに限ったことではない。牛乳消費量の多い西欧の女性には乳がんが多い)。

乳・乳製品と乳がんの間に「関係あり」とする疫学研究はいずれも牛乳中の脂肪(不飽和脂肪酸)との関連で議論している。事実、アメリカでは1950年代から全乳の消費量が減って、代りに低脂肪乳が摂取されるようになった。それにもかかわらず、過去40年間(1990年頃まで)にわたって乳がんは増え続けてきたのである。

牛乳と獣肉はともにタンパク質と脂肪(不飽和脂肪)が多い。オス・メスの家畜はともに食用になる。しかし、乳(ミルク)はメスのみが分泌する体液である。妊娠しているメス牛が肉用にされることはない。この事実は重要である。

現代の牛乳は非常に危険なものになっている

現代の酪農は昔の酪農と大きく異なってしまった。根本的な違いは「妊娠牛からミルクを搾るようになった」ということである。哺乳類は、出産後にミルクを分泌するが、母親は子がミルクを飲み続けている間は妊娠しない。子の鳴き声、乳首の吸引、乳房の突き上げなどによるプロラクチン・オキシトチンの分泌が排卵を抑制するからだと言われている。通常、子牛は生後3月ほどで離乳するから、出産3ヵ月後には再び妊娠可能となる。妊娠しても、子牛が乳首を吸い続ければミルクは出る、しかし、妊娠するとミルクの分泌が少なくなる。このこともさらに重要な視点を提供する。

それなのに、現代の酪農では、メスは妊娠しながらも大量のミルクを出す。濃厚飼料を与え、搾乳器で吸乳し続けるからである。妊娠すると、胎児を維持するために、血中の卵胞ホルモン(エストロゲン)濃度と黄体ホルモン(プロゲステロン)濃度が高くなる。したがって、妊娠中の乳牛から搾ったミルクにはこれら女性ホルモンが相当量含まれている。HeapとHamonによれば、妊娠していない牛から搾乳したミルクの乳漿(ホエイ)には約30 pg/mLの硫酸エストロン(estrone sulfate:estroneの硫酸抱合体)が存在する。牛が妊娠するとその濃度が高くなり、妊娠41-60日には151 pg/mLとなり、妊娠220-240日には1,000 pg/mLに達する。この硫酸エストロンは、口から入ってエストロゲン効果を示す女性ホルモンである。事実、妊娠馬の尿から抽出・精製した硫酸エストロンがプレマリンという天然経口ホルモン剤として医療に使われている。

現在の酪農家は4種類の乳牛から搾乳している。妊娠していない牛、妊娠前期の牛、妊娠中期の牛、妊娠後期の牛の4種類である。出産前の2ヵ月間(乾乳期)を除いて、すべての牛からミルクを搾る。ミルクはタンク内に集められ、ミルクメーカーに出荷される。したがって、日本のミルク(もちろん他の先進国のミルクも同様)の4分の3(75%)は妊娠牛からのミルクである。したがって、妊娠牛からのミルクには女性ホルモン(数百pg/mlのエストロゲンとその数百倍のプロゲステロン)が含まれている。現在のアイスクリーム、チーズ、バター、ヨーグルトなどの乳製品は、みなこの妊娠牛からの女性ホルモン入りミルクから作られている。

先進国の乳製品消費は多すぎる

牛乳中の硫酸エストロンは本物のホルモン(ウシの女性ホルモンは人間のものと同じ)だから、そのホルモン作用は外因性内分泌撹乱物質(環境ホルモン)の比ではない(およそ1万倍)。人間がこのような牛乳を飲むようになったのはたかだか70年のことに過ぎない。欧米でも乳・乳製品が大量に消費されるようになったのは1930年以降のことである。この頃から、牛乳生産量が飛躍的に増大した。安価な合成化学肥料の大量生産によって、余剰穀物を家畜に与えられるほどに穀物生産量が増大したのだ。この余剰穀物によってミルクの通年生産(自然条件に左右されることなく、人工授精によっていつでも乳牛を妊娠させ、妊娠後半にも搾乳できる)が可能になった。さらに、1920年代から製造されるようになったMeat Bone Meal(いわゆるMBMあるいは肉骨粉)がこの傾向に拍車をかけた。MBMは、胎内で仔を育てている妊娠牛から大量のミルクを搾るために必要だった。先進国のミルク生産量は第一次および第二次世界大戦の間(1920年頃から)に増大し、1940年代にその増大は飛躍的になった。SharpeとSkakkebaekは1993年にLancet 誌上に発表した有名な論文「Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive tract?」において「先進国ではミルク食品の消費量が多過ぎる。その傾向は1940年代から1950年代に始まった」と述べている。

この頃から、欧米で肺がん、大腸がん、乳がん、前立腺がん、卵巣がん、子宮体部がんなどのホルモン依存性の悪性腫瘍による死亡が著しく増えた(尿道下裂・停留睾丸・精巣悪性腫瘍などの小児生殖器異常の増加は言うまでもない)。日本でも生まれたときからミルク・乳製品を飲んだり食べたりした人々(1960年以降に生まれた人たち)が大挙して40代に突入している。日本は30年遅れて欧米の跡を追っている。肺がんはホルモン依存性であると聞くとびっくりなさるかも知れないが、現在日本で急増している肺がんは腺がんである。タバコに関係の深い扁平上皮がんはほとんど増えていない。

この記事は、山梨医科大学の佐藤章夫名誉教授の論文「牛乳(ミルク)と乳がん--乳がんの発生に牛乳が関与する」をもとにしている。同教授は牛乳の危険性について長く警鐘を鳴らしている炯眼な論者である。原文は以下のサイト:http://www.eps1.comlink.ne.jp/~mayus/eating21-30/mammarycancer1.html