B:ニース沖の超絶ドットストライプ: 海底考古学37-B

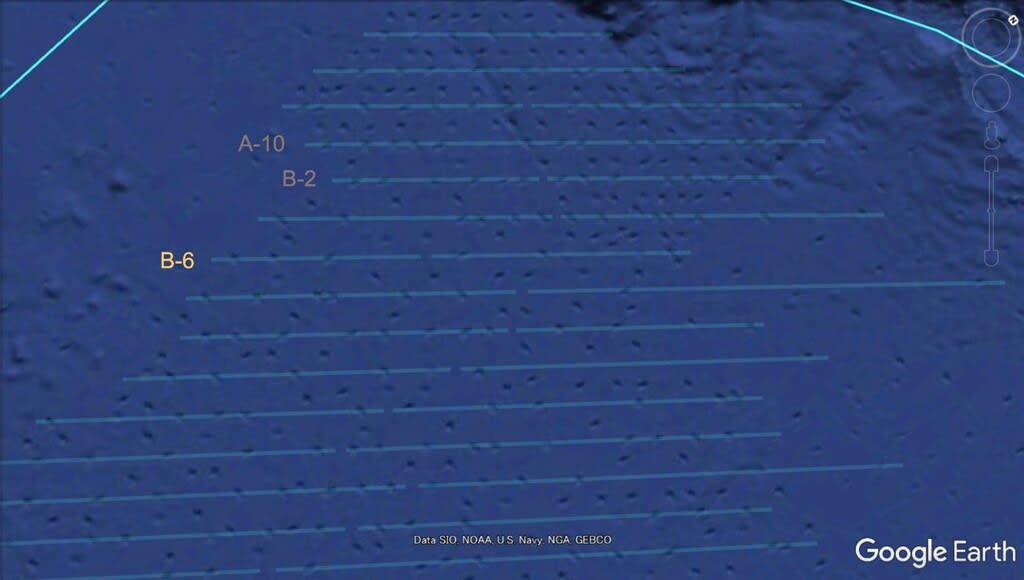

“B-2”

すでに 前記事 「海底考古学37-A」 で見てきたように、“ドットライン” には訳(わけ)あって1行おきに薄いブルーの補助線が施されている。下の画像中の “A-10” の次のドットライン “B-1” には補助線はなく、次の補助線は、ドットライン “B-2” に施されたものである。この “ドットライン” も “a” と “b” に2分してある。ただし、厳密な2等分ではない。

“B-2-a”

まずは、前半の ドット 1 ~ 6 までを見る。

陥没ドット 2 の高低差が 38 m と表示してある。この “穴” の直径は、等間隔の垂直線間距離が 5 km であることからすると、2 km 弱ほどであろうか。他の “穴” の直径も似たり寄ったりであるが、深さ(高低差) はまちまちに見える。ドット 3 の深さは、ドット 2 の半分以下と考えられる。

5 km の等間隔の垂直線間距離の比較材料として、右に山手線の原宿駅と新橋駅との間の直線距離を挙げておこう。これは 5.1 km であるが、多少は参考になるであろう。

“B-2-b”

こちらは “B-2” の後半の ドット 7 ~ 15 である。最初の番号は、1 ではなく、7 である。

さて、こちらも等間隔線間距離は 5 km である。陥没ドットの間隔は決して厳密に等間隔ではないが、さりとて、まったく不規則とも言えないような印象がある。とにかく同一の直線上に乗っているのは間違いないのだ。

ふつうに考えるならば、これらの陥没ドットはこの同じ直線の一方の端(はし)から他方の端に向かって順に作られたのであろう。つまり、ドット 1 からドット 15 に向かってか、もしくはその逆のドット 15 からドット 1 に向かってである。

すでにここで 「作られたのであろう」 と言ってしまっているのだが (笑)、それは、前記事 「海底考古学37-A」 でリストアップした、今回の海底巨大痕跡の特徴を総合的に考慮してのことである。もういちど確認しておこう。

“超絶ドットストライプ” と呼ぶ理由:

1) 1本の “真直線のドットライン” 上にドットが10個も20個もある。

2) そうした “ドットライン” が、限られた海域に何十本もある。

3) それらの “ドットライン” は、すべて “平行” である。

4) それらの “平行なドットライン” は、すべて “ほぼ等間隔” である。

5) “ドットライン” の数はおよそ36本ある。 平行なストライプの間隔は約 3 km ある。 “ドットライン” の長さは、およそ 100 km ほどある。総じて全体としては、とてつもなく巨大な痕跡である。

“知的設計” に基づいた外部からの “工作的な介入” なしに、自然力のみによって、これら36本の等間隔の平行なドットラインが発生したとあなたは考えるであろうか?

あなたには、これらのドットラインが “自然力のみによって発生するメカニズム” が科学的に想定できるであろうか?(笑)

さて、“知的設計に基づく工作的な介入” としてふつうのひとが想定する場合、それは人間による “人為的な操作” であろう。それが常識人の自然な発想というものである。(笑)

この地中海の一隅で海底油田の試掘や採掘があったのではないか? どこかの国が海底に眠るレアアースなどの資源を探索、調査していたのではないか? そうした資源の採掘の痕跡ではないか? 陸地から遠くないし、この海域一帯を調査し、システマチックにしらみつぶしに試掘した痕跡ではないか? 等々。

この仮説を “人為的資源開発” 説 と呼んでもいいだろう。

たしかにこの仮説を検証してみる価値はあるだろう。以下の4つの地図にはリンクが埋め込まれているので、クリックするとそれぞれの記事が参照できる。

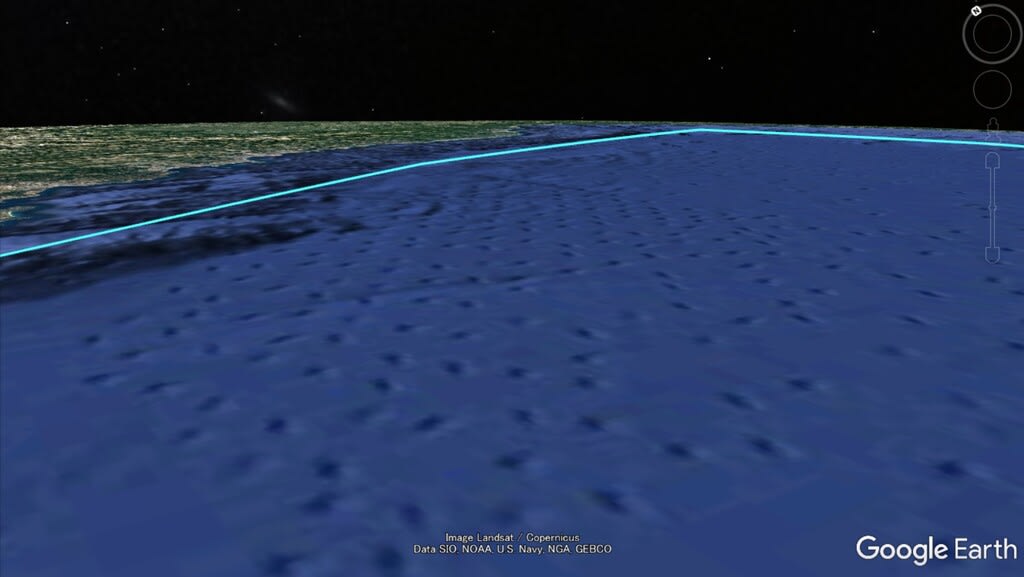

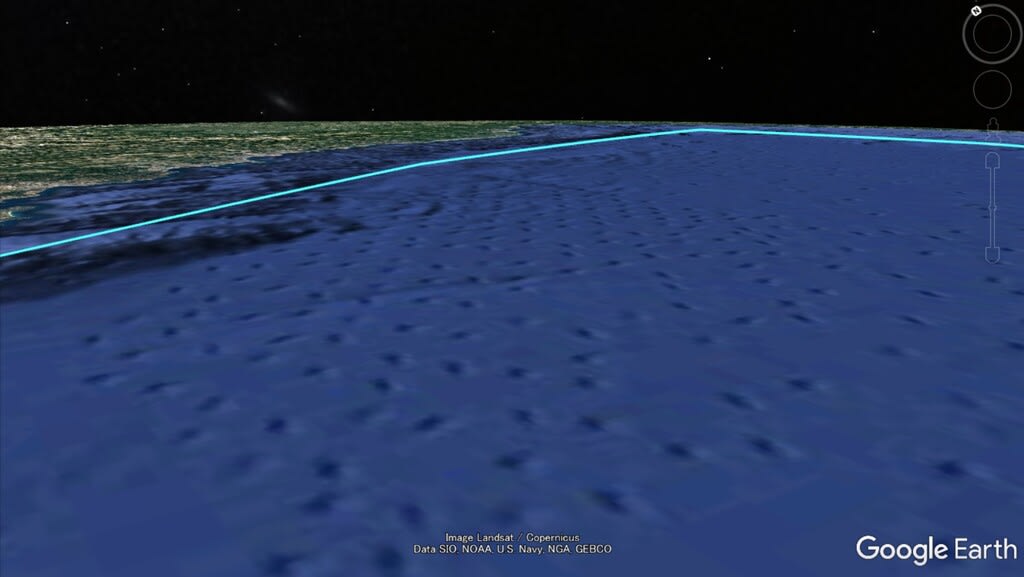

まず、下の領海地図の示すように、ニースの海岸から 70 km 沖合にあるこの海域はフランスの排他的領海(FR)である。

ニース沖の海域は、どう見ても 「石油・天然ガスの採掘計画」 の対象外の海域であることがわかる。

ニース沖の海域は、ポリメタル、コバルト等の鉱物資源の分布域に含まれていない。

ニース沖の海域は、開発・採掘からの保護海域であることがわかる。つまり、採掘等の行為は法律的にできないことになっている。

さて、海底資源開発の歴史を見てみよう。

この国立環境研究所の記事によれば、おおざっぱに言って、海底油田・ガス田の開発は1980年代 に始まり、海底鉱物資源の開発は1970年代 に始まったのだそうだ。ということは、人間による地球の海底資源開発が始まってからせいぜい50年ほどしか経っていないということだ。

それでは、この50年足らずのあいだに、ニース沖のこの海域で海底資源開発の何らかの動きがあったであろうか?

さて、フランス海洋開発研究所(IFREMER)という団体がある。ここのウェブサイトを見ると、フランスの海洋資源、海底資源への取り組みがほぼわかる。

たしかに 「金属鉱物資源 metallic mineral resources」という語が見える。

しかし、該当海域は 「太平洋」と 「北大西洋」 であると言っている。自国の排他的領海であるニース沖どころか、そもそも地中海はまったくの対象外のようだ。

ひょっとして、「そもそもこの記述は信用できるのか?」 というツッコミを入れる “一つ覚えの陰謀論者” がいるかもしれない。(笑) ザウルスは合理的陰謀論者なので必要に応じて陰謀論的になるだけで、ここではその必要性をまったく感じないのだ。(笑)

この地図が示すように、海底資源開発の関心は主に “外洋(地中海外)” に向いているようだ。

もし、過去においてフランスの排他的領海であるニース沖(70 km沖合)内でフランスの海底資源の採掘の事実があれば、必ずネット上の検索でも引っかかってくるはずだ。以下のキーワードをさまざまに組み合わせて検索してみた。

英語: Nice, France, deep-sea drilling, deep-sea mining, seabed mining, deep-sea resources development, deep-sea mineral exploration、 等々

フランス語: Nice, France, forage en haute mer, exploitation minière en haute mer, exploitation minière des fonds marins, développement des ressources en eaux profondes, exploration minérale en eaux profondes 、 等々

ニース沖は、フランスの排他的領海であるので、フランスによる海底資源開発の活動をリサーチする結果になるのだが、ニース沖に関して辛うじて出てくるのは、海底資源の採掘の話ではなく、せいぜいが海洋環境の保護の話、つまり “自然環境保護” の話なのである。これはウソではないだろう。

凡人の発想で恐縮だが、世界的なリゾート地でもあるニースの沖合 70 km のところでフランスという国が海底資源の掘削をするというのは、やはりちょっと想像しづらい。(笑)

自分の家の玄関先ではしなくても、遠く離れた ポリネシア ではやっているようだが・・・。(笑)

“ニース沖の超絶ドットストライプ” の発生について、“人為的資源開発”説 を検証してきたわけだが、一応ここらでこれに関しての結論を出しておこう。

A) 人間が関与しうる 時間的・空間的な “窓” は、1970年からの約50年間と、フランスの排他的領海であるニース沖であるが、この “限定された窓” において、 “超絶ドットストライプ” の発生もしくは形成に人間が何らかのかたちで関与した可能性を少しでも示すような情報はネット上では一つも得られなかった。

もちろん、ネット上で関連情報が得られないから、そうした事実はまったく存在しないとは言い切れないことは言うまでもない。しかし、そうした事実を隠蔽する特別な理由があるのでなければ、そして英語とフランス語での検索に何も引っかかってこないのであれば、とりあえず、そうした事実は存在しないと考えて話を進めることは許されるのではあるまいか。

B) ここで、“ニース沖の超絶ドットストライプ” の特徴をもう一度確認したい。

“超絶ドットストライプ” と呼ぶ理由:

1) 1本の “真直線のドットライン” 上にドットが10個も20個もある。

2) そうした “ドットライン” が、限られた海域に何十本もある。

3) それらの “ドットライン” は、すべて “平行” である。

4) それらの “平行なドットライン” は、すべて “ほぼ等間隔” である。

5) “ドットライン” の数は、およそ36本ある。 平行なストライプの間隔は、約 3 km ある。 “ドットライン” の長さは、およそ 100 km ほどある。総じて全体としては、とてつもなく巨大な痕跡である。

1970年以前・以降を問わず、そもそも上記のような事象の発生の原因となるべき条件としての “技術的・工学的なキャパシティ” が人類にあった、もしくはある、と考えることにはかなりの無理があるように思えてならない。

さらに先へ進もう。

前回に引き続き、“山手線” をサイズ比較に使っていくので、あらためて尺度として確認しておこう。

この “ハラペーニョ型の山手線” は、前回でも “サイズ比較” に非常に重宝している。(笑)

“B-6”

この “ドットライン” の長さは、約 80 km である。

この “ドットライン B-6” も2分割してある。

“B-6-a” “-a” ということは、 “B-6” の前半である。

3つの “陥没ドット” がある。2番目の高低差が 78 m と表示されている。かなりの高低差である。

“ハラペーニョ型の山手線” がサイズ比較の為に海底表面画像と断面図の両方に、それぞれの比例サイズで載せてあるので、ぜひご参照して頂きたい。この “B-6-a” では、たまたま “陥没ドット 1” と “陥没ドット 2” のそれぞれの中心を結ぶ距離がほぼ 6.5 km で、山手線の縦の長さと大体同じである。

“B-6-b”

“陥没ドット 7” の高低差は、 “B-6-a” の “陥没ドット 2” の高低差より 2 m 低く 76 m である。それでもかなりの高低差である。

“陥没ドット 4” と “陥没ドット 5” のそれぞれの中心を結ぶ距離は、13.5 km であり、山手線のタテの長さの 13.8 km より 0.3 km、つまり 300 m 短いということになる。

C:ニース沖の超絶ドットストライプ: 海底考古学37-C

に続く (準備中)