日中歴史研究 翻訳

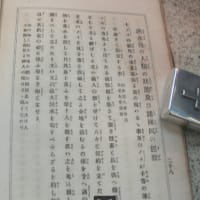

356Pに渡る論文集である

やや中華史観に偏る嫌いはあるが

近現代に至る日中関係の歴史を 仮説も除外せず 推論を述べている

秦の徐福だが

あれだけの大船団を許可され 組織立った人々の集団が来たのであれば

必ず 漢字の金石文や 竹簡 木簡があっていいはず

徐福以外の渡来民が組織立った政治集団であれば 必ず漢字が伝わっているはず

そしてまた 中央集権的 政治組織が紀元前に出来上がっていなければならない

だからと言って そんな事実は無かったと言うのも 根拠に欠ける

何らかの 技術文明が列島へ移動したのは事実なのだから

奈良時代 漢籍はほとんど揃っていた

史記の徐福伝説は 当時の人は知っていただろう

中国の歴史文献を理解した上で 日本書紀や古事記は編纂された

もちろん 文字がなければ文明ではないと言う論は成り立たない

文字を持たない文明は世界各地にある

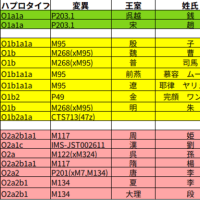

春秋時代(紀元前770年から403年)の明刀銭

秦(紀元前221年から206年) 前漢(紀元前202年から西暦8年)の半両銭 五銖銭

王莽の貨銭 漢字入り前漢鏡など

貿易を通じて 漢字には十分接しているはず

だが それ以外の漢字が書かれた出土物がない

卑弥呼の時代までには 中国に上表文を書けるほどには漢字を使いこなしていた

書いたのは帰化人であろうが 漢文を理解していただろう

日本書紀が 卑弥呼や倭の五王などの記述を敢えて書かなかった理由があるのだろう

思うのだが

日本は 政治進化のプロセスがヨーロッパに似ている様な気がする

古代の蛮族部族集団から絶対王権・中央集権国家 封建国家から帝国・植民地国家 そして民主主義国家

古代中国文明を真似 近代西欧文明を真似てきた

文明を導入後 吟味し 学んで 自分たちの感覚や肌に合うように熟成させた

だからオリジナルと似て非なる文明になるのは必然だ

オリジナルを尊んだ上で 自分たちに合うように実用化してきたからだ

例えば漢字や英語は 概念を伝える文字として優れている

覚えるのは大変であるが 表意文字として漢字をメインに

表意表音一体の漢字表記のみの万葉がなを経て

ひらかなカタカナなどのサブ表音文字を作り

概念を表記し理解を促す道具として取り入れてきた

だから 現代人の自分でさえ 古代の中国文献をなんとなく理解できる

漢字は中国圏 カタカナは西欧圏 ひらかなは大和言葉表記と

言葉のオリジナル性を保持しながら 渾然一体の日本語となっている

もし文字が 漢字だけ ひらかなカタカナだけ アルファベットだけだったら

多分 自分は文章を短時間で理解するのは不可能だろう

相手を真似ると相手に学ぶとは 似て非なるものだろう

真似は相手の長所欠点をそのまま引き継ぎ 師を超えることはない

これは優れた記憶力さえあれば可能だ

だが師と同じレベルに達した時 進歩は止まる

学ぶは相手の長所欠点を吟味し 工夫し さらなる良い方法を考える 師を超えることが出来る

これは記憶力の他に 理解力 判断能力 思考能力が必要とされる

進歩は遅いが 留まる事はない

日本にとって もうほとんど師のあたる国はなくなってきた

長い一人旅を再び歩くことになる

遠い旅になる

356Pに渡る論文集である

やや中華史観に偏る嫌いはあるが

近現代に至る日中関係の歴史を 仮説も除外せず 推論を述べている

秦の徐福だが

あれだけの大船団を許可され 組織立った人々の集団が来たのであれば

必ず 漢字の金石文や 竹簡 木簡があっていいはず

徐福以外の渡来民が組織立った政治集団であれば 必ず漢字が伝わっているはず

そしてまた 中央集権的 政治組織が紀元前に出来上がっていなければならない

だからと言って そんな事実は無かったと言うのも 根拠に欠ける

何らかの 技術文明が列島へ移動したのは事実なのだから

奈良時代 漢籍はほとんど揃っていた

史記の徐福伝説は 当時の人は知っていただろう

中国の歴史文献を理解した上で 日本書紀や古事記は編纂された

もちろん 文字がなければ文明ではないと言う論は成り立たない

文字を持たない文明は世界各地にある

春秋時代(紀元前770年から403年)の明刀銭

秦(紀元前221年から206年) 前漢(紀元前202年から西暦8年)の半両銭 五銖銭

王莽の貨銭 漢字入り前漢鏡など

貿易を通じて 漢字には十分接しているはず

だが それ以外の漢字が書かれた出土物がない

卑弥呼の時代までには 中国に上表文を書けるほどには漢字を使いこなしていた

書いたのは帰化人であろうが 漢文を理解していただろう

日本書紀が 卑弥呼や倭の五王などの記述を敢えて書かなかった理由があるのだろう

思うのだが

日本は 政治進化のプロセスがヨーロッパに似ている様な気がする

古代の蛮族部族集団から絶対王権・中央集権国家 封建国家から帝国・植民地国家 そして民主主義国家

古代中国文明を真似 近代西欧文明を真似てきた

文明を導入後 吟味し 学んで 自分たちの感覚や肌に合うように熟成させた

だからオリジナルと似て非なる文明になるのは必然だ

オリジナルを尊んだ上で 自分たちに合うように実用化してきたからだ

例えば漢字や英語は 概念を伝える文字として優れている

覚えるのは大変であるが 表意文字として漢字をメインに

表意表音一体の漢字表記のみの万葉がなを経て

ひらかなカタカナなどのサブ表音文字を作り

概念を表記し理解を促す道具として取り入れてきた

だから 現代人の自分でさえ 古代の中国文献をなんとなく理解できる

漢字は中国圏 カタカナは西欧圏 ひらかなは大和言葉表記と

言葉のオリジナル性を保持しながら 渾然一体の日本語となっている

もし文字が 漢字だけ ひらかなカタカナだけ アルファベットだけだったら

多分 自分は文章を短時間で理解するのは不可能だろう

相手を真似ると相手に学ぶとは 似て非なるものだろう

真似は相手の長所欠点をそのまま引き継ぎ 師を超えることはない

これは優れた記憶力さえあれば可能だ

だが師と同じレベルに達した時 進歩は止まる

学ぶは相手の長所欠点を吟味し 工夫し さらなる良い方法を考える 師を超えることが出来る

これは記憶力の他に 理解力 判断能力 思考能力が必要とされる

進歩は遅いが 留まる事はない

日本にとって もうほとんど師のあたる国はなくなってきた

長い一人旅を再び歩くことになる

遠い旅になる