1997年夏 父の還暦祝いに私たちきょうだいはその頃流行っていたワープロをプレゼントした。

まだパソコンやスマートフォンなどが今のように普及するずっと前で、まるで本のような印刷物が自分で作れることに夢中になった父は

休みのたびに部屋にこもり山登りのスケジュールや過去の記録やら何やらをワープロで制作していた。

そして何ヶ月かのち、父から手渡された自作の自分史

それは戦争を体験していない私たちきょうだいには想像もできないような内容で、

父が亡くなってからこの記録だけが残り、

わたしは父の記憶をgooブログをとおして誰かに読んでもらいたいなと思っている。

昭和12年8月生まれ

わたしが産まれたところは、福山市○町で、現在の今町西側通りにあたる。

家では母が駄菓子屋をやっていて、道の向かいに「日活」という名前だったか、映画館があって、中で遊んでいた記憶がある。

隣に奥山という家があり、そこにわたしと同じ年頃の子がいて、一緒に遊んだ。

奥山たくや君といったかな。3歳か4歳のころの話。

弟照男

弟の照男は日本で産まれたはずなのだが、よく覚えていない。

昭和16年に満州にわたり、その後出産のために帰っていたのかな?

奉天の家

父母に連れられて満州へ渡ったのは、昭和16年だった。

何故行ったのか聞いたことがあるが、給料が高かったからだ。とか

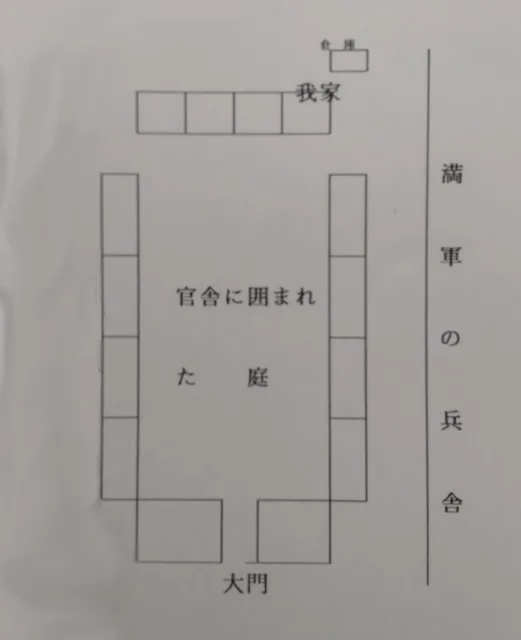

満州国奉天市の家は、平屋の連続した官舎で、偉い将校さんが門の両脇に住んでいた。

満軍の兵舎が高い塀に囲まれていて、その脇に細い道があり、

その道に死んだ赤ちゃんを抱いた満人の女性が、わぁわぁ泣きながらしゃがみこみ、しばらくして赤ちゃんを置いて立ち去った。

赤ちゃんは野良犬が来て、きれいに食べてしまった。

そんな光景をしょっちゅう見ていた。

家の裏は池で、冬はスケートをした。

そこは、満軍射撃訓練所でもあり、薬莢をよく拾いに行っていた。

父の手記より

小学校

わたしが入学したのは、満州国奉天市深海在満小学校で、大きな川を越えて随分遠くにあったように思う。

わたしが小さかったから そう感じたのかも知れない。

冬にはその川に氷が張り、木材を積んだ荷馬車が、近道をするために川の上を渡っていた。

下校時に野犬に襲われた時のために、木に登って逃げる訓練を上級生にさせられていた。

うちの官舎から通っていた女の先生が、ひとりで帰宅中、たくさんの野犬に取り巻かれ、長時間たちすくんでいたら、人に助けられた という話を聞いた。

母がいろんな注意をしてくれていたので、覚えている。

野犬は人間の肉を食べているせいか、とても大きくて、目が赤く、いつも群れていたので大変に怖かった。

便所

冬には便所の大便が、逆つららのようになって尻に届いてしまう。

父が戸外の汲み取り口から便所に入り、金づちでカンカンと叩き折り、袋に入れて持ち出していた。臭いもなくきれいなものだ。

戸外で立ちションをしても、あまり流れないうちに凍っていた。

ペーチカ

家の中はどの部屋も、ペーチカの一部である壁が出ていて、石炭を焚いていたので暖かかったが、

戸外は-35℃ぐらいになることもあったようだ。

だから町の家の軒下に、裸でコチコチに凍った満人の死骸があちこちに転がっていた。

行き倒れになって、凍え死んだ人の服を剥ぎ取って転がしているんだ、と聞いた。

また日本人の姉妹が肉を買いに行って、ひとりが外で待っている間に、中に入ったひとりが肉にされた、という噂も聞いた。

開拓団へ疎開

「戦争が済んだらインドに行ってみよう」という両親の会話を覚えている。

しかし、それどころか、奉天の空襲がひどくなり、危険だからと母の兄が開拓団で入植している所へ疎開することになった。

長い汽車の旅で着いた駅が、サンカトン(山河屯)というところだった。

白系ロシア人の駅長だった。

駅には伯父さん(母の兄)が迎えに来てくれて、その馬車に両親、弟の照男、満男、わたしが乗り、

一面とうもろこし畑の中を、のぼったりくだったりしながら、村に着いた。

家は、馬車が2台くらい入る広い庭があって、馬を繋ぐ棒が2本立っている。

右手には背の高い乾燥小屋、左手には便所、右前には牛小屋、馬小屋があった。

これらの家は満人を追い出して日本人が住んでいるのだと聞いた。

その時が何月なのか覚えていないが、トウモロコシが随分高くなっていたので、昭和20年の6月か7月頃ではないか。

この村は市村という名前がついていた。

それは人々が市村から入植したからである。

村の中は満人の住む家と一緒になっていて、左隣には足を小さくした(てんそく)女の人が、1メートルくらいの長さのキセルを吸っていた。

良家の婦人という風貌だった。

少し離れたところに、満人のおさ(長)がいて、この人を りゅうぱいじゃん と呼んでいた。

人格者であった と記憶している。

終戦後、食料や衣服を、この人からか この人の世話でもらうことができたのだと思う。