『平安の秘仏』展に行ってきました。

東京国立博物館での特別展なんですが、

平成館ではなく、本館特別5室での開催。

6月にあった『ほほえみの御仏』展と同じですね。

それだけでは無く、西院、特別5室での特別展が、

結構有るような気がします。

この部屋、狭いんですけどね。

午前中、色々と出来事が有ったので、

東京国立博物館への到着は午後。

特別5室だと、展示品の数が少ないので、

音声ガイドをレンタルしようか迷ったんですが、

スペシャルナビゲーターが、

イラストレーターのみうらじゅんさんと

作家・クリエーターのいとうせいこうさんだったので、

借りることにしました。

でもこのお二人、仏像関係だと、出てきますねぇ(笑)

肩書を、仏像スペシャリストとか、仏像ナビゲーターとかに

変えたほうが良いのでは無いでしょうか?

展示会場ですが、事前に

「客は多いけど、展示物が見られない程の混雑ではない」

と言う情報を得ていたんですが、実際にその通りでした。

見どころは、《十一面観音菩薩坐像》ですよねぇ。

会場に入って、ど真ん中で一番目立つ所に展示されていました。

って言うか、十一面観音菩薩の坐像では日本最大なので、

目立って当たり前ですね。

3.12mの像高ですが、頭と体は1本の木から彫り出されていると言う事。

と言うことは、これだけの木が嘗ては日本に有ったということですよね。

いまも、探せば有るのかもしれませんが、この坐像が作られたのは、

10世紀の平安時代。

10世紀には、そんな大木がゴロゴロしていたのかなぁと想像したりしました。

あとは《毘沙門天立像》

坂上田村麻呂が鈴鹿山の山賊の追討を櫟野寺で祈願し、

それが叶うと毘沙門天像を造って安置したとも伝えられ、

“田村毘沙門天”とも言われるそうです。

襟を立てた《地蔵菩薩立像》が居て、中々おしゃれ(?)

ちょっとめずらしい気がしました。

鉈彫りのノミ跡が残った《観音菩薩立像》も居ました。

中々素朴な仏様です。

あとは《地蔵菩薩坐像》ですかねぇ。

目立つお腹の帯があって、“腹帯地蔵”とも言われるそうです。

全部で20点と、少数精鋭でしたが、

平安時代の、比較的素朴な仏様たちに癒やされました。

| 名称 | 平安の秘仏-滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち http://hibutsu2016.com/ |

|---|---|

| 会期 | 2016年9月13日(火) ~ 2016年12月11日(日) |

| 会場 | 東京国立博物館 本館 特別5室 |

| 当日観覧料 | 一般1000円、大学生700円、高校生400円、中学生以下無料 |

| 開館時間 | 9:30~17:00 (ただし、金曜日および、10月22日(土)、11月3日(木・祝)、11月5日(土)は20:00まで、9月の土・日・祝日は18:00まで、10月14日(金)、10月15日(土)は22:00まで開館) ※何れも入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日 (ただし、9月19日(月・祝)、10月10日(月・祝)は開館、9月20日(火)、10月11日(火)は休館) |

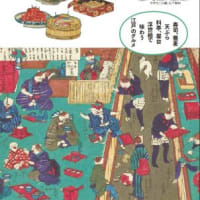

癒やされついでに(笑)

ショップに行くと、こんな可愛らしいタヌキたちに遭遇。

櫟野寺が、滋賀県甲賀市にあるのと、甲賀市では信楽焼が名産、

そして、甲賀と言えば忍者と言う連想ゲーム(笑)