地質時代の区分によると、古生代の中頃、

シルル紀と石炭紀の間にはさまれたおよそ

4億1600万年~3億5920万年前までの時期

をデボン紀といいます。

前代のシルル紀からすでに植物の陸棲化

は始まっていましたが、河川に沿うかたちで

大規模に植生域が拡大し、シダ状の葉っぱ

を持つ樹木状の植物の誕生によって、最古

の森林が形成されたのがデボン紀でした。

出典:wikipedia.org

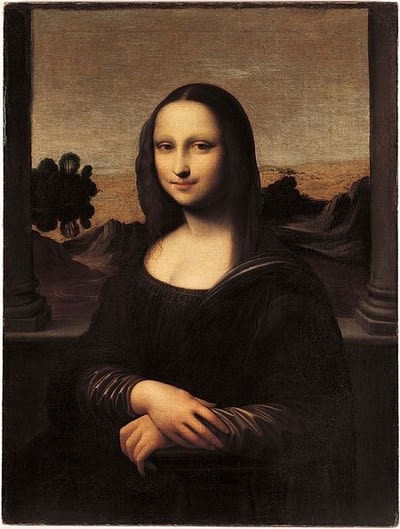

その頃の様子を幻で見たダ・ヴィンチは、

ある意図をもって、2枚の『モナ・リザ』

を描きます。

有名な『モナ・リザ』と、もうひとつは

『アイルワースのモナリザ』で、

制作された順番はモデルの見た目の若さ

に従いますが、

そのことについてはこのあとに説明します。

まずは「デボン紀」と『モナ・リザ』

との関連性から始めたいと思います。

「デボン紀」は魚類に続く両生類の出現

や種子植物などの登場があるわけですが、

出典:coolum.sblo.jp

(白亜紀の急流絶滅は恐竜絶滅の誤りです)

実質的には魚類の種類や進化の豊かさと

化石の量の多さなどから「魚の時代」と

呼ばれています。

続く「石炭紀」には、爬虫類が登場

してくることや「デボン紀」に種子植物

の出現や森林が形成されたこと、

そして事実上は「魚の時代」であった

ことなどを頭に入れておいてください。

さて、

多細胞生物は、およそ10億年前に誕生した

とされており、ダ・ヴィンチが幻で知ること

になる生命の種としての「シアノバクテリア」が

散布されたと考えられるのが35億年前です

ので多細胞化するまでには、なんと25億年の

歳月を費やしたことになります

そして、

多細胞生物が出現してから、さらに6億年が

経過した4億年前になって、漸(ようや)く 樹木

が森をつくり、沼や湿地に魚の仲間や両生類

など多様な生物が生まれ始めるわけです。

「デボン紀」になると、陸上への大規模

な進出を開始した植物は、自分自身の浸食と

堆積作用によって、地球の気候環境

に大変革をもたらせます。

森林の拡大にともない湿地帯が形成され

、やがて『モナ・リザ』の背景にある

左上部のような景観が出来上がります。

その後の人類の誕生によって、自然

に人間の手が加えられるようになってくると、

『モナリザ』の左下部のような人為的な

道が出来て、霊長類ヒト科の天下となります。

まてまて、

『アイルワースのモナリザ』の

方にも、同じ位置に道があるじゃないか

そう指摘される向きもあるかと思いますが、

こちらは渓谷の間を縫って出来た渓流の跡

で、それが謎の物体へと続くわけです。

要するに、

この不思議なかたちをした物体は、沼地や

湿地帯に群生・繁茂した大昔の植物の塊

(かたまり)を表現しているわけで、

ライトを当てて見ると、緑色をしていることが

わかりますし、上下が対称的で水面に映った

形状であることが確認できます。

「デボン紀」になって、森や沼地ができ、

生態系や気候に大きな変化が起こります。

つまり、

地球上における多細胞生物の頂点に

君臨する人類の誕生への下準備が

いよいよ本格化したのが「デボン紀」で

ダ・ヴィンチは2枚の『モナ・リザ』を

通して地球の過去と未来と人類の

行く末などの顛末を暗示していたのです。

何らかの熱源(太陽の熱射など)によって

河川が干上がり、傾いた湖からは蒸発する

水蒸気が立ち上っているようにも、

あるいは天変地異や大規模な放射能汚染

による異常かもしれませんが、

石で作られた橋の他には人工的な物は何も

なく、生命のこん跡がみられない無機質で

冷たい世界が『モナ・リザ』の背景の

右半面では表現されています。

世界終末時計の針が午前零時

を示したのでしょうか

まあ、それは、さて置くとして ・・・

2枚の『モナ・リザ』の意図するもの

のなかには、そうした地球の運命的な

未来も隠されていると推理した次第です。

ところで、

『アイルワースのモナリザ』の

真贋が問われているようなのですが、

ダ・ヴィンチの真筆と観て、まず間違いは

ないでしょうし、根拠となり得る印もあります。

それは、

両端にあった柱の跡を塗りつぶした黒い

半円形の合体用の符号の他にも、

この不思議な物体としての植物のかたちに

符合する合成用の目印が『モナ・リザ』

の背景にしっかりと描かれているからですが、

スーパーインポーズ(合成画像)を

意図させる目印については、紙面の都合上、

次回以降の解説とさせてください![]()

合体用の符号(目印)については、

『ダ・ヴィンチの罠 聖と邪』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/414.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/414.html

『ダ・ヴィンチの罠 パズル』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/416.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/416.html

などを参考にしてみてくださいね![]()

ここで、

ルーブルにある『モナ・リザ』のモデル

を切り抜いて、アイルワースの若いモデルに

変更してみましょう。

いや、逆の方がいいですね。

『モナ・リザ』の背景を切りとって、柱の

ある『アイルワースのモナリザ』

に移してみたのが下の画像です。

見慣れない所為か当初は違和感を感じる

かもしれませんが、見続けているとしっくりと

ハマって見えてくるではありませんか![]()

やはり、

『アイルワースのモナリザ』は

ダ・ヴィンチの「系統樹」に記載される

べき由緒正しき作品なのでしょう。

そして、

何よりもモデルが手前に浮き出た立体画像

のように見えてくるのも不思議ですが ・・・

符合する印を合わせて合成すると3D画像

のようにブレたものが出来上がります。

最初からこの2枚は合成されるべくして

制作された3D画像の実験的な「罠」

だったのかもしれません。

尤(もっと)も、ダ・ヴィンチが仕組んだ謎の

「罠」はもっと巧妙だとは思いますが、

すいません![]()

いえ、ゴメンなさい🙇

また、いつもの悪い癖で予告と違う

展開になってしまいましたね![]()

![]()

次回こそは、フィレンツェ政庁舎

(ヴェッキオ宮殿)の500人大広間にあった

とされる『アンギアーリの戦い』

の壁画と『モナ・リザ』の関係および

2枚の『モナ・リザ』にある目印や

「罠」を解くための鍵となるヒントに

ついて考察してみたいと考えています。

「どんな部分も、全体に組み

込まれるようにできている」

「だからそれ自体は未完成

から逃れられる」

・・・ とは、ダ・ヴィンチの言葉ですが、

「ダ・ヴィンチの未完成とされる作品は、

その部分においては完成品であり、

完成品とされている作品も、

その部分においては、

未完成なのだ」

(透明人間2号)

というようなことだと思われるのですが

この場合のそのに相当する部分が

「罠」であるということです。

そういえば、

20世紀末の大修復で新たに分かったこと

ですが『最後の晩餐』での食卓には

魚料理(グリルうなぎのオレンジスライス添え)

が並んでいたとか ・・・

地質時代の区分での「デボン紀」が

「魚の時代」であろうがなかろうが、

とにかく、

出典:blog.goo.ne.jp

「こいつがオシリスのナニを食ったんじゃ」

「それって結構、意味深よねぇ」

ウナギって精力がつくって言うしなァ ・・・

オシリス 出典:wikipedia.org

なんだかなぁ

それでは、次回の予告です。

『アンギアーリの戦い』は分岐

する「系統樹」に新たな枝を付け加える

ための熾烈な戦いを描こうとしていたの

ですが失敗に終わってしまったのです

… to be continue !!

コメント一覧

小吉

小吉

むらさき納言

最新の画像もっと見る

最近の「ノンジャンル」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事