紀元1世紀の前後、数百年間のイスラエル

地方では、世俗を離れ 私有財産を持たずに

共同での信仰生活を営むユダヤ教の一派で

あるエッセネ派の活動が盛んでした。

二十世紀最大の考古学的発見とも言われる

『死海写本』は、エッセネ派のグループの

ひとつクムラン宗団が記したとされています。

『死海文書』 (死海写本)

そのクムラン宗団に幼少時より所属していた

のが、洗礼者ヨハネとイエスであって、

二人の生母エリサベツとマリアはいとこ同士、

つまり、ヨハネとイエスは「はとこ」にあたる

というのが一般に知られる二人の間柄ですが、

実は

ヨハネとイエスは、祭司ザカリヤを父に

もつ異母兄弟で、クムラン宗団主導の宗教的

クーデター 「二人のメシア計画」の旗頭

であったと推理したのがダ・ヴィンチでした。

繰り返しになりますが、

信条的旗印(主柱)にして、一方のメシア

(旗頭)であった洗礼者ヨハネの最期を

『マタイの福音書』から見てみましょう。

「そのころ、領主ヘロデはイエスのうわさを

聞いて家来に言った、『あれはバプテスマ

のヨハネだ。 死人の中からよみがえった

のだ。それで、あのような力が彼のうちに

働いているのだ』」

(マタイの福音書14:1-2)

「というのは、ヘロデは先に、自分の兄弟

ピリポの妻ヘロデヤのことでヨハネを捕ら

えて縛り、獄に入れていた。 すなわち、

ヨハネはヘロデに、『その女をめとるのは、

よろしくない』といったからである」

(マタイの福音書14:3-4)

ジョヴァンニ・ファットーリ画

「そこでヘロデは ヨハネを殺そうと思った

が群衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者

と認めていたからである」

(マタイの福音書14:5)

「さてヘロデの誕生日の祝に、ヘロデヤ

の娘が その席上で舞をまい、ヘロデを

喜ばせたので、彼女の願うものは 何で

も与えようと、彼は誓って約束までした」

(マタイの福音書14:6-7)

『サロメ』フランツ・フォン・シュトゥック(1906年)

「すると彼女は、母にそそのかされて、

『バプテスマのヨハネの首を盆に載せ

て、ここに持って来ていただきとうござ

います』と言った」

(マタイの福音書14:8)

「王は困ったが、いったん、誓ったのと、

また列座の人たちの手前、それを与え

るように命じ、人をつかわして、

『洗礼者ヨハネの斬首』カラヴァッジョ(1608年)

獄中でヨハネの首を切らせた」

(マタイの福音書14:9-10)

「その首は盆に載せて運ばれ、少女に

わたされ、少女はそれを母のところに

持って行った」

(マタイの福音書14:11)

「それから、ヨハネの弟子たちがきて、

死体を引き取って葬った。 そして、

イエスのところに行って報告した」

(マタイの福音書14:12)

いやはや、実に、

サラッと書かれていますが、気になる

のは遺体を葬り、イエスに報告したと

いう一文です。

おそらく、

この弟子たちとは獄中のヨハネから

イエスのもとに遣わされて、「(助けに)

来るべき方はあなたですか、それとも

他の人を待たなければなりませんか」

と訊ねた者たちだろうと推測されますが、

すでに、

その時に彼らはイエスに懐柔されて

いたのだとダ・ヴィンチは考えました。

つまり、こういうことです。

「あなた方の先生は、ご自身の役目が

終えられたことを悟って、私(イエス)に

あとを託されるお考えなのですが、

あなた方は先生に従っても、私(イエス)

を救い主だと信じて、心から従おうとは

しないので、先生はわざと口実を作って

あなた方を私に会わせ、先生への忠誠

を私の方に向けさせようとしたのです」

「先生は既に死を覚悟しておられます。

それは、先生自身が救い主である私の

先駆者としての役目を十二分に理解さ

れているからです。

あなた方も、『マラキ書』『出エジプト記』

『イザヤ書』にある我が前に道を備える

使者のことや主の道を整える荒れ野で

叫ぶ者の声を知っているでしょう。

その声の主が、あなた方の先生です」

そう諭してから、イエスは言います。

「行ってあなた方が見聞きしたことを

ヨハネに伝えなさい。 盲人は見え、

足なえは歩き出し、ライ病はきよまり、

耳しいは聞こえ、死人は、生きかえり、

貧しい人々は福音を聞かされている」

「私につまづかない者は幸いである」

(マタイの福音書11:5-6)

ここでイエスは、引導をヨハネに

渡たしたということです。

そして、

彼らが帰るとイエスは群衆に対して

ヨハネのことを語り始めます。

「見よ、わたしは使いをあなたの先に

遣わし、あなたの前に、その道を整え

させるであろう。」と、書いてあるのは

この人のことである」

(マタイの福音書11:10)

「あなたがたによく言っておく。およそ

女から生まれた者のうちで、洗礼者

ヨハネより偉大な者は現れなかった。

しかし、天の国で、最も小さい者でも

彼よりは偉大である」

(マタイの福音書11:11)

このことについては、

『ダ・ヴィンチの罠 魔導師』

で触れているので、

で触れているので、

そちらを参考にしてください。

さて、

ヨハネの弟子たちが、獄中のヨハネに

こうしたイエスの言葉をいかに伝えたか

そして、

それを聞いたヨハネが何と応じたかに

ついて聖書はつまびらかではありません。

ただ、奇妙なことに、

共観福音書(マルコ、マタイ、ルカ)とは

一線を画す『ヨハネの福音書』には、

出典:amazon.co.jp

投獄される以前のヨハネの意味深なる

言葉を載せています。

「その後、イエスは弟子たちとユダヤの地

に行き、そこに一緒に滞在し、洗礼を授け

ておられた。他方 ヨハネは、サリムの近く

のアイノンで洗礼を授けていた。そこは水

が豊かであったからである。 人々は来て、

洗礼を受けていた。 ヨハネは、まだ投獄

されていなかったのである」

(ヨハネの福音書 3:22-24)

「ところが、ヨハネの弟子たちと、ひとりの

ユダヤ人との間で、清めのことで論争が

起こった。 そこで、彼らはヨハネのもとに

来て言った。 『先生、ヨルダン川の向こう

側であなたと一緒にいた人、あなたが証

しをされたあの人が、洗礼を授けており、

みんながあの人の方へ行っています』」

(ヨハネの福音書 3:25-26)

「ヨハネは答えて言った。『天から与えら

れなければ、人は何ものも受けることが

できない。わたしは、「自分はメシアでは

ない」と言い「自分はあの方の前に遣わ

された者だ」と言ったが、それを証しして

くれるのはあなたたち自身である。花嫁

を迎えるのは花婿だ。 花婿の介添え人

は 傍に立って耳を傾け、花婿の声が聞

こえると大いに喜ぶ。こうして、わたしは

喜びで満たされている。 あの方は栄え、

わたしは衰えねばならない』」

(ヨハネの福音書 3:27-30)

まだ投獄される前に、ヨハネの口から、

『洗礼者ヨハネ』サンドロ・ボッティチェッリ

「イエスは栄え、自分は衰える」

とまで、言わしているわけです。

となると、

斬首への工作疑惑のみならず投獄の

一件にも疑いの目を差し向けて見る必要

があると考えるのは自然のなりゆきで、

ひとりダ・ヴィンチだけが、見誤った前提

をもとに独自の推理を働かせていたとは

断言できないわけです。

マルコ、マタイ、ルカなどの共観福音書

と『ヨハネの福音書』との相違点は

他にもあって、イエスが宣教を開始する

時期は ヨハネが捕縛されたのちに彼の

活動を引き継ぐかたちで 神の国の到来

を宣べ伝える活動をイエスが開始すると

言った内容で、共観福音書においては、

大体がそういうことになっているのですが、

先の『ヨハネの福音書』3:22-26に

あるように、ヨハネの投獄が前提にある

にしても、その投獄の前に ヨハネと時を

同じくして、イエス自身が弟子たちととも

に洗礼を授けていたと記されています。

それもイエスの洗礼に、より多くの人々

が集まり、皆が皆、向こうに行ってしまうと

ヨハネの弟子たちは不満そうです

ヨハネと同時期にイエス自身も洗礼

を授けていたなどという記事は、他の3つ

の『福音書』には書かれていませんが、

これはどう考えたらいいのでしょう。

小生が知り得る事柄は、イエスの復活

以後になってから 弟子たちが各地で洗礼

を授け始めたという歴史的事実と、

「それゆえ、出て行って、すべての人々を

わたしの弟子とし、彼らに、父と子と精霊

との名によってバプテスマを授けなさい」

(マタイの福音書28:19)

という『福音書』における主イエスの言葉

だけですが、

これは洗礼者ヨハネの専売特許たる

「洗礼」をイエスの名において正当化する

ためのステップ(布石)だと思われます。

そもそも、イエスが「洗礼」を重要なる

イニシエーションであると考えていたとする

ならば、イエス自身が率先して弟子たち

に対して「洗礼」を施したはずですが、

イエスが弟子たちに「洗礼」を授けた

という記述は聖書のどこにもありません。

あるのは、華々しい限りの数々の奇蹟と

イエスが洗礼者ヨハネから「洗礼」

を授かったとされるイエスの公生涯の

スタート時の出来事だけなのです

すなわち、

イエスの洗礼 出典:blogs.yahoo.co.jp

ことの真偽や真相は不明ながら、

『福音書』の中で、一番最後に綴られた

とされる『ヨハネの福音書』において、

すでにヨハネと同時期に、イエスのもと

で「洗礼」が行われていたという既成事実

をつくり、しかもヨハネが執り行う「洗礼」

よりもイエスの行う「洗礼」の方が人気が

あったように印象操作をしているわけです。

それと言うのも、『ヨハネの福音書』

が書かれたのは、西暦85年頃~100年頃と

推定されていて、最終的に完成を見たのは

2世紀の初頭であり 筆者も複数、いわゆる

キリスト教内のセクトであった「ヨハネ教団」

であるとする説が優勢ですが、

洗礼者ヨハネもイエスもパウロも

十二使徒たちも、すでにこの世にはなく

、真実を知る者は誰もいなかったのです。

『洗礼者聖ヨハネ』 1513-1516年

だだ、

洗礼者ヨハネの弟子たちのなかで、

イエスに靡(なび)かずに、師の意志を

引き継いで「洗礼」活動をしていた者たち

がいて、彼らを、前述した「ヨハネ教団」と

区別して、便宜上「洗礼者ヨハネ共同体」

としますが、ある時期までは、彼らの方が

初期のキリスト教団よりも勢力があったと

されていて、それ故に、ドグマ(教義)の

なかでも重要度の高いイニシエーションと

しての「洗礼」をイエス(父と子と精霊)

の名のもとに正当かつ妥当性のあるもの

にしたかったからだと思われますが ・・・

さらに付け加えれば、その次の4章では

「イエスが、ヨハネよりも、多くの弟子を

つくり、洗礼を授けておられるということ

が、ファリサイ派の人々の耳に入った。

イエスはそれを知ると、

(洗礼を授けていたのは、イエス自身

ではなく、弟子たちであったが)

ユダヤを去り、再びガリラヤへ行かれた」

(ヨハネの福音書 4:1-3)

と、わざわざ2節に但書を入れています。

何とも不自然ですが、父と子と精霊との

御名によって、弟子たちが「洗礼」を施す

ことになるので、「洗礼を授けていたのは、

イエス自身ではなく、弟子たちであった」と

いうことにしたかったのかもしれませんね。

ところで、

投獄中のヨハネからイエスのもとに

派遣された弟子たちの一部は、そのまま

戻らずにイエスに帰属し、ヨハネの死

を知ってから遺体を引き取り、葬った後に

イエスに報告をした者たちではないかと、

ダ・ヴィンチは考えました。

つまり、弟子の一部はイエスが起こす

奇蹟の数々を知らせるために戻り、一部

はイエスのもとに留まることが師である

ヨハネの真意を汲み取ることになるもの

と信じ込まされていた者たちですが、

獄中のヨハネのもとに戻った弟子たち

もイエスの共同体に加わる自由意思を

認められていたので、遠からずイエスの

配下におさまったものと推察されます。

それでも、なお、2世紀の初め頃までは、

「洗礼者ヨハネ共同体(教団)」に

よる「洗礼」活動は盛んに行われていて、

ユダヤ地域においては初期キリスト教団

を凌駕する勢いにあったとダ・ヴィンチは

推理したのでした。

それと言うのも、

クムラン宗団に限らず、ユダヤ社会では、

洗礼者ヨハネの方が人気・実力ともに

レベルが上であり、それゆえに二番煎じの

後継者として、ヨルダン川での「洗礼式」

という格好の舞台をお膳立てしてイエス

をデビューさせたのであって、

イエスの洗礼 wwww.diwanmsr.com

双方の弟子たちの力量にも相応の差が

認められるだけでなく、当時のユダヤでは

イエスの弟子たちは誰からも真っ当には

相手にされなかったというのがダ・ヴィンチ

の見方だったのです。

つまり初期のキリスト教団のメンバーたち、

即ち、十二使徒を含めた古参の弟子たちは

我々が認識しているようなハイ・レベルで

高次元に到達した人たちではなく、純粋に

イエスを信じ、彼に帰依した人たちであり、

盲目の信仰を超えた特別の存在なのです。

その意味からは、ある時点を境に理性的

な判断を停止した状態のままに殉教の道を

歩んだわけで、そこが 洗礼者ヨハネの

高弟たちとの大きな違いなのです。

一方で、

回心を目的とする悔い改めの「洗礼」を

介して、ユダヤ社会に変革の風を吹かせ、

改革(革命)の嵐を巻き起こそうとしていた

のが「洗礼者ヨハネ教団(共同体)」で

あったわけですが、

パウロの肖像

キリスト教の創始者と言うべきパウロの

登場によって、事態は徐々に変化し始める

ことになるのです。

以前から言っているように、

キリスト教は正確には「パウロ教」で

あり、「マリア教」でもあるわけですが、

ここでは、その件には触れません。

ただ、ダ・ヴィンチは『新約聖書』に言う

「偽預言者」こそがパウロであると看破

し、それを喝破しようとしていたのですが、

それもまた、別の機会といたしましょう。

いずれにしても、

初期キリスト教団は、あくまでもイエスを

救世主(神の子キリスト)として信奉する

ユダヤ教の一派であって、パウロの登場

を見るまでは、それ以上でも 以下でもない、

単なるユダヤ教内における宗団(ナザレ派)

に過ぎなかったのですが、

こうした、天才パウロの努力もあって、

イエスの「神格化」プランは着々と

実を結んでいったものと思われます。

パウロの肖像

さて、前回の『邪魔者』で触れていた

洗礼者ヨハネの斬首にかかわった

とされる踊り子の正体は、ヘロディア

の娘(サロメ)ではなく、サロメという名の

別の女性であったとする件ですが、

ダ・ヴィンチは、こう言うかもしれません。

「私はその正体を知っているが、紙幅が

少なすぎるのでここに記すことはできない」

ということで、

それも次回以降での話とさせてください。

(なんじゃそれ)

しかし、

「どこかで聞いたようなフレーズじゃな」

「フェルマーの最終定理」でお馴染みの

フェルマー氏のメモ書き ・・・

「私はこの命題の証明をもって

いるが、余白が狭すぎるので

ここに記すことはできない」

これですね!

これですね!

「えっ !!」

アッ、いや、お呼びじゃなかったかも ・・・

「ユダが命題の証明を握る」

つまり、

「巾着袋の中身じゃな」

確か、エトス(宇宙倫理)とか、なんとか

宇宙じゃなくて、「地球倫理」ですよ

・・・ って、おいおい、

「ユダで遊ぶな !!」

(んんッ !!)

(ゲロゲロ ・・・)

出典:www.lets-bible.com

「神格化」って ・・・

『この人を見よ』ヤコポ・バッサーノ画(1553年)

「ユダヤ人の王様万歳」

出典:plaza.rakuten.co.jp

『ダ・ヴィンチの罠 濡れ衣』

『洗礼者聖ヨハネ』 1513-1516年

『洗礼者ヨハネの頭を持つサロメ』チェザーレ・ダ・セスト

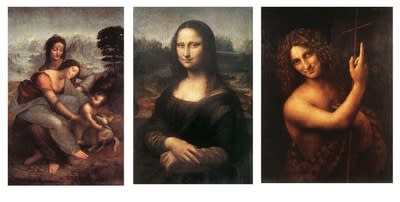

『聖アンナと聖母子』『モナリザ』『洗礼者聖ヨハネ』

… to be continue !!

(… to be continued !!)

コメント一覧

小吉

むらさき納言

ガブリアス・マーレン

やぶにらみ

ガブリアス・マーレン

むらさき納言

ガブリアス・マーレン

きくらげ

ダメな便利屋

やぶにらみ

むらさき納言

ダメな便利屋

むらさき納言

ダメな便利屋

むらさき納言

おじゃま虫

やぶにらみ

江戸川ドイル

おじゃま虫

やぶにらみ

おじゃま虫

やぶにらみ

江戸川ドイル

むらさき納言

ココナン

おじゃま虫

むらさき納言

やぶにらみ

きくらげ

最新の画像もっと見る

最近の「ノンジャンル」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事