ルーベンス(1577-1640年)の絵画

には日常的に「犬」たちが登場しますが、

『受胎告知』 ルーベンス 出典:4travel.jp

「猫」は極めて稀で、今のところ二種類

ある『受胎告知』の内の1628年制作

に見られる「猫」の存在しか知りません。

その猫は聖母マリアの足もとでスヤスヤと

眠る「眠り猫」として登場しますが、

『受胎告知』 ルーベンス(1628年)

何故に「猫」は眠っているのでしょうか

その件については、

『ダ・ヴィンチの罠 眠り猫』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/541.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/541.html

における寓意的相貌からの考察や

『ダ・ヴィンチの罠 猫物語』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/538.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/538.html

などでも推理をしていますので、そちらを

参照してみてください。

さて、

同じものを見るにしても、どこを見るかでは

なく、どこから見るかで見え方や見える範囲

は違ってきます。

絵画にしても、その視点や見る場所(範囲)

が変われば、見えてくるモノにはおのずと

差異が生じます。

要は、視座(立ち位置)を変えれば、視点

(注目するポイント)も視野(見える範囲)も

変化するということです。

つまり、

「犬」や「猫」に着目して推理・考察を

加えることは、視点や視野そのものを変化

させるための視座の変換行為であって、

対象物(絵画)の表層にある主題(テーマ)

に隠された真の目的や裏に秘められている

作意や意図などを感知・認識して、それらを

表白するための手段でもあるのです。

「同じ眼でながめた対称が

あるときは大きく、あるとき

は小さく見える」

(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

とは、

同じ自分の眼球が捉えた対象でさえも、

その日の気分や置かれた状況次第では

大きくも小さくも見える、

つまり、

人間の脳には補正機能が備わっており

脳が勝手にイメージをふくらませて、実際

には存在しないものを見せるということを

ダ・ヴィンチは経験的に知っていて、

「優れた画家はふたつのものを

描く、人と人の心の動きである」

(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

とは、

対象としての事物(モデル)と対象物が

持つ寓意やモデルと鑑賞者の双方の心

の動き(心理作用)を代弁する言葉です。

さらに、そこに、

「自分の芸術を真に理解できる

のは数学者だけである」

(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

と言うのですから、ダ・ヴィンチが時間

をかけて構築した「罠」の解明には、

全方位(3次元的探究)のみならず

時間をも超越した思索が必要なのです。

同じ「優れた画家」のひとりでも

あり、ダ・ヴィンチの作品の裏にある意図

に気付き、その「謎」の一端を示唆する

アイテムとして「犬」や「猫」を効果的

に用いた画家がルーベンスその人で、

ピーテル・パウル・ルーベンスの肖像

彼の視座から「犬」や「猫」の寓意

を考察し推理することが、

ダ・ヴィンチの「罠」に組み込まれて

いる方程式の「解」を導くための補助線

になると考えたわけです。

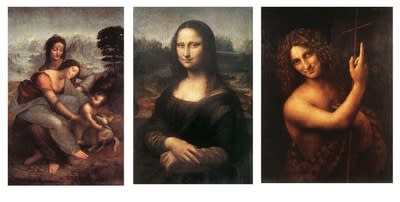

ダ・ヴィンチの絵画のほとんどは宗教画

(キリスト教絵画)であって、他は肖像画と

される一部の作品と、

『音楽家の肖像』(1485年頃)

ギリシャ神話に因む『レダと白鳥』や

『レダと白鳥』チェザーレ・ダ・セスト模写

幾何学的な着想(黄金比)が誘発される

『ウィトルウィウス的人体図』、

『ウィトルウィウス的人体図』(1487年頃)

あるいはまた、

壁画『アンギアーリの戦い』と

いった一見、何の脈絡もないような単発の

作品があるだけですが、

『アンギアーリの戦い』ルーベンス模写

これらはすべて「罠」につながる重要

なる方程式を「解」くための「変数」と

なり得るものなのです。

宗教画にしても、ダ・ヴィンチは旧約聖書

の物語をまったく描いていないだけでなく、

『聖ヒエロニムス』(1480-1482年頃)

新約聖書にしても荒野で苦闘・苦悶する

『聖ヒエロニムス』を除けば、

聖家族(主に聖母子と聖アンナ)及び

洗礼者聖ヨハネに関する事柄のみ

が対象であり、他は眼中はおろか、意識に

すら上らなかったようなのです。

『洗礼者聖ヨハネ』 1513-1516年

こうした事実とアンチ・クライストであった

ことを考慮すると「罠」の背景にある

ものが朧気(おぼろげ)ながらも見えてくる

のではないでしょうか

「犬」には「忠実・信仰・忠誠」の

他にも、「怠惰・傲慢・貪欲・大食」

という相反するような幅広い寓意があると

言われていますが、

「猫」にも「悪魔の使い」としての

「反キリスト・偽預言者」以外にも、

イエスの誕生時に同じ厩(うまや)にて

子猫を出産したとされる「メス猫」に

対するシンパシーを感じさせるかの

ような背反する寓意が存在します。

ダ・ヴィンチの「罠」の全容解明には

「犬」や「猫」の視点からの展望や

マクロとミクロなる視野からの構図分析

や数学(幾何学)的な思索だけではなく、

相対的な視座に立脚した思考実験的な

考察と推理が必要不可欠なわけであり、

それなくしては通り一遍からなる解釈に

終始するだけでレオナルド・ダ・ヴィンチ

が周到に用意した「罠」の仕組みや

構造は到底のことに理解不能なのです。

そうした意味からも、

いかにしてルーベンスが相対視座から

「人と人の心の動き」を描いている

かを彼の「聖家族」シリーズに登場

する「犬」の描写から見てみましょう。

『聖家族』シリーズ ![]()

『聖家族と聖エリザベス、幼児聖ヨハネ』(1609年)

イタリア留学から戻ったばかりの頃の

作品には「犬」の登場はありません。

同じ年(1609年)に描かれていたのが、

『聖告(受胎告知)』 ルーベンス(1609年)

もうひとつの「猫」が登場しない方の

『聖告(受胎告知)』です。

まず、こちらが先に制作されましたが、

『聖告(受胎告知)』 ルーベンス(1609年)

この作品の翌年に右半分だけを描いた

ままに、およそ20年近くも放置された状態

にあったのがマリアの足もとで眠る「猫」

が登場する『受胎告知』(1628年版)

『受胎告知』 ルーベンス(1628年)

なのだそうです。

この2つの「受胎告知』については、

『ダ・ヴィンチの罠 預言者』

に詳しいのでそちらを参考にしてください。

右半分を手掛けたとされる1610年には

「フランダースの犬」で知られた

『キリスト昇架』が描かれています。

『キリスト昇架』 ルーベンス(1610年)

![]()

こちらに登場するのは健気にもイエスを

見守る忠誠心に溢れた「犬」ですが ・・・

そうです。

不覚にもマリアの足もとに「眠り猫」

を置いたルーベンスは『受胎告知』

における「猫」の登場が寓意の偏りに

よって誤解されることを危惧したのです。

同年制作の『キリスト昇架』での

忠実なる僕(しもべ)たる者の「信仰心」を

見事に演じ切った「犬」の存在と、

出典:www.patrasche.net

半分ほど仕上げた『受胎告知』に

おける「猫」の存在が対比されれば、

自ずから反キリスト的寓意があからさま

になることを恐れる余りに、

20年近くもの間、未完成のままに放って

置いたのではないでしょうか

だとすれば、

何故ルーベンスは20年近くも経ってから

「眠り猫」が登場する『受胎告知』

を唐突にも仕上げようとしたのでしょうか

理由はいくつか考えられますが、

ひとつには、

最初の妻イザベラ・ブラントの突然の死

(1626年)がペスト(黒死病)によるもので

あったことが考えられます。

当時はまだペスト菌は発見されておらず

ネズミとの因果関係は不明でしたが、

魔女狩りに乗じて火あぶりに遭う「猫」

の虐殺に無意識なる動機が働いていたの

かもしれません。

「眠り猫を起こせ」とばかりに・・・

そして、もうひとつには、

ダ・ヴィンチの「罠」における「猫」の

存在理由としてのメタファが強い

モチベーションになっていたと思われます。

要するに、

![]() 「猫科の一番小さな動物、

「猫科の一番小さな動物、

つまり猫は最高傑作である」

(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

というダ・ヴィンチの言葉の真意です。

ダ・ヴィンチの仕組んだ「罠」を知る

うえで最も重要なファクターとなる

この言葉の持つ本当の意味とは ・・・

イエスこそが「猫」=「獅子」

であると宣言しているのです。

そして、おそらくは、

最初の妻であるイザベラ・ブラントの死が

引き金となって、

本格的にダ・ヴィンチの「罠」に応える

べく決意を固めたのが、「眠り猫」の

登場(1628年)だったと思われるのです。

その論拠のひとつが大天使ガブリエルの

天を指さす右手のサインです。

『洗礼者聖ヨハネ』 1513-1516年

「神は、実に、そのひとり子をお与え

になったほどに世を愛された。

それは御子を信じる者がひとりとして

滅びることなく、永遠のいのちを持つ

ためである」

(ヨハネの福音書3章16節)

「解剖して分かったことだが、

人間は死ぬように出来ている」

(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

このサインですね。

このサインですね。

・・・ って、おいおい、

つまり、

それ以前には「眠り猫」ではなかった

可能性とともに、ダ・ヴィンチのサインに

応じるが如くに、いくつかの「獅子足」

(三本指)をルーベンスは描いていますが、

『シモンの家の宴』ルーベンス(1618-20年)![]()

それらの関連は次回以降の解説として、

いまは話を元に戻そうと思います。

「聖家族」シリーズ ![]()

聖エリザベスの膝の上で動物の毛皮に

腰をあずける幼児の聖ヨハネに目をやる

聖母マリアと夫の聖ヨセフの視線の相違

が興味深いですね。

『聖家族と聖エリザベス、幼児聖ヨハネ』(1614-15年)

敵に対するかのように見つめるマリアと

優しい眼差しの聖ヨセフが対照的ですが、

イエスはちょっと生意気そうです。

「聖家族」シリーズ ![]()

画面の左端で、幼児の聖ヨハネの腰に

前足をかけて聖ヨセフの指に鼻をつける

白い「犬」が見えますが、

『聖家族と聖エリザベス、幼児聖ヨハネ』(1615年)

このシーンでの寓意は何でしょうか

「聖家族」シリーズ ![]()

幼児聖ヨハネの毛皮の衣を脱がすよう

に引っ張る白い「犬」が登場しますが、

『籠と聖家族、幼児聖ヨハネ』(1616年)

この場面はどう解釈すべきでしょうか

「聖家族」シリーズ ![]()

ここでは幼児の聖ヨハネが持つ木槌が

重要な小道具になっています。

『聖家族と聖エリザベス、幼児聖ヨハネ』(1616年)

イエスの養父、聖ヨセフは大工ですが

木槌を握っているのは聖ヨハネですね。

「聖家族」シリーズ ![]()

こちらは「犬」ではなくヒツジですが

子羊にしては少し大きいようです。

『聖母子と聖エリザベス、幼児聖ヨハネ』(1618年)

背に跨(またが)る幼児の聖ヨハネは

腰を浮かしておろそうとはしません。

その結果として、シリーズの中で唯一

高い位置からイエスの顔をのぞき込む

聖ヨハネの姿が表現されています。

「聖家族」シリーズ ![]()

『聖家族と聖アンナ』(1626-30年)

「聖家族」シリーズ ![]()

『聖家族と聖アンナ』(1630年代)

先妻イザベラ・ブラントの死後に描いた

「聖家族」には「犬」はいません。

イエスを見やる時の仕草や少し離れた

聖ヨセフの様子に注目です。

「聖家族」シリーズ ![]()

『聖家族と幼児聖ヨハネ』(年代不明)

「聖家族」シリーズ ![]()

![]()

『林檎の木の下の聖家族』(年代不明)

年代不明の絵では屋外の林檎の木に

たくさんの実がなっています。

禁断の木の実で原罪の象徴でもある

林檎の意味するところは ・・・

はてさて、

大急ぎで『聖家族』のシリーズを

見てまいりましたが、

ここでは注目ポイントや比較対象物を

示すだけで、総合的な判断は皆さんに

お任せすることにします。

いずれ、折に触れ、解説をする機会が

訪れるはずですが、相対的思考実験に

よる推理・考察ですので千差万別にして

広範なる見解が必至です。

是非とも、その点を考慮に入れながら

ルーベンスの「聖家族」シリーズを

鑑賞してみてください![]()

何じゃ、なんじゃ、

判断は他人任せで解説なしのうえに

「イエス![]() 猫

猫![]() 獅子じゃとぉ」

獅子じゃとぉ」

そだねー!

「招き猫や獅子舞いなら

おめでたいんだけど・・・」

ふむ。

ふむ。

何々。

何々。

むむ !!

むむ !!

出典:shanti-phuia.net

そのあげくが龍蛇族(ドラコニアン)とは、

ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、

いまの言葉、プレイバック !!

ここは「聖家族」の棲み家ならぬ

『ライオンの巣窟の中のダニエル』(1613‐15年)

「獅子の穴」のようだけど ・・・

『岩窟の聖母』 における隠された

真の姿とは ・・・

これが聖母マリアなのか

『聖アンナと聖母子』『モナリザ』『洗礼者聖ヨハネ』

… to be continue !!

コメント一覧

小吉

むらさき納言

江戸川ケイシ

最新の画像もっと見る

最近の「ノンジャンル」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事