いしかわ城郭カード→こちら

今回は現地を訪問しましたが、入山禁止という事で登城を断念しました。

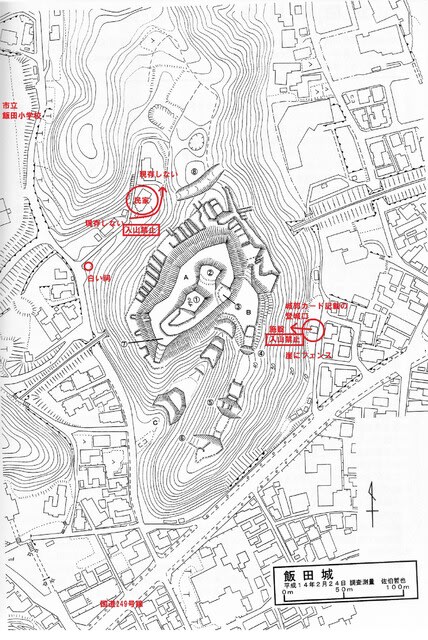

飯田城縄張り図(佐伯哲也氏著:能登中世城郭図面集)ブログ管理者加筆

石川城郭カード添付資料による登城口は、城山東側のコンクリート護岸(津波待避所か?)上のフェンスとなっていますが、現在は施錠されており立ち入ることができませんでした。

たとえフェンスを乗り越えても下草と藪が酷く、道らしいものは確認できませんでした。

縄張り図の点線が登城ルートのようで、他の資料と照らし合わせた結果、

城山西側の飯田小学校下の「白いコンクリート製の祠」が建っている辻を山の方に進み、民家の敷地から入山することがわかりました。

畑作業をしていた民家の住民に敷地内の通行許可を得ようと話しかけたところ、この山への入山は所有者(代理人)によって禁止されているとの事。

理由は山が荒れ果てており(倒木や下草の処理、伐採などの管理ができず)土砂崩れなどもあり、危険と判断したからだそうです。

【飯田城の歴史】

飯田湾沿岸を通る「内浦街道」と奥能登山岳地帯を通る「若山街道」が交差する交通の要衝にあり、周辺は摂関家九条氏が領有する荘園として古くから開けた土地でした。

飯田城の城主「飯田与三右衛門長家」は、越後国頚城郡に所領をもつ飯田氏の一族で、上杉謙信に従って奥能登へ従軍し、戦功により飯田周辺の土地を与えられたと考えられています。

縄張りは最高所に2段の方形の高まりがあり、古墳を再利用した櫓台であった可能性があります。特徴としては、北西側谷筋の緩斜面に畝状空堀群がある事。これは上杉方城郭の特徴的な防御施設で、奥能登では「萩城」「黒峰城」にしか見られない特徴だという事です。

上杉謙信の急死により能登における織田勢力が確立すると、能登の上杉方と共に越後に退却し飯田城は廃城になったと考えられています。

※2022年6月12日 いしかわ城郭カードリンク追加

【飯田城】

名称(別名);

所在地;石川県珠洲市飯田

城地種類;山城

標高/比高;49m/45m

築城年代;16世紀

廃城年代;戦国時代末期

築城者;飯田与三右衛門長家

主な改修者;

主な城主;飯田氏

文化財区分;

主な遺構;曲輪、切岸、土塁、堀 畝状空堀群

近年の主な復元等;

※出典、、、佐伯哲也著 能登中世城郭図面

地図;