2021/4/30(金) 曇/晴

降水確率30/20の曇り空に、氷川町を目的地にして、午前10時からポタリングに出る。

が、緑川を渡る橋の上から山を見れば、やや黄色く霞んで黄砂が舞っているようだし風が強い。ここで当初目的地を諦め、宇土市に変更する。

宇土市は、船場橋(写真1参照)に立ち寄る。川べりの新緑が美しい。

宇土市指定史跡崇福寺跡を探すが分からず、つつじヶ丘農村公園(写真2参照)に上がる。

宇土市街地が眼下に広がる。ツツジの花は僅かに残っていた。

公園案内図(写真3参照)を見ると、公園部分と貸農園がほぼ半分のようだ。

公園案内図でいうとゲートボール場の奥に椿原古墳(写真4参照)がある。

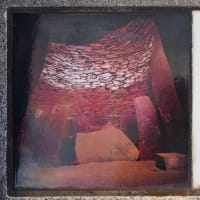

東側に廻って観る(写真5参照)

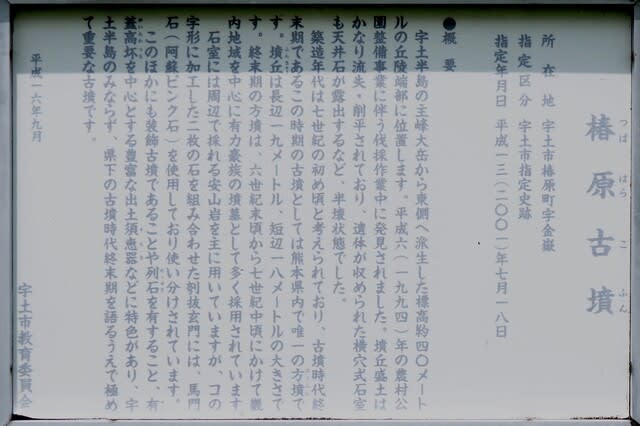

椿原古墳説明板(写真6参照)には、「宇土半島の主峰大岳から東側に派生した標高40メートルの丘陵端部に位置します。平成六(1994)年の農村公園整備事業に伴う伐採作業中に発見されました。墳丘盛土はからり流失・削平されており、遺体が収められた横穴式石室も天井石が露出するなど、半壊状態でした。

築造年代は七世紀の初め頃と考えられており、古墳時代終末期であるこの時期の古墳としては熊本県内で唯一の方墳です。墳丘は長辺一九メートル、短辺一八メートルの大きさです。終末期の方墳は、六世紀末頃から七世紀中頃にかけて畿内地域を中心に有力豪族の墳墓として多く採用されています。

石室には周辺で採れる安山岩を主に用いていますが、コの字形に加工した二枚の石を組み合わせた刳抜玄門には、馬門石(阿蘇ピンク石)を使用しており使い分けされています。

このほかにも装飾古墳であることや列石を有すること、有蓋高坏を中心とする豊富な出土須恵器などに特色があり、宇土半島のみならず、県下の古墳時代終末期を語るうえで極めて重要な古墳です。」とある。

古墳の周りには、ニワゼキショウの花(写真7参照)が一面に咲いていた。

帰路は、加勢川堤防道路から六間堰(写真8参照)を見て、川尻町を経て帰宅する。

帰宅は14時半、今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)23km→つつじヶ丘農村公園24km→熊本(自宅)

所要時間4.5時間(実4時間) 総計47km 走行累計40,375km

椿原(つばわら)古墳

2016/1/2(土) 曇

今日は、午前はご先祖様に新年のご挨拶に行って早めの昼食をとり、正午前から本年初ポタリングに出る。

宇土市、宇城市の未探訪の古墳所在地をweb検索し、首尾よくいけばウトイチ(宇土半島一周)も念頭に出かける。

日本五大稲荷のひとつ高橋稲荷神社は、参拝者で賑わっている(写真1参照)

私も門前からではあるが参拝し、南に向かう。

国道501から国道57を超えて、椿原町へ向かう。集落の中ほどからS字カーブの道を丘陵地帯へ上って行く。

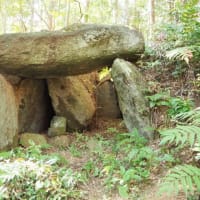

つつじヶ丘自然公園の北奥に椿原(つばわら)古墳(写真2参照)はあった。

墳丘下から見上げる(写真3参照)と、大きな平石が見える。天井石か?

塚頂に上る(写真4参照)と、手前の石は奥壁の石か?

解説板(写真5参照)では、古墳時代末期の古墳と言う。

玄門 に馬門石(阿蘇ピンク石)を使ってあると言う。

傍に更に詳しい解説板(写真6・7・8参照)がある。

椿原古墳の上の墳丘らしい石(写真9参照)を見る。天井石を中に、壁石が囲んでいるように見えるが・・・。

墳丘群全体が見える場所に上って眺める(写真10参照)。

遠方に雁回山(木山)、手前の宇土の平野部見える。

被葬者もこの位置から子孫一族の繁栄を見守っていたのかと思う。

椿原古墳の場所:(マップファン地図)

つつじヶ丘自然公園から道なりに西へ向かい、古墳がありそうな丘が見えるので立ち寄って見る。

古墳構造物らしい石(写真11参照)と小さな畑があり、高い所に墓がある。里から離れたこの場所に墓所とは?古墳繋がりの人の墓か。

次の墓所で出会った古老(91歳)のお話では、小さな畑の字名は「塚畑」と言うらしい。

道は続くが、ひとまず探訪はここまでとして、丘陵を下る。