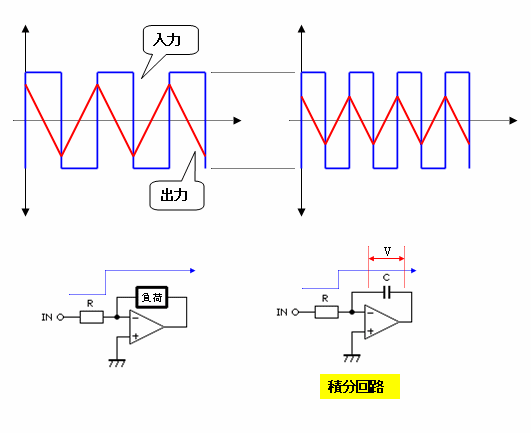

図は積分回路に矩形波を入力し、入力波形と出力波形を重ね合わせてみたものです。このように積分回路に矩形波を入力すると三角波を出力します。また、入力の周波数を上げれば出力の振幅は小さくなります。(数学的には当り前のことですが、オペアンプを使うことによって、これがいとも簡単にできてしまうのかすごいところです)

入力周波数と出力振幅の関係は、周波数特性(ボード線図)でも理解できますが、積分回路が出力する三角波の勾配は同じですから、矩形波の周波数が上がれば、おのずと振幅は小さくなりますね。

では、積分回路の動作メカニズムをあらためて見てみましょう。オペアンプの基本特性の復習です。

左の回路において負荷に流れる電流は定電流です。電流値はRに流れる電流で決まり、もしINに5Vが入力されれば、5/R(A)の電流が負荷に流れます。それ故に、もし負荷が抵抗(Rf)ならばゲインは-Rf/Rと決まるわけですね。

さて、積分回路の場合は負荷がコンデンサです。入力抵抗Rに流れる電流がすべて負荷に流れるのですから、負荷であるコンデンサに電荷が蓄えられることによって、コンデンサの両端に電圧が発生します。左の回路と同様、INの電圧が5Vなら5/R(A)の定電流がコンデンサに流れ、-入力端は0V固定ですから、コンデンサのもう一方の端子(オペアンプの出力)電圧が直線的に下降していきます。

次にINの電圧が-5Vになると-5R(A)の定電流がコンデンサから流れ出し、コンデンサの端子電圧が低下することにより、オペアンプの出力は直線的に上昇していきます。これを繰り返すと.....。さて積分回路に矩形波を入力すると三角波が出力されるメカニズムが見えてきましたか?(^^)

関連記事:

時間軸で見る微分回路 2010-06-27

微分回路と積分回路 2008-10-16

入力周波数と出力振幅の関係は、周波数特性(ボード線図)でも理解できますが、積分回路が出力する三角波の勾配は同じですから、矩形波の周波数が上がれば、おのずと振幅は小さくなりますね。

では、積分回路の動作メカニズムをあらためて見てみましょう。オペアンプの基本特性の復習です。

左の回路において負荷に流れる電流は定電流です。電流値はRに流れる電流で決まり、もしINに5Vが入力されれば、5/R(A)の電流が負荷に流れます。それ故に、もし負荷が抵抗(Rf)ならばゲインは-Rf/Rと決まるわけですね。

さて、積分回路の場合は負荷がコンデンサです。入力抵抗Rに流れる電流がすべて負荷に流れるのですから、負荷であるコンデンサに電荷が蓄えられることによって、コンデンサの両端に電圧が発生します。左の回路と同様、INの電圧が5Vなら5/R(A)の定電流がコンデンサに流れ、-入力端は0V固定ですから、コンデンサのもう一方の端子(オペアンプの出力)電圧が直線的に下降していきます。

次にINの電圧が-5Vになると-5R(A)の定電流がコンデンサから流れ出し、コンデンサの端子電圧が低下することにより、オペアンプの出力は直線的に上昇していきます。これを繰り返すと.....。さて積分回路に矩形波を入力すると三角波が出力されるメカニズムが見えてきましたか?(^^)

関連記事:

時間軸で見る微分回路 2010-06-27

微分回路と積分回路 2008-10-16

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます