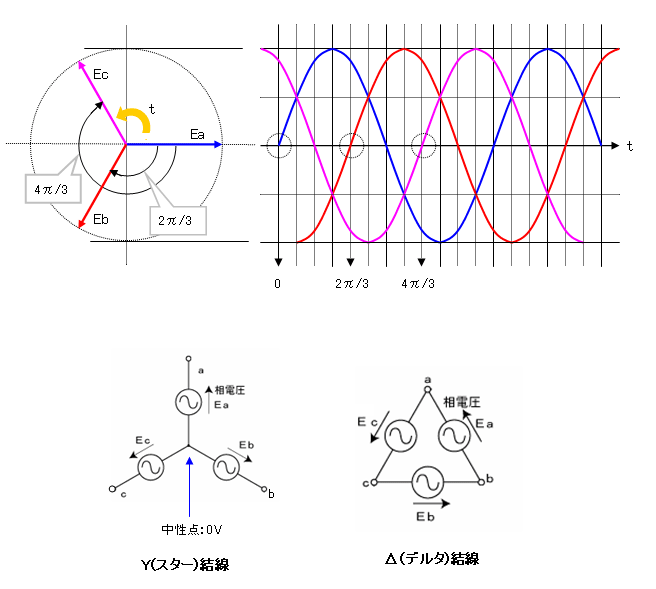

三相交流電源の結線の妙

図の結線が三相交流電源のY型、Δ型と呼ばれるものです。Y型は分かりやすいですね。3つの交流電源の片端を接続して(中性点)、そこを基準(0V)として、もう一方の片端が交流電圧を出力している。そして、それぞれの位相差を120°とすれば、確かに三相交流電源が成り立ちます。

「妙」はΔ型です。「こんな結線やっていいの?」って直感的に感じません?(私だけかな?)。例えばこれが直流電源だったらえらいことになりますね。3個の直列電源のプラス側とマイナス側を銅線でつなぐのと同じです。交流電源でも三相が同相なら同じことです。ということは、逆説的に各々120°の位相差によってΔ結線が成り立つと考えられます。

確認してみましょう。

Δ結線において、Ea Eb Ec の位相差は120°:2π/3 (rad) だからEaを基準にすると

Ea=sinθ、Eb=sin (θ-2π/3)、Ec=sin (θ+2π/3) となります。

[Emax=1とする]

直列電圧をもとめます。

Ea+Eb+Ec=sinθ+sin (θ-2π/3)+sin (θ+2π/3)

θ=0とすると

Ea+Eb+Ec=0+sin (-2π/3)+sin (2π/3)

Ea+Eb+Ec=0-sin (2π/3)+sin (2π/3)[sin(-A)=-sin(A)]

Ea+Eb+Ec=0

このように3つの電源の直列電圧は0です。ということは、直列の両端は共に0ですから銅線で結線しても問題ありませんね。また当然にも銅線に電流は流れません。ってことは電源にも電流は流れない、つまりΔ結線にループ電流は流れないということですね。

関連記事:

「相電流(相電圧)と線間電流(線間電圧)」2009-09-25

「Δを循環する第3高調波」2009-09-26

図の結線が三相交流電源のY型、Δ型と呼ばれるものです。Y型は分かりやすいですね。3つの交流電源の片端を接続して(中性点)、そこを基準(0V)として、もう一方の片端が交流電圧を出力している。そして、それぞれの位相差を120°とすれば、確かに三相交流電源が成り立ちます。

「妙」はΔ型です。「こんな結線やっていいの?」って直感的に感じません?(私だけかな?)。例えばこれが直流電源だったらえらいことになりますね。3個の直列電源のプラス側とマイナス側を銅線でつなぐのと同じです。交流電源でも三相が同相なら同じことです。ということは、逆説的に各々120°の位相差によってΔ結線が成り立つと考えられます。

確認してみましょう。

Δ結線において、Ea Eb Ec の位相差は120°:2π/3 (rad) だからEaを基準にすると

Ea=sinθ、Eb=sin (θ-2π/3)、Ec=sin (θ+2π/3) となります。

[Emax=1とする]

直列電圧をもとめます。

Ea+Eb+Ec=sinθ+sin (θ-2π/3)+sin (θ+2π/3)

θ=0とすると

Ea+Eb+Ec=0+sin (-2π/3)+sin (2π/3)

Ea+Eb+Ec=0-sin (2π/3)+sin (2π/3)[sin(-A)=-sin(A)]

Ea+Eb+Ec=0

このように3つの電源の直列電圧は0です。ということは、直列の両端は共に0ですから銅線で結線しても問題ありませんね。また当然にも銅線に電流は流れません。ってことは電源にも電流は流れない、つまりΔ結線にループ電流は流れないということですね。

関連記事:

「相電流(相電圧)と線間電流(線間電圧)」2009-09-25

「Δを循環する第3高調波」2009-09-26

ブラシレスモータを安易に構成するための苦肉の策だったワケです。

未だにたくさん活躍してますね!

これも、もうずいぶん昔の記事で何を思って書いたのかよく覚えていませんが、ご指摘の内容には改めて納得です。たぶん発電所の発電電圧も三相交流なんですよね?

電柱で600Vくらいになっているかと思いますが、200Vの三相はそこから取り出せるハズ(だったかな?)

農家の器具なんかは三相交流用のモータを使用したものばっかりです。米を備蓄する保温庫だって三相交流です。

それだけ、昔っから「ブラシ方式」のモータというのは耐久性がないという認識だった・・・ということかな?

ブラシが必要なDCモータはどうしても耐久性に劣りますよね。それと業界用語で「フラッシュオーバー」などという現象が頻繁に起きて困ったものです。