距離の離れた2つの回路間を電線で接続し、信号を送受信することを考えます。この時に問題になるのは、空中の様々なノイズ源から信号電線にノイズが侵入することです。これは信号電線の長さが長くなるほど大きな問題になります。

では、信号電線の近くに存在するノイズ源とはどのようなものでしょうか?先ほど空中の様々なノイズ源といいましたが、実は、端的に見るとノイズ源は2つであり、1つは磁界、もう1つは電界です。磁界は電流の周囲に発生し、電界は電圧の周囲に発生します(当然ながら、電流=0A:磁界=0、電圧=0V:電界=0です)。この電流および電圧の大きさが変化すると磁界と電界の大きさも変化し、この変化が信号電線にノイズを乗せるのです。また、磁界、電界の変化の速度が速いほど、つまり周波数が高いほどノイズは大きくなります。例えば、信号電線に沿ってAC100V3Aの電力線があることを想像してみてください。電力線からは磁界も電界もふんだんに放射されています。

電流の変化、つまり磁界の変化によって信号線が受けるノイズを「電磁誘導ノイズ」、電圧の変化、つまり電界の変化によって信号線が受けるノイズを「静電誘導ノイズ」といいます。一般的には、前者を「誘導ノイズ」後者を「静電ノイズ」と呼ぶことが多いようです。

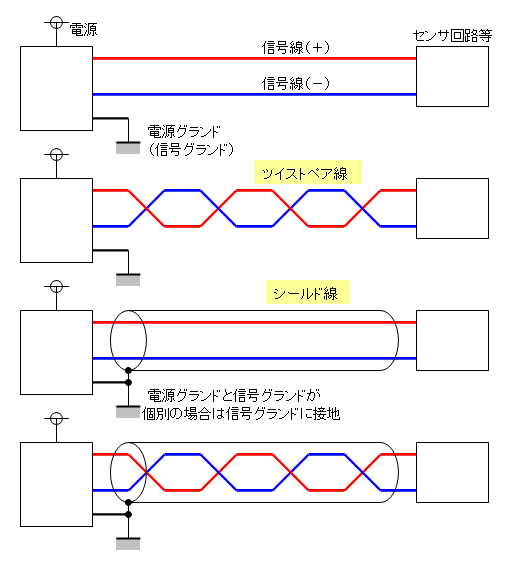

しかし、信号電線もむざむざノイズにやられて黙っているわけではありません。皆さんも使い慣れている、ノイズに対抗する妙手があるのです。図を見てください。

一番上が平行2線の信号線であり、もっとも無防備な状態です。これでは誘導ノイズも静電ノイズももろに受けてしまいます。2段目がツイストペア線です。2本の線をツイストすることによって誘導ノイズを極端に小さくすることができます。しかし静電ノイズに対してはまったく無防備です。3段目は平行2線をシールド線で覆いました。シールド線は必ず信号グランド(電源グランド)に1点接地します。この場合は、静電ノイズを極端に小さくすることができます。しかし誘導ノイズに対してはまったく無防備です。そして一番下がツイストペア線をシールド線で覆ったものです。これは誘導ノイズ、静電ノイズ共に強力に遮蔽します。最も理想的な信号電線と言えるでしょう。

それから、このノイズ遮蔽能力はもう一点注目すべき特性があります。自らの信号電圧、信号電流によるノイズを外に出さないのです。つまり入りも出も遮蔽してしまうわけですね。先ほどのAC100V3Aの電力線もシールド付きのツイストペア線にしておけば、誘導ノイズも電界ノイズも空中に放出されることはありません。これに、シールド付きのツイストペア信号電線を沿わせれば、全体として完璧な配線になりますね。

【少し学術的な話】

電磁誘導ノイズを受けるということは、ノイズ源と磁気結合しているということです。これによって信号電線に発生する起電圧は e=L・di(t)/dt です。

静電誘導ノイズを受けるということは、ノイズ源と静電結合しているということです。これによって信号電線に発生する起電流は i=C・dv(t)/dt です。

【シールド線を電源側のグランドに1点接地する理由】

接地点のインピーダンス(抵抗値)が高ければ、電界によって帯電したシールド線から接地点に電流が流れ込むことによりシールド線に電圧が生じます(オームの法則)。よって接地点のインピーダンスは小さいほど良いことになります。電気回路において、最もインピーダンスの小さな点は、電源の(+)端子か、(-)端子のどちらかですね。

関連記事;

ノイズのまとめ 2010-02-08

RS485(422)の結線 2009-10-18

では、信号電線の近くに存在するノイズ源とはどのようなものでしょうか?先ほど空中の様々なノイズ源といいましたが、実は、端的に見るとノイズ源は2つであり、1つは磁界、もう1つは電界です。磁界は電流の周囲に発生し、電界は電圧の周囲に発生します(当然ながら、電流=0A:磁界=0、電圧=0V:電界=0です)。この電流および電圧の大きさが変化すると磁界と電界の大きさも変化し、この変化が信号電線にノイズを乗せるのです。また、磁界、電界の変化の速度が速いほど、つまり周波数が高いほどノイズは大きくなります。例えば、信号電線に沿ってAC100V3Aの電力線があることを想像してみてください。電力線からは磁界も電界もふんだんに放射されています。

電流の変化、つまり磁界の変化によって信号線が受けるノイズを「電磁誘導ノイズ」、電圧の変化、つまり電界の変化によって信号線が受けるノイズを「静電誘導ノイズ」といいます。一般的には、前者を「誘導ノイズ」後者を「静電ノイズ」と呼ぶことが多いようです。

しかし、信号電線もむざむざノイズにやられて黙っているわけではありません。皆さんも使い慣れている、ノイズに対抗する妙手があるのです。図を見てください。

一番上が平行2線の信号線であり、もっとも無防備な状態です。これでは誘導ノイズも静電ノイズももろに受けてしまいます。2段目がツイストペア線です。2本の線をツイストすることによって誘導ノイズを極端に小さくすることができます。しかし静電ノイズに対してはまったく無防備です。3段目は平行2線をシールド線で覆いました。シールド線は必ず信号グランド(電源グランド)に1点接地します。この場合は、静電ノイズを極端に小さくすることができます。しかし誘導ノイズに対してはまったく無防備です。そして一番下がツイストペア線をシールド線で覆ったものです。これは誘導ノイズ、静電ノイズ共に強力に遮蔽します。最も理想的な信号電線と言えるでしょう。

それから、このノイズ遮蔽能力はもう一点注目すべき特性があります。自らの信号電圧、信号電流によるノイズを外に出さないのです。つまり入りも出も遮蔽してしまうわけですね。先ほどのAC100V3Aの電力線もシールド付きのツイストペア線にしておけば、誘導ノイズも電界ノイズも空中に放出されることはありません。これに、シールド付きのツイストペア信号電線を沿わせれば、全体として完璧な配線になりますね。

【少し学術的な話】

電磁誘導ノイズを受けるということは、ノイズ源と磁気結合しているということです。これによって信号電線に発生する起電圧は e=L・di(t)/dt です。

静電誘導ノイズを受けるということは、ノイズ源と静電結合しているということです。これによって信号電線に発生する起電流は i=C・dv(t)/dt です。

【シールド線を電源側のグランドに1点接地する理由】

接地点のインピーダンス(抵抗値)が高ければ、電界によって帯電したシールド線から接地点に電流が流れ込むことによりシールド線に電圧が生じます(オームの法則)。よって接地点のインピーダンスは小さいほど良いことになります。電気回路において、最もインピーダンスの小さな点は、電源の(+)端子か、(-)端子のどちらかですね。

関連記事;

ノイズのまとめ 2010-02-08

RS485(422)の結線 2009-10-18

http://canadianonlinexyz.com/

canadian pharmacies top best

http://canadianonlinexyz.com/

online drugstore

kamagra bestellen nederland

kamagra oral jelly kaufen paypal

kamagra 100mg

kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal

http://kamagradxt.com/

kamagra oral jelly kaufen schweiz

http://supercialisheree.com/ - cialis

cialis

cialis 5mg 28

記事は基本的に原理に基づく話なので、具体的に用いようとすると、ちょっと考えないといけませんね。

2本の線をツイストペアーにすると、変動磁界によるノイズ(電磁誘導ノイズ)の影響を受けにくくなります。しかし、静電誘導ノイズに対しては無防備ですから、さらにその上にシールド線を被せます。

理窟の話ですから、実際のノイズの減衰がどの程度かは事例によって異なるでしょう。

「シールド線を使うと容量をもつため、オーディオ再生周波数帯の高域が10KHz程度から減衰してしまうのです」

とお書きいただいていますが、これもケーブルの長さで全然異なります。実際には20kHzくらいは楽勝じゃないでしょうか?

私は真空管アンプを製作している者ですが、プリアンプにシールド線を使用せずに、ノイズを1.0mV以下に抑えたいと考えています。アンプのノイズレベルはこの程度が一般的です。

シールド線を使うと容量をもつため、オーディオ再生周波数帯の高域が10KHz程度から減衰してしまうのです。

対策として、磁気を放出している電源トランスに、磁気シールドを施す、信号回路から離す(といっても40cm×30cmの狭い範囲内ですが)、真空管のヒーターを直流点火するなどを考えています。

Q1:この記事にある説明は、真空管のアンプに適用されるレベルのものなのでしょうか。それとももっとクリティカルなセンサのリード線を数m以上引き回すような回路での話になりますか。

以前、アンプでヒーターを交流点火したまま、片側をアースに落としましたが、この記事にあるイバン上の事例、ツイストせずに2本を並行させたまま、ぴたりとくっつけて配線しましたが、アンプの出力端から出てくるノイズは0.3mVと、ツイスト方式と比較してもあまり変化はありませんでした。

Q2:シールドを使わないのは危険でしょうか。

教えていただければ助かります。

大学時代に悪友が購入して自慢していました。

FDDやHDのケーブルってフラットケーブルが一般的でしたよね。SCSIとかSASIとか確かありましたよね。ターミネータが付いてたり付かなかったりしてましたが、これもまた苦手な高周波の世界です。

そういえばフラットケーブルにもツイストペアのものがありましたね。

シャープのX1というマシンにFDDを増設したときの話です。

中古でケーブルもなかったのでフラットケーブルで作ったのですが・・・うなくいきませんでした。

長すぎたのとツイストペアの威力です^^;