ITが変わる、医師が変わる【カルテ活用が改革のカギ】

カルテ情報共有で、医師淘汰の時代に◆Vol.1

質向上と効率化進む、課題は意識改革

2013年7月29日 橋本佳子(m3.com編集長)

________________________________________

「佐藤さん、この前、A病院で受けた手術後の経過は良好ですね。その後の化学療法でも、今のところあまり副作用が出ておらず、何よりです。今日からは当院でフォローします」。BクリニックのB医師は、A病院の佐藤さんのカルテを、自らの診察室のパソコンに呼び出しながら、こう話しかける――。

病診連携は日々進化、紹介状だけなく、カルテなどの診療情報そのものをインターネットで共有しながら、基幹病院とかかりつけ医が共同で一人の患者の診察に当たるスタイルも登場。人口の高齢化に伴い、複数の疾患を持つ患者も増え、重複検査や重複投薬を避けるためにも診療情報を共有する重要性が増している。医療の高度化に伴う専門的医療の集約化が進む中、ネットで同じカルテを見ながら、遠隔地の専門医のアドバイスをリアルタイムで仰ぐことも可能だ。

その最新の動きとして注目されるのが、宮城県の「みやぎ医療福祉情報ネットワーク」(MMWIN)。この7月から石巻と気仙沼の2つの医療圏で、病医院や介護施設などの間で、診療情報を共有する取り組みを開始した(Vol.2◆「MYカルテ」、全国に先駆け宮城で実現)。2014年度中には全県下に広げる計画だ。「情報共有」は、双方向。病院だけでなく、診療所の情報も共有する。MMWINは、カルテのバックアップ機能も果たす。東日本大震災では甚大な被害を受け、カルテを津波で流された医療機関も多い。次なる災害への危機意識が、東北大学、医師会をはじめ、関係団体が一致団結した取り組みにつながった。

超高齢社会を迎え、医療や介護を含めた街作りのモデル事業として進められているのが、千葉県の「柏プロジェクト」(Vol.3◆「柏プロジェクト」、東大の支援で情報連携)。柏市のほか、東京大学高齢社会総合研究機構などが推進する。同プロジェクトでも、医療と介護の情報共有の実証研究を進めており、「柏ルール」を今年度中にまとめる予定だ。

早くから病診連携における情報共有に取り組んできた、長崎県の「あじさいネット」も負けてはいない。参加施設も長崎全県下に拡大、遠隔医療やネットを介したカンファレンスなど、さまざまな機能を付加して「進化」を続けている(Vol.4◆進化し続ける、長崎「あじさいネット」)。

民間レベルでEHR構築進む

ここで共有すべきは、医療機関の診療情報に限らない。生活習慣病や慢性疾患の改善には、患者のセルフケアも重要。食事や運動の記録ほか、血圧データなど、日々の健康情報をスマートフォンなどで記録、それを診療情報に統合させれば、ひいてはこうしたデータの蓄積を生涯続ければ、「点」ではなく、「線」と「面」のつながりを持つ、EHR(electric health record)が完成する。

EHRは国家プロジェクトのように思えるが、民間で独自に「できるところから」という現実路線で進めているのが、千葉県の習志野台整形外科内科。企業と共同で「QOLMS」というプラットホーム作りに乗り出す。患者が自ら診療情報を携帯し、受診時や救急時などに使える「命のMICカード」の開発も進めている。IT技術の発達で、システム開発が安価にかつ容易になり、発想次第で現場発のさまざまな取り組みが可能なことを示す好例だ(Vol.5◆「命のMICカード」独自開発、習志野・宮川氏)。

茨城県の筑波メディカルセンター病院の小児科が、地域のかかりつけ医と進めているのが、「T-PAN」というネットワーク。特徴は、アレルギー疾患の患児の保護者に、気管支喘息などの日々の状態を携帯電話やスマートフォンで入力してもらい、それを診察時に活用している点。保護者は、デジタルネイティブ世代。「継続的な管理が必要なアレルギー疾患とスマホ」という組み合わせが奏功している(Vol.6◆スマホでアレルギー疾患管理、筑波)。

1995年に日本の病院でいち早く電子カルテを導入したことで知られる、千葉県の亀田総合病院。2013年度からシステムの全面刷新に着手。それが「AoLaniプロジェクト」だ。2014年中に電子カルテのフルモデルチェンジを終える予定で、最終的に目指すのは、「1国民、1ヘルスケアデータベースの全国展開」(Vol.7◆「1国民、1カルテ」が改革の「1丁目1番地」)。

カルテ情報はビックデータ

カルテ等の診療情報を「ビックデータ」として扱えば、サンプリング調査でなく、全数調査も可能で、臨床研究の発展も期待できる。実診療データに基づくガイドライン作成のほか、合併症の発生頻度や予後のリスクモデルを構築することなども可能だ。

こうした取り組みに既に着手しているのが、全国で展開する病院チェーン、徳洲会グループ。66病院中、一般病床を持つ47病院(今年中には49病院に拡大予定)に同一の電子カルテを導入。既に蓄積している症例は、約820万症例に上る。ビックデータとしての本格的解析はこれからだが、既に癌の化学療法では、約240の標準レジメンを採用、癌の種類やステージ等により、個々の患者に適用すべき標準レジメンが電子カルテ上で表示されるほか、副作用が発生した場合でも予想されたものなのかなど、医師の臨床判断を支援するツールになっている(Vol.8◆820万人分の患者DB構築、徳洲会)。

保険者の立場で、レセプト情報を分析し、それを被保険者への保健指導や医療費適正化につなげているのが、広島県呉市の国保だ。後発医薬品の「使用促進通知」の実施など、先進的な国保として知られる呉市国保は、人工透析の新規導入をできるだけ減らすため、その予備群となる対象者をピップアックし、個別に指導する取り組みなどを始めている(Vol.9◆レセデータで人工透析を減らせ!呉市)。

最大のネックは医療者の意識

ITを使えば、カルテなどの各種情報は、時間と空間の壁を超えて、EHR構築につながり、活用の可能性は際限なく広がる。

当然ながら、「全情報を、全員が共有」するわけではない。いつ、誰が、どのように、どんな情報共有し、どのように活用するか、それはまだ検討の途にある。ここで紹介した事例でも、患者とのカルテ情報の共有について、「全てを常に閲覧できる仕組みにすべき」とする意見もあれば、「開示請求があれば、もちろん開示する。しかし、日常診療では、かかりつけ医などを“通訳者”として介して説明した方がいいのではないか」との見方も少なくない。

いずれにせよ、各種情報の共有化が進むのは必至。その際、ネックとなると考えられるのが、コスト、個人情報保護、そして関係者の意識の三つだ。コストは技術の進歩により、年々安価にシステム開発ができるようになっている。個人情報保護への十分な配慮も必要だが、100%絶対安全な体制は作り得ない。要は、メリットとリスクの比較考量だろう。

一番のネックとなると想定されるのが、医療者などの関係者の意識ではないか。「1国民、1ヘルスケアデータベースの全国展開」の必要性を説く、亀田総合病院を経営する医療法人鉄薫会理事長の亀田隆明氏は、次のように語る。「医療機関同士が、相互にカルテをチェックできるようになれば、質の悪い医療機関は淘汰される。真に医師同士のピアレビューができるようになる。これを続けていけば、医療の質が上がると同時に、合理化も進めることができる。こうした基盤を作らないで、小手先でやっても大した改革はできず、何よりクオリティーが良くならない。医療者にとっては大変な革命でもある」。情報共有時代は、医師や医療機関の淘汰の時代とも言える。

ここで紹介した8つの事例を、順次紹介していく。

カルテ情報共有で、医師淘汰の時代に◆Vol.1

質向上と効率化進む、課題は意識改革

2013年7月29日 橋本佳子(m3.com編集長)

________________________________________

「佐藤さん、この前、A病院で受けた手術後の経過は良好ですね。その後の化学療法でも、今のところあまり副作用が出ておらず、何よりです。今日からは当院でフォローします」。BクリニックのB医師は、A病院の佐藤さんのカルテを、自らの診察室のパソコンに呼び出しながら、こう話しかける――。

病診連携は日々進化、紹介状だけなく、カルテなどの診療情報そのものをインターネットで共有しながら、基幹病院とかかりつけ医が共同で一人の患者の診察に当たるスタイルも登場。人口の高齢化に伴い、複数の疾患を持つ患者も増え、重複検査や重複投薬を避けるためにも診療情報を共有する重要性が増している。医療の高度化に伴う専門的医療の集約化が進む中、ネットで同じカルテを見ながら、遠隔地の専門医のアドバイスをリアルタイムで仰ぐことも可能だ。

その最新の動きとして注目されるのが、宮城県の「みやぎ医療福祉情報ネットワーク」(MMWIN)。この7月から石巻と気仙沼の2つの医療圏で、病医院や介護施設などの間で、診療情報を共有する取り組みを開始した(Vol.2◆「MYカルテ」、全国に先駆け宮城で実現)。2014年度中には全県下に広げる計画だ。「情報共有」は、双方向。病院だけでなく、診療所の情報も共有する。MMWINは、カルテのバックアップ機能も果たす。東日本大震災では甚大な被害を受け、カルテを津波で流された医療機関も多い。次なる災害への危機意識が、東北大学、医師会をはじめ、関係団体が一致団結した取り組みにつながった。

超高齢社会を迎え、医療や介護を含めた街作りのモデル事業として進められているのが、千葉県の「柏プロジェクト」(Vol.3◆「柏プロジェクト」、東大の支援で情報連携)。柏市のほか、東京大学高齢社会総合研究機構などが推進する。同プロジェクトでも、医療と介護の情報共有の実証研究を進めており、「柏ルール」を今年度中にまとめる予定だ。

早くから病診連携における情報共有に取り組んできた、長崎県の「あじさいネット」も負けてはいない。参加施設も長崎全県下に拡大、遠隔医療やネットを介したカンファレンスなど、さまざまな機能を付加して「進化」を続けている(Vol.4◆進化し続ける、長崎「あじさいネット」)。

民間レベルでEHR構築進む

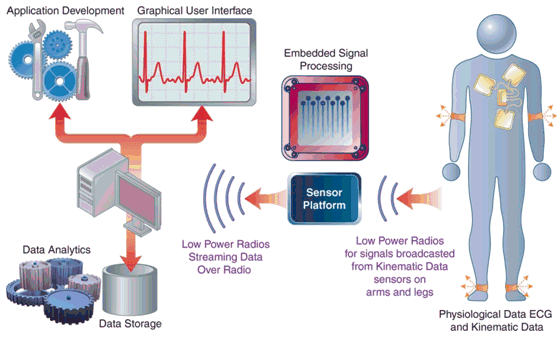

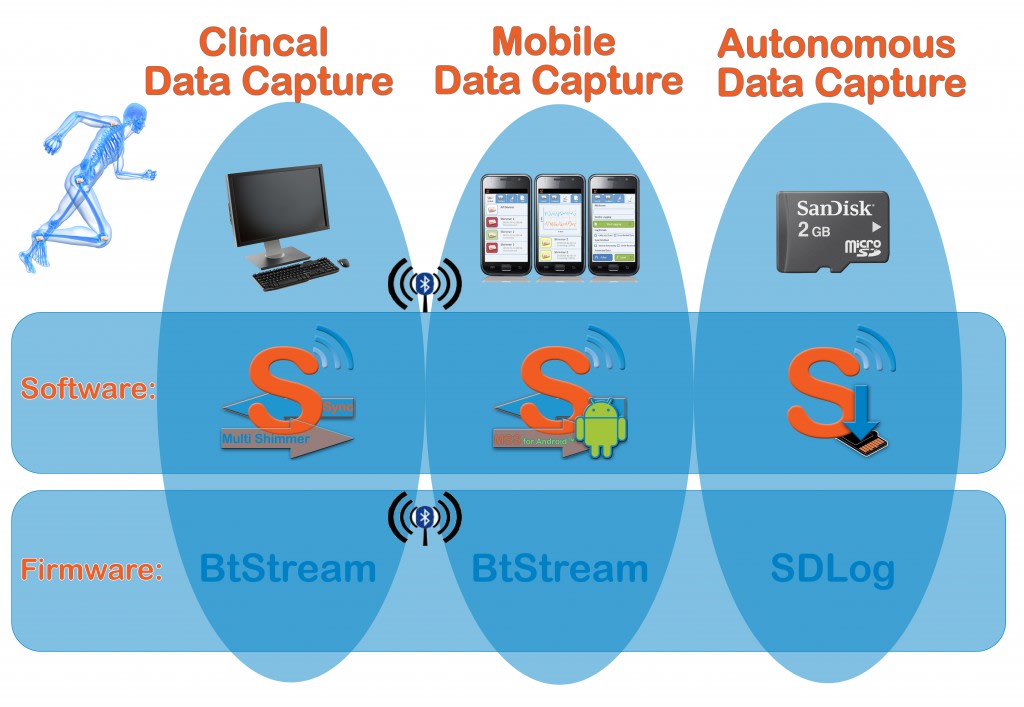

ここで共有すべきは、医療機関の診療情報に限らない。生活習慣病や慢性疾患の改善には、患者のセルフケアも重要。食事や運動の記録ほか、血圧データなど、日々の健康情報をスマートフォンなどで記録、それを診療情報に統合させれば、ひいてはこうしたデータの蓄積を生涯続ければ、「点」ではなく、「線」と「面」のつながりを持つ、EHR(electric health record)が完成する。

EHRは国家プロジェクトのように思えるが、民間で独自に「できるところから」という現実路線で進めているのが、千葉県の習志野台整形外科内科。企業と共同で「QOLMS」というプラットホーム作りに乗り出す。患者が自ら診療情報を携帯し、受診時や救急時などに使える「命のMICカード」の開発も進めている。IT技術の発達で、システム開発が安価にかつ容易になり、発想次第で現場発のさまざまな取り組みが可能なことを示す好例だ(Vol.5◆「命のMICカード」独自開発、習志野・宮川氏)。

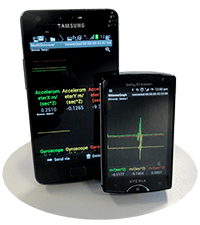

茨城県の筑波メディカルセンター病院の小児科が、地域のかかりつけ医と進めているのが、「T-PAN」というネットワーク。特徴は、アレルギー疾患の患児の保護者に、気管支喘息などの日々の状態を携帯電話やスマートフォンで入力してもらい、それを診察時に活用している点。保護者は、デジタルネイティブ世代。「継続的な管理が必要なアレルギー疾患とスマホ」という組み合わせが奏功している(Vol.6◆スマホでアレルギー疾患管理、筑波)。

1995年に日本の病院でいち早く電子カルテを導入したことで知られる、千葉県の亀田総合病院。2013年度からシステムの全面刷新に着手。それが「AoLaniプロジェクト」だ。2014年中に電子カルテのフルモデルチェンジを終える予定で、最終的に目指すのは、「1国民、1ヘルスケアデータベースの全国展開」(Vol.7◆「1国民、1カルテ」が改革の「1丁目1番地」)。

カルテ情報はビックデータ

カルテ等の診療情報を「ビックデータ」として扱えば、サンプリング調査でなく、全数調査も可能で、臨床研究の発展も期待できる。実診療データに基づくガイドライン作成のほか、合併症の発生頻度や予後のリスクモデルを構築することなども可能だ。

こうした取り組みに既に着手しているのが、全国で展開する病院チェーン、徳洲会グループ。66病院中、一般病床を持つ47病院(今年中には49病院に拡大予定)に同一の電子カルテを導入。既に蓄積している症例は、約820万症例に上る。ビックデータとしての本格的解析はこれからだが、既に癌の化学療法では、約240の標準レジメンを採用、癌の種類やステージ等により、個々の患者に適用すべき標準レジメンが電子カルテ上で表示されるほか、副作用が発生した場合でも予想されたものなのかなど、医師の臨床判断を支援するツールになっている(Vol.8◆820万人分の患者DB構築、徳洲会)。

保険者の立場で、レセプト情報を分析し、それを被保険者への保健指導や医療費適正化につなげているのが、広島県呉市の国保だ。後発医薬品の「使用促進通知」の実施など、先進的な国保として知られる呉市国保は、人工透析の新規導入をできるだけ減らすため、その予備群となる対象者をピップアックし、個別に指導する取り組みなどを始めている(Vol.9◆レセデータで人工透析を減らせ!呉市)。

最大のネックは医療者の意識

ITを使えば、カルテなどの各種情報は、時間と空間の壁を超えて、EHR構築につながり、活用の可能性は際限なく広がる。

当然ながら、「全情報を、全員が共有」するわけではない。いつ、誰が、どのように、どんな情報共有し、どのように活用するか、それはまだ検討の途にある。ここで紹介した事例でも、患者とのカルテ情報の共有について、「全てを常に閲覧できる仕組みにすべき」とする意見もあれば、「開示請求があれば、もちろん開示する。しかし、日常診療では、かかりつけ医などを“通訳者”として介して説明した方がいいのではないか」との見方も少なくない。

いずれにせよ、各種情報の共有化が進むのは必至。その際、ネックとなると考えられるのが、コスト、個人情報保護、そして関係者の意識の三つだ。コストは技術の進歩により、年々安価にシステム開発ができるようになっている。個人情報保護への十分な配慮も必要だが、100%絶対安全な体制は作り得ない。要は、メリットとリスクの比較考量だろう。

一番のネックとなると想定されるのが、医療者などの関係者の意識ではないか。「1国民、1ヘルスケアデータベースの全国展開」の必要性を説く、亀田総合病院を経営する医療法人鉄薫会理事長の亀田隆明氏は、次のように語る。「医療機関同士が、相互にカルテをチェックできるようになれば、質の悪い医療機関は淘汰される。真に医師同士のピアレビューができるようになる。これを続けていけば、医療の質が上がると同時に、合理化も進めることができる。こうした基盤を作らないで、小手先でやっても大した改革はできず、何よりクオリティーが良くならない。医療者にとっては大変な革命でもある」。情報共有時代は、医師や医療機関の淘汰の時代とも言える。

ここで紹介した8つの事例を、順次紹介していく。